近年、積極的な経済政策を実施したと評価が高まる田沼意次。

約20年間におよび幕政をけん引しましたが、本来は表舞台に立てるような出自ではなく、異例の出世を果たした人物です。

というのも、江戸時代は厳格な身分制(家格制)で、300俵だった家に生まれた田沼意次は、老中はもちろん、出世さえも難しい立場でした。

江戸の三大改革の中心人物をみても、全員家格の高い出身者ばかりで、田沼意次の異様さが際立ちます。

田沼が出世できた理由には幕府体制と経済情勢が大きく関わっていました。

この記事では、身分の低かった田沼意次がなぜ大出世を果たしたのか、その理由を解説します。

田沼意次の老中就任までの経過

田沼意次が異例の老中就任を果たす経過は次のようになります。

9代将軍・家重の小姓となり、

家重と10代将軍・家治の信頼があったため、出世ができたことがわかります。

しかし、江戸時代は家出身が重視される身分制だったため、いくら信頼があっても出世は望めません。

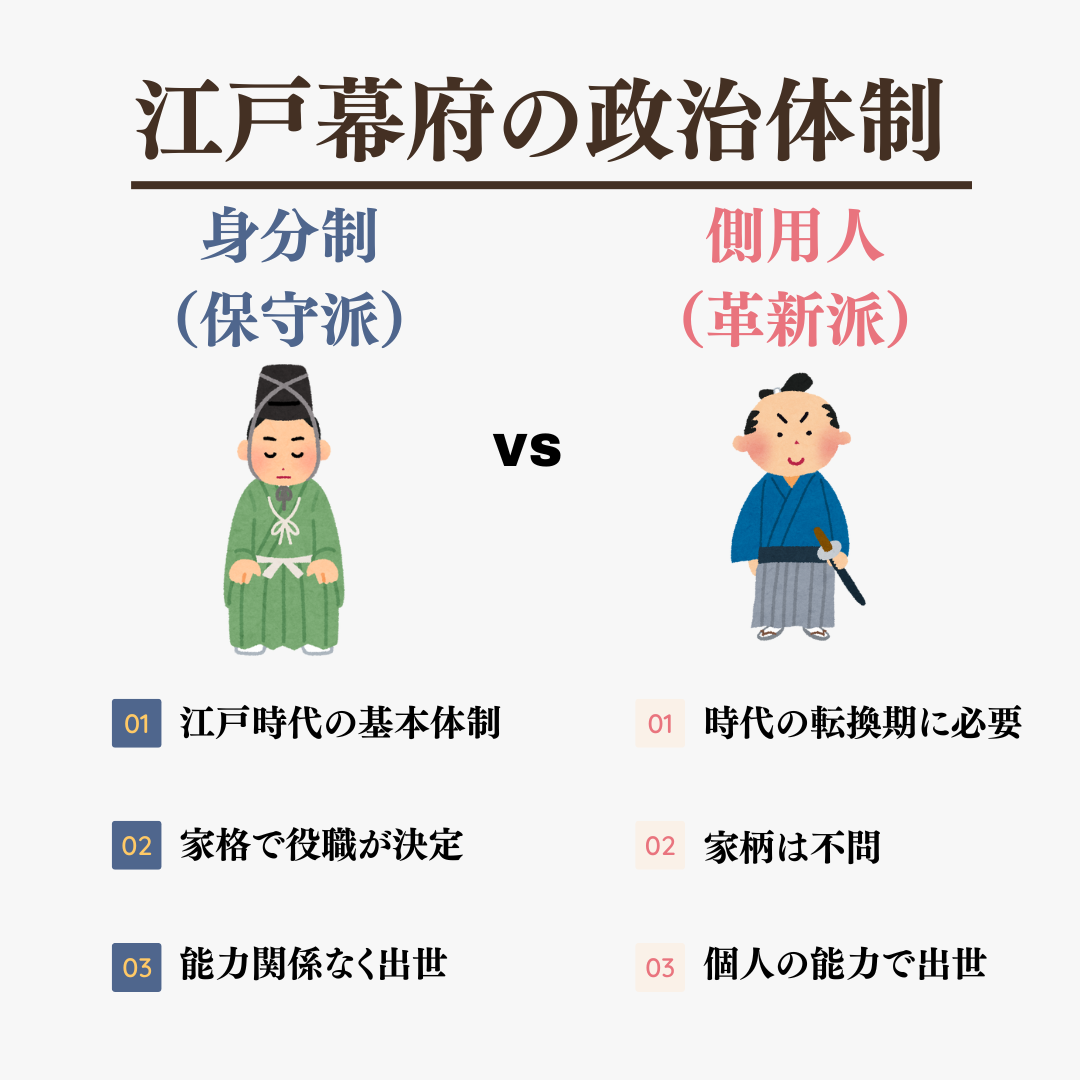

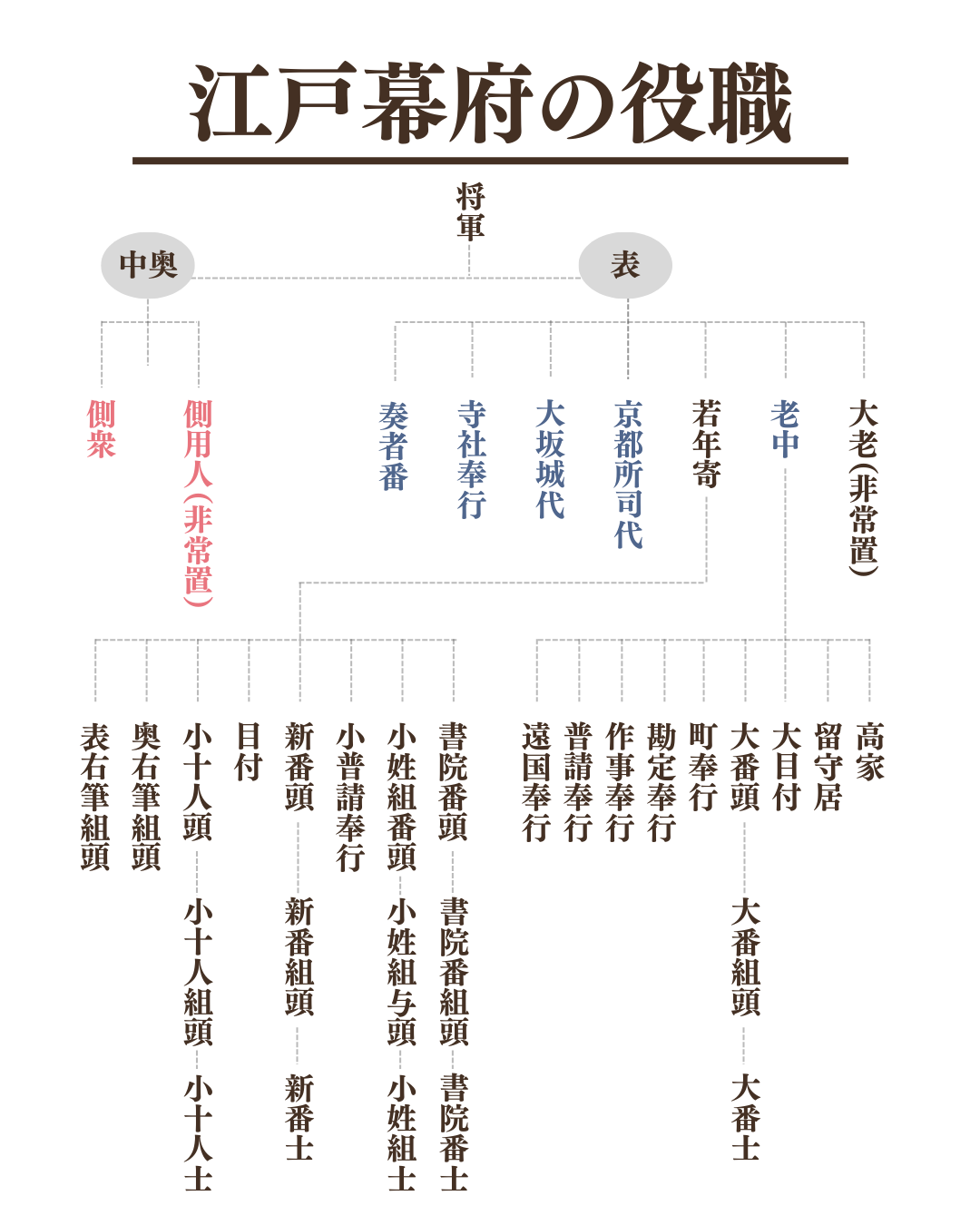

江戸幕府の政治体制は身分制(家格制)

江戸幕府の政治体制は家格が高いほど有利は身分制(家格制)でした。

しかも、個人の能力は問題になりません。(※無能でも高い役職につける)

逆にいうと、厳格に身分が決められており、本人が優秀でも出世は不可能でした。

300俵取りの家に生まれた田沼意次が老中など考えられません。

また、幕府に限らず、江戸時代のどこの藩も同様の制度でした。

そのため、福沢諭吉が身分制に対して猛批判したことは有名です。

門閥制度は親の敵で御座る

(『福翁自伝』)

平和な時代には争いがおきず、制度ですが、

時代の転換期など、スピードや変化が求められる時代にはデメリットが大きくでてしまいます。

常に有能な人物が出る可能性が少なく、さらに合議制のため決断が遅くなってしまうためです。

田沼意次の登場までの江戸時代の経済状況

江戸時代の経済は元禄期までに爆発的な成長をとげる

江戸時代の初めは大規模開発事業の時代でした。

戦国時代では戦いに明け暮れていましたが、江戸時代になると、安定し、大名が城下町造りに力を入れ始めたためです。

農業技術の発展もあり、

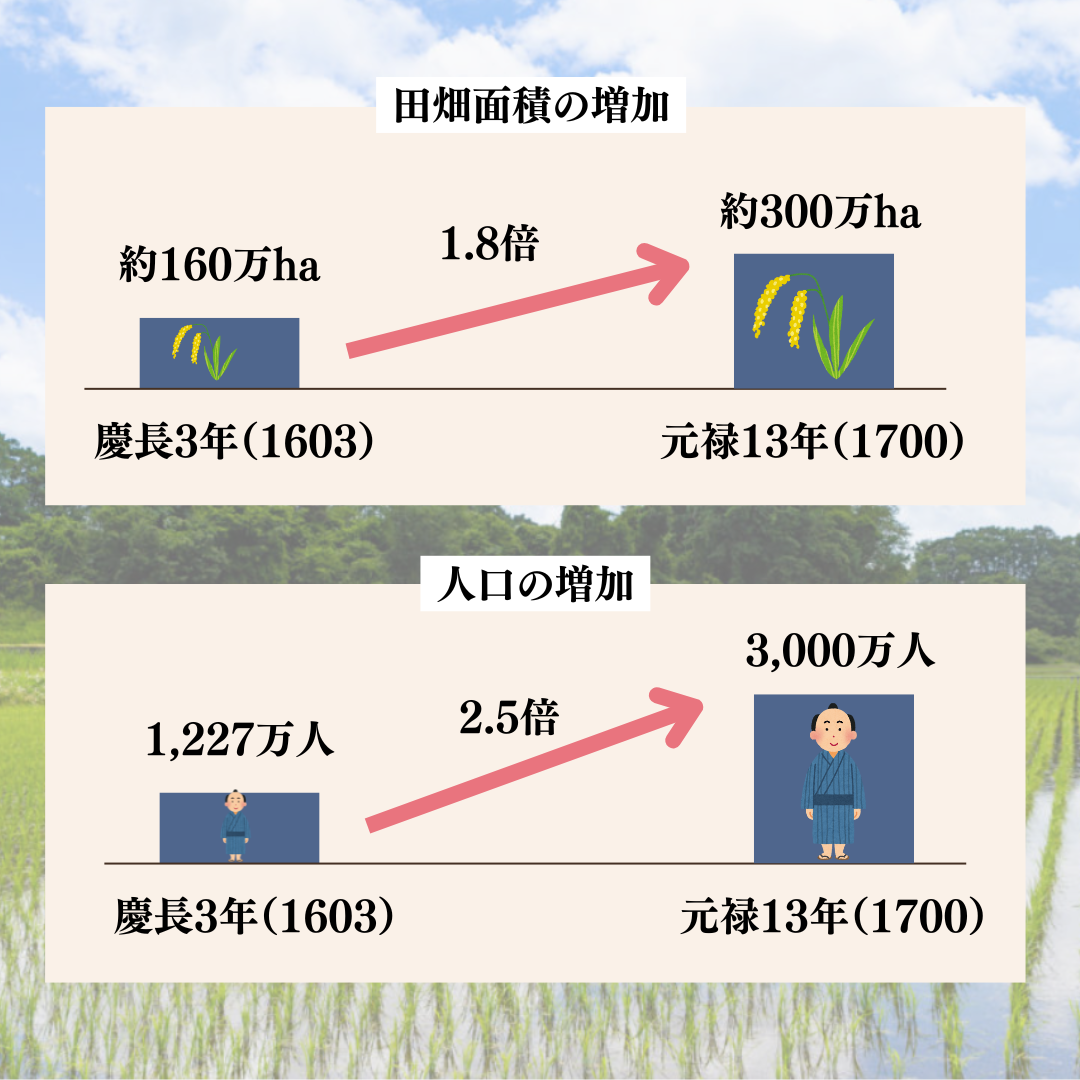

江戸幕府が開府した慶長3年(1603)頃と江戸時代中期の元禄13年(1700)頃を比較すると、

田畑面積は1.8倍、人口は2.5倍に膨らみました。

さらに、農民の生産量がアップしたことに加え、多発する百姓一揆により、

年貢率は「7公3民」から「3公7民」程度にまで低下することになります。

つまり、庶民の可処分所得が増加し、大衆の経済が爆発的に拡大したのです。

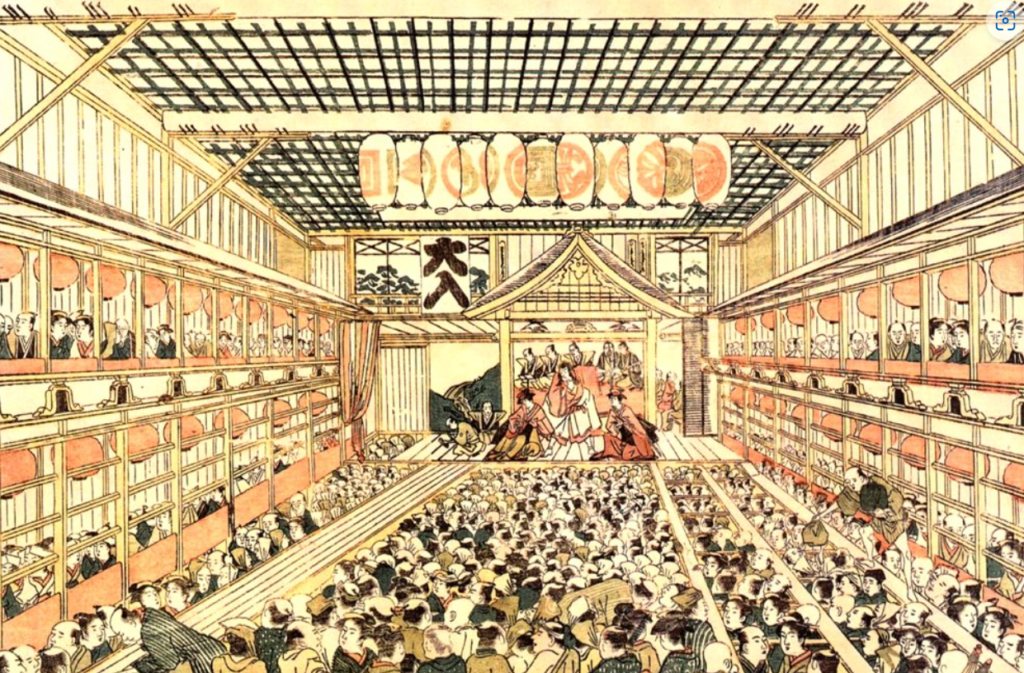

庶民はお金を使って商品を買うようになり、「元禄文化」とよばれるように、庶民生活は大きく変化しました。

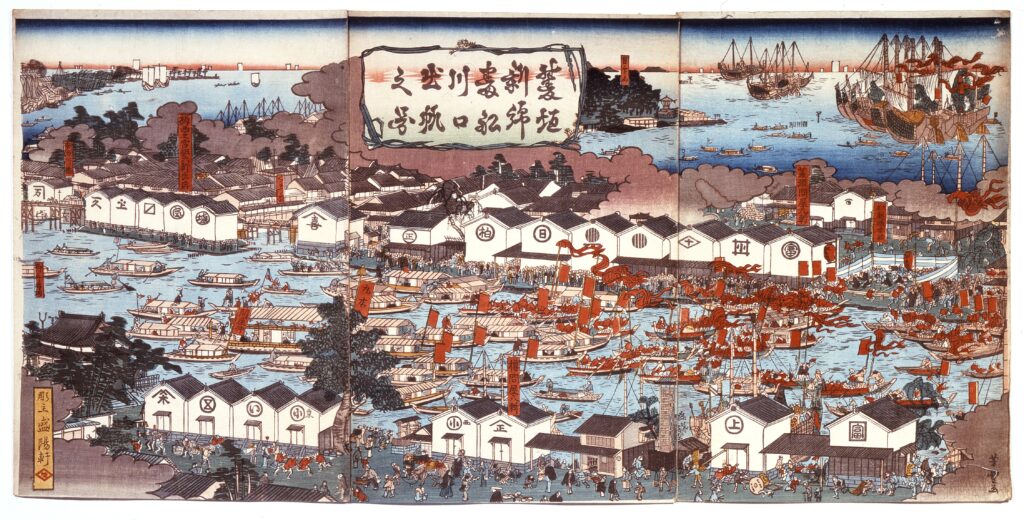

このように、江戸時代中期には庶民の生活水準は向上し、新興商人を台頭させるという変化が起きました。

また、庶民の生活の変化は武士にもおよび、

芝居、料亭、遊廓と消費生活を始めるようになります。

しかし、年貢率が低下しているため、収入は変わらず、支出が大きくなるばかりでした。

幕府の財政

一方、幕府の財政の状況も元禄期までに悪化がみられます。

当初は豊かだった財政も時代とともに悪化し、

5代綱吉が就任したころには貯金までほぼ使い果たしてしまったといいます。

江戸幕府開府直後には潤沢にあった財源が、

先述した、年貢率の低下に加えて、

金銀産出量の激減、貿易収入の低下もしたため、対策が急務となっていました。

田沼意次もなった側用人は経済対応のため設立

経済が拡大し、幕府の財政が悪化している状況。

つまり、江戸幕府は5代将軍綱吉の時代に大きな転換点にあったのです。

一方で、幕府は従来のまま身分制で政治を行っており、時代の変化についていけてません。

そこで、綱吉は身分制にとらわれず、経済を理解できる有能な人物に政治を行わせる人材抜擢をはじめます。

それが「側用人」です。

ある一人の人間(=側用人)が、将軍という権威の支持を背景に、政治を動かしていく制度です。

側用人については下記のように記録があります。

御側向御用を掌り、老中伺い等を取次伝達する所の職分なるよし。

上の寵遇の深浅によって、其威儀も品あるべき事か。

『柳営勤役録』

側用人は将軍と老中らの連絡役であり、身分や家柄ではなく、将軍の信任で権威が発生していたのです。

側用人は次期将軍になる人物の側衆をつとめ、能力や人柄がチェックされる仕組みだったため、無能な人物が政治を行うリスクも低かったです。

このようにして、綱吉以降の江戸幕府政治は側用人によって動かされることになりますが、

従来の身分制である保守派と側用人という革新派の対立が深まっていくことにもなります。

身分の低い田沼意次が出世できた理由

田沼意次が生まれた享保年間も、

元禄からつづく全国的な経済拡大と幕府の財政難対策が必要な時代でした。

その対応に乗り出したのが、8代将軍・徳川吉宗であり、享保の改革です。

吉宗の将軍就任を後押ししたのは、

保守派のメンバーで、側用人政治を何とか辞めさせたいという思惑があったようです。

しかし、凄まじい胆力の持ち主である吉宗は側用人を廃止しますが、「側用取次」というポストを新設し、自身を頂点とした実質の側用人政治を行います。

田沼意次が低い身分でも出世できたのは、ここで吉宗が保守派に負けなかったことが大きな要因でした。

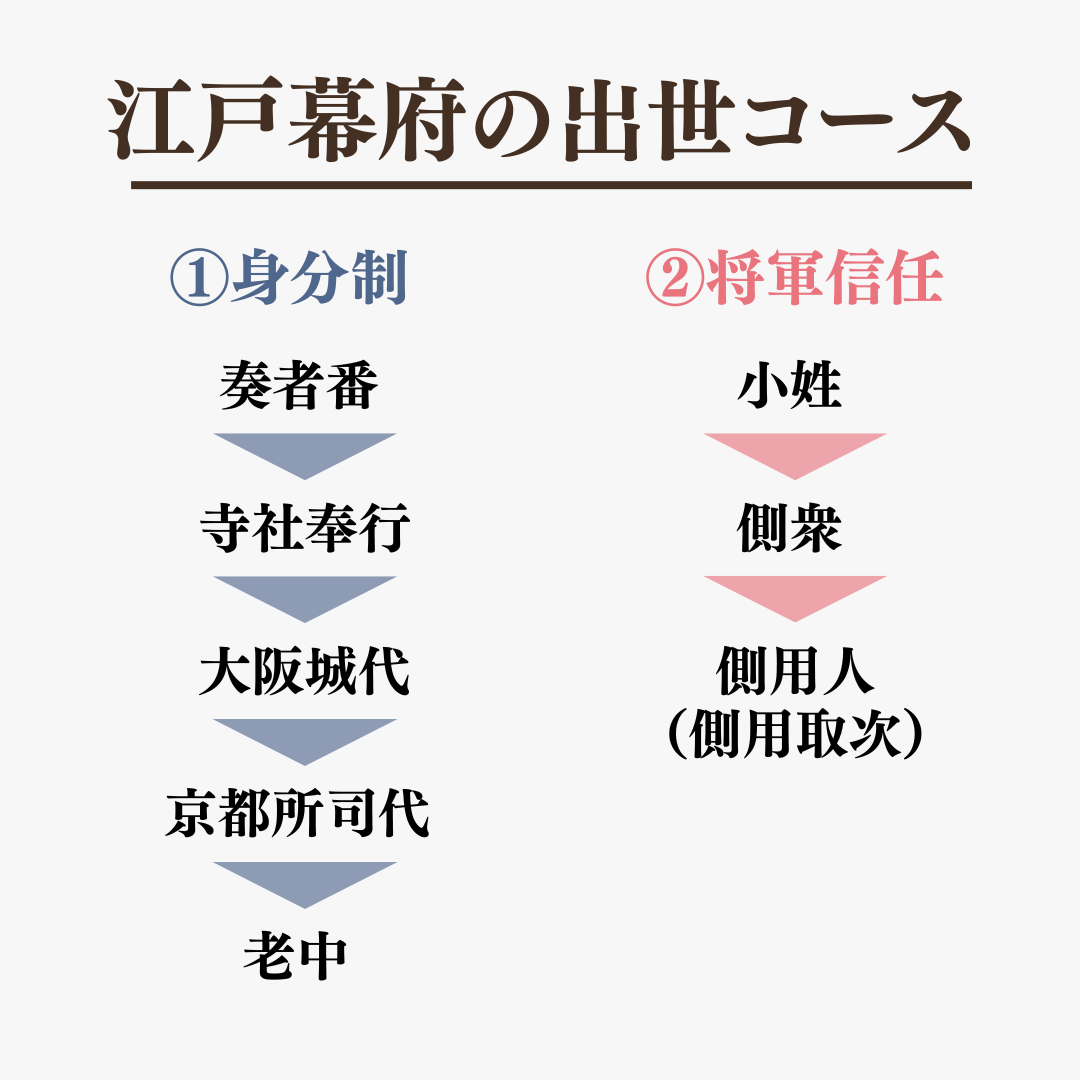

つまり、江戸幕府での2つ出世コースが維持され、低い身分でも出世できる可能性が残されたのです。

図にまとめると次のようになります。

また、吉宗の将軍就任に合わせて紀州藩から江戸にやってきて、吉宗の小姓になった人物が意次の父・田沼意行でした。

父は将軍・吉宗から直接信頼を得た人物で、その縁もあってか、

次期将軍・家重の小姓を田沼意次がつとめることになったのです。

つまり、田沼意次は②の将軍信任コースを歩むことにより、出世できました。

次期将軍・家重の信頼を得ていた田沼意次は、9代将軍・家重誕生後、

順調に出世を重ね、側用取次を経て、宝暦8年(1758)には1万石に加増され、大名にまでになります。

10代家治の信頼も得ていた意次は、

明和4年(1767)7月に側用人となり、

安永元年(1772)正月にはついに老中に就任しました。

この意味は非常に大きいです。

身分の低かった田沼意次が、身分制の出世コースの最高峰である老中にもなったからです。

つまり、身分制の保守派と側用人の革新派の両派閥を田沼意次が手中に治めたことになったのです。

まとめ

以上、田沼意次が低い身分でも出世できた理由を解説しました。

まとめると以下の通りです。

当然、田沼意次が出世できた理由は他の要因もありました。

意次自身が非常に有能で、経済がわかる人物だったこと、幕府中枢の人物と縁組をしたことなど、多数あげることができます。

しかし、そもそも身分制という壁に阻まれれば、田沼意次が歴史に名を残すことはなかったでしょう。

江戸時代中期以降の時代の大転換に対応するために生まれた出世コースが老中・田沼意次を誕生させました。

コメント