幻の11代将軍・徳川家基。

次期将軍として堂々たる若君に成長しますが、安永8年(1779)2月に突如として、この世を去ります。

幕府は病気のためと発表しますが、家基は倒れた当日に、鷹狩に出かけており健康そのものでした。

そのため、急な不幸に対し、世間では田沼意次が毒を盛ったと噂されます。

しかし、その真相は武士の棟梁にあるまじき、落馬だったのです。

幻の11代将軍 徳川家基の生涯

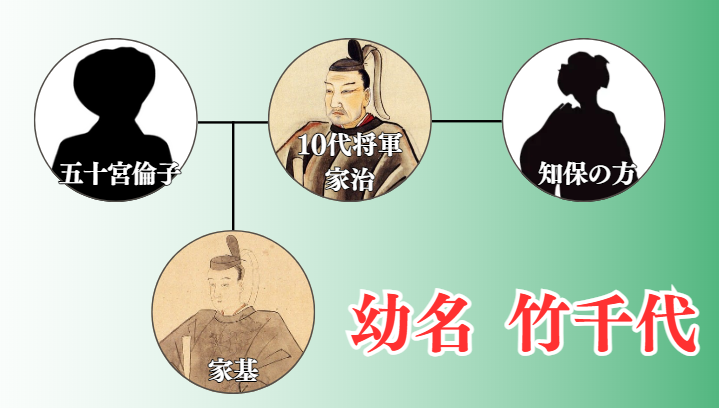

家基は、宝暦12年(1762)10月25日に10代将軍家治と側室・知保の方の間に誕生しました。

11月1日には、男子がいなかったため、家治の正室・五十宮倫子の養子となり、徳川家跡継ぎの幼名である「竹千代」と命名されます。

幼い頃より文武両道に優れ、大納言に昇進しました。

つまり、次期将軍への就任を約束された立場となったのです。

武芸に秀で、弓が得意だった家基は、鷹狩をとても好みました。

正史の「徳川実記」によると、10歳を初回として、16歳からは月に1回のペースで鷹狩に出かけています。

その熱は増すばかりで、安永6年(1777)16歳の時に、仙台藩主・伊達重村と弘前藩主・津軽信寧に対して鷹を内々に所望するほどでした。

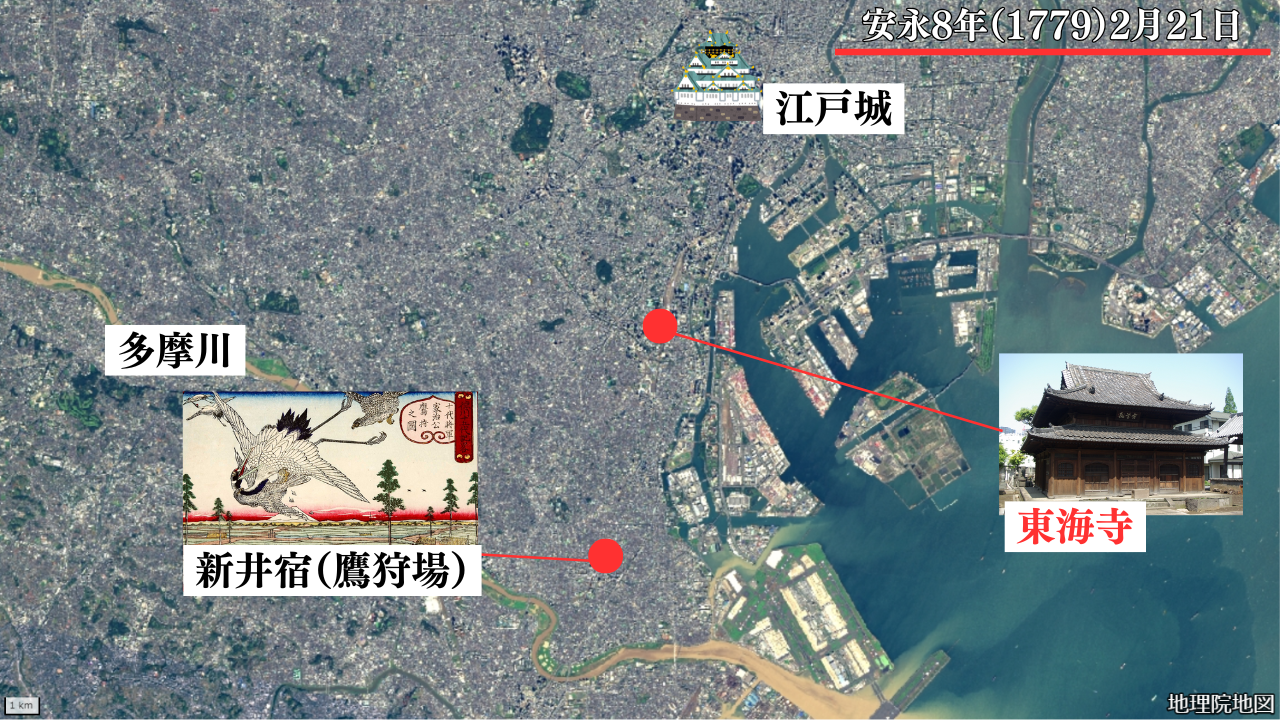

誰もが認める存在に成長していった家基ですが、安永8年(1779)2月21日、18歳の時。

鷹狩の帰りに休憩した品川の東海寺で突然苦しみ出し、3日後に命を落としました。

幕府は徳川家基を病気と発表

家基の最期を、幕府は病気と発表しました。

家基は、21日に新井宿に鷹狩に出かけ、品川の東海寺で休憩したところ、突如体調が悪くなり、急いで江戸城へ戻りました。

22日に祈祷をさせますが、24日に次第に重くなり、この世を去ったと言います。

このように、次期将軍の不幸という衝撃ニュースを、正史「徳川実記」でも、わずか数行でのみ伝えています。

此日、大納言殿(=家基)新井宿のほとりに鷹狩し給ひ

東海寺にいこはせらる。

俄かに御不予の御けしきにていそぎ還らせ給ふ

廿二日 大納言殿御不予なれば 高家大澤下野守基御季使して

准后公遵法親王に銀二百枚をくり給ひ 御いのりの事御進らせらる

また山王の別当観理院権僧正天朗にも銀五十枚賜はりいのらしむ

廿三日 大納言殿御不予により 溜詰、高家、鴈間詰、奏者番西城に出仕して

御気色をうかがう

廿四日 三家をはじめ 群臣西城に出仕して御けしき伺ふ

かくて大納言殿大漸(病が次第に重くなること)に及せ給ひ

巳の刻のなかばつゐにかくれさせ給ひければ 三家をはじめ出仕せし群臣直に

本城にのぼりて弔し奉れり

『徳川実記』

原因に全く触れない幕府の発表と、健康そのものだった家基に訪れた突然の不幸に対し、謎を呼び、田沼意次が毒を盛ったと囁かれました。

田沼意次が徳川家基に毒を盛る動機があるか?

田沼意次が犯人とされたのは、意次と懇意にしていた医師・池田雲伯が家基に同行しており、手当していたためです。(『続三王外記』より)

田沼意次が家基の命を狙うとすれば、家基のもとで権力を維持できないという不安があったためでしょう。

小姓から出世した意次の権力基盤は、将軍・家治の信任です。聡明な家基が意次の進言を聞く保証はなく、代替わりにより権力が揺らぐ可能性があります。

また、保守派の反田沼グループが、代替わりを機に家基を担いで反撃してくる可能性も考えられます。

しかし、家基の死は現将軍の家治にとってはマイナスになります。

わざわざ家治の信頼を無くすリスクを冒してまで、命を狙う必要があるでしょうか。

また、家治は当時43歳で、まだ高齢ではありません。

実際に家治は7年後の50歳まで生き、先代の家重も51歳、先々代の吉宗については68歳まで生きました。

それに、嫡男・意知は健全で、幕閣のほとんどが田沼派で勢いがあり、焦って行動する時期でもないでしょう。

完全に否定できるものではありませんが、いまひとつメリットを感じません。

加えて、家基に近侍している小納戸頭取たちが2月18日~20日に東海寺を訪れ、入念に下見をし、食べ物を運び込んでいます。(『東海寺文書』より)

また、当然に毒見はされており、御供たちも同じ食事をとっています。

誰が犯人でも、毒を盛ることは非常に難しいです。

幻の11代将軍 徳川家基の最期の真相

急病も、毒を盛られた可能性も低いと考えられますが、注目すべき記録を当時のオランダ商館長・フェイトが残しています。

フェイトはちょうど日蘭貿易の「御礼」のための江戸参府に向かっていました。

江戸についてすぐに、幕府の役人から家基の訃報を聞かされ、日記に記録したのです。

「将軍の世継は、狩りの途中に落馬し、鞍が胸に落ちた。彼は二瓶(約3.6リットル)以上の出血があったらしい。彼は城へ連れられたが、その後、まもなく死去した。将軍はこのことを非常に深く悲しまれたため、ほとんど発狂寸前で、その苦悶のあまり、身分の高い人々を幾人か打ちのめしさえした。」

1779年2月23日付、オランダ商館長フェイトの日誌

つまり、落馬という事故による大量出血で命を落としたというのです。

また、フェイトの後任でオランダ商館長に就任したチチングは「崖より落ちて」と追記し、旗本・森山孝盛が「鼻紙をすべて使い切った」と日記に残しています。

崖から落ちたのであれば、致死ラインである1リットル以上の出血があったことが頷けます。

それに、鼻紙が不足したという日本側の記録も、実際に大量出血があったことの裏付けになるでしょう。

しかも、後述しますが、家基が騎馬していたのは、日本の馬より大きなペルシャ馬だったことがオランダ商館の記録でわかっています。

つまり、家基の最期は、単なる落馬ではなく、

武芸好きの家基がペルシャ馬を選んだことで、操作を誤り、崖から馬もろとも落ちた事故でした。

そして、この事実は、改訂されることなく、そのままオランダに伝えられ、年を経ても事実として認識されています。

将軍家に関する情報は、貿易拡大を狙うオランダにとっては正確につかむ必要があり、もし誤報であればどこかの段階で修正されるはずです。

享和3年(1803)からオランダ商館長に就任したドゥーフは、「家基は猛きペルシャ馬から落ちて命を落とした」。

「さて現将軍の先代は、其の実子が暴き波斯馬より墜落せし結果、不幸にも其の継承者を喪へり」(『日本回想録』)

文政9年(1826)からオランダ商館長に就任したメイランも「家基はオランダが献上したペルシア馬から落ちて、その外傷のため死亡した」と記録しています。

同様の馬(ペルシャ馬)一対を望まれて差出せるに、将軍継嗣は其一頭に乗りて落ち其外傷の結果死亡せり(『日本』

また、文政6年(1823)に初来日したドイツ人の医師・シーボルトもドゥーフやメイランの記録を引用しながら、オランダはペルシャ馬を献上したが、不幸ないきさつから返礼を強く要求できなかったと書き残しました。

幕府が公式に病気とし、「徳川実記」にも詳しい記述がないのは、落馬という記録を残すことができなかったからだと考えられます。

武士にとって、落馬は自慢できるものではありません。

それが、武家の棟梁であり、武勇に秀でたと定評のある次期将軍の死因となったと世間に知れれば、徳川将軍家の威信が揺らいでしまいます。

さらに、家基が生きた時代は商人たちが勢いを増していたため、身分制そのものを崩壊させかねない危険がありました。

そのため、病気として口をつぐんだのでしょう。

徳川家基暗殺説の存在とまとめ

以上、徳川家基の最期の真相は、病気でも毒でもなく、落馬による出血死だと考えられますが、暗殺説の可能性について少し触れます。

家基がいなくなったことで、一番得した人物は、嫡男・家斉が将軍となった一橋治済です。

フェイトの日記に続きがあり、「著名な人々の幾人かは切腹したという者さえいる」ということで、誰かが家治に処罰されているはずなのですが、人物が特定されていません。

反対に、処罰されても不思議ではない鷹匠と馬方が11代将軍・家斉のもと、出世していることから、治済が指示した暗殺だという説もあります。

実行方法は、地理に詳しい鷹匠が崖に誘導し、馬方が鞍を外す細工をしたというのですが、根拠は全くありません。

やはり事故で、鞍は落馬の衝撃で落ちただけしょう。

家基が健康であり、鷹狩が好きなことが招いた悲劇でした。

コメント