安永7年(1778)12月25日。

鳥山検校らをはじめとした視覚障害者グループの当道座の関係者が不当な高利貸しを行ったとして幕府に一斉に検挙され、財産没収、追放など厳しい処分をうけました。

徳川家康から特権を認められ、強引な取り立てを行っていた当道座関係者の検挙は世間に衝撃を与えました。

この事件で没収された財産は、加賀前田藩の実年収を優に上回るほどです。

↓この記事をまとめた動画も参考にしてください↓

江戸時代の身分制

江戸時代は「士農工商」と身分が厳格に決められた時代でした。

しかし、すべての人が当てはまるわけではなく、特殊な職業の人たちは、四民の外に置かれました。

皮細工職人の穢多をはじめ、非人、琵琶や鍼灸などを行う視覚障害者たちがいました。

四民の外とされましたが、それぞれに自治を認められ、特権も与えられていました。

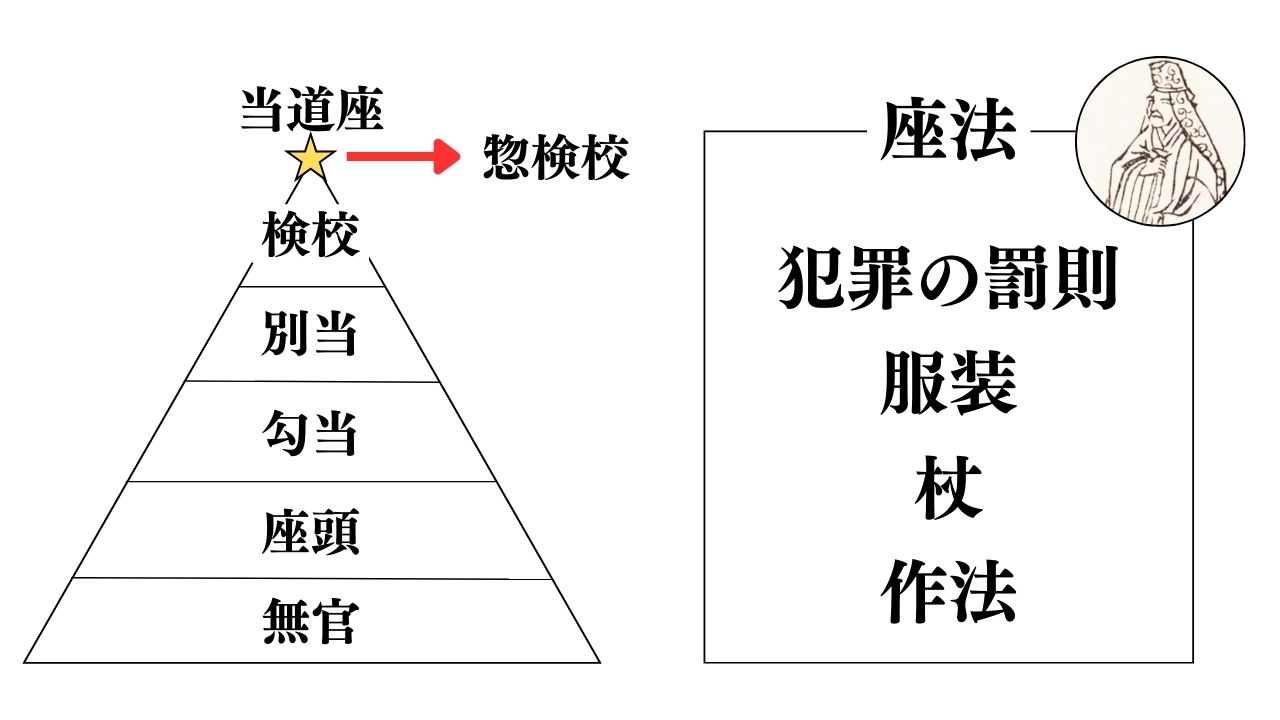

グループを束ねる当道座

鳥山検校をはじめ、視覚障害者が所属するグループを当道座といいました。

京都に本部が置かれ、全国を統治していました。

当道座は大きく4つの階級とそれ以外に分かれます。

ランクの高い順から、検校、別当、勾当、座頭と呼ばれました。

そして、これらに含まれない人たちがおり、当道座の最高位は惣検校といいます。

自治を認められているため、座法という独自の法律をもち、犯罪の罰則や階級ごとの服装など細かく規定していました。

当道座の特権

当道座には、運上といって、冠婚葬祭など11種類のイベントの際にお金や米を配布してもらえる特権がありました。

これは、古くは平安時代からあった特権で、江戸時代では、少年時代から徳川家康と交友があった総検校の伊豆円一が許可されたものでした。

(1) 婚礼時の鉄漿(おはぐろ)の料

(2) 出産時の産衣の料

(3) 深曽木(七五三)の料

(4) 袴着の料

(5) 元服時の烏帽子官途の料

(6) 家督の冥加金

(7) 新宅のかまどの料

(8) 蔵建ての造作の料

(9) 寺院の堂供養の料

(10) 寺院の鐘供養の料

(11) 神社の遷宮の料

座頭たちの情報網は凄まじく、産婆と連絡して「あの家で子どもが生まれるらしい!」

寺社と連絡して「この家で葬式がある!」と吉凶慶弔の情報を把握し、駆け付けられるようになっていました。

この特権にさらに高利貸しが加えられたのです。

当道の高利貸しが発展したのは、元文(1736~1741)から宝暦(1751~1764)年間あたりだと言われています。

この貸付金を座頭金と呼びました。

座頭金の支払いが滞納すると、3~4人で押しかけ、

わざと隣や向かいの家を訪問して、悪口を言いたてます。

目が見えないから家を間違えた旨を謝罪して、取り立てに向かう家をわざわざ伝えるという嫌がらせをしました。

そして、借主の家に到着すると、玄関で近所に聞こえるほどの声で罵詈雑言を述べて、督促。面目は丸つぶれとなり、武士の中には切腹をしたという事件もあったと伝わります。

また、借り手が逆上して攻撃しようものなら、弱者を理由に傷つけられたと大騒ぎをするなど無双状態の取立です。

あまりにも不適当な実態から幕府は、明和2年(1765)12月に取締令を発令しています。

ただ、貪欲すぎる当道座の人たちには効果を出さなかったようです。

旗本・森忠右衛門の失踪

時代が下るにつれて、武士は収入よりも行事や仕事での支出が上回るようになり、

座頭金は武士では御家人~大名まで幅広く利用されました。

それほど武士は困窮していたのです。

そして、安永7年(1778)7月30日。

この武士の困窮と当道座の不当な状況を白日の下にさらし、当道座の検挙につながるきっかけが、旗本・森忠右衛門の逐電です。

森は次期将軍の拠点・西の丸で小姓組として警護の仕事をしていましたが、妻と嫡男の震太郎夫婦の4人で突如、逐電。

8月24日に出頭したところ、取り調べをすると、借金が膨らんで首が回らなくなったことが理由で、その主な原因が当道座の不当な高利貸しによるものだと判明しました。

旗本でさえ困窮している状況に衝撃を受けた幕府は、当道座の検挙を決定します。

鳥山検校ら一斉検挙

安永7年(1778)12月25日。

鳥山検校を含む8人の検校と1人の勾当、1人の座頭。そして検校の召使など関係する人物も一斉に検挙されました。

鳥山検校の罪状は大きく2点ありました。

一、暴利の金融業を行ったこと

一、吉原で豪遊し、花魁の瀬川を身請けしたこと

一つ目について、座頭金は金5両につき月1分から金3両で月1分という利率でした。年利に換算すると60%から100%の暴利となります。さらに礼金と称して追加徴収していました。

また、返済期限が短く、4か月で、証文書を新たに発行し、旧証文の最後の月を新証文の最初の月に組み込んで、1ヶ月分の利子を二重取りをし、借主を苦しめていきました。

ただし、座頭金については、鳥山検校に限らず、他の検校達も同様のことを行っています。

そして、二点目が鳥山検校だけの罪状となります。

特権を使って稼いだお金で、吉原で豪遊し、花魁の瀬川を1,400両も使って身請けした点が罪に問われたのです。そもそも生活保護という社会福祉の特権にもかかわらず、吉原に通うなど、身の程を知れといった理由でしょう。

また、借主にとっては、自分から不当に徴収したお金で遊び、幸せになろうとする姿に大きな反感があったことは想像に難くありません。

鳥山検校35歳のときのことです。

その他、名護屋検校(50歳)梅浦検校(46歳)松岡検校(38歳)松浦検校(51歳)相馬検校(37歳)神山検校(35歳)川西検校(45歳)も同様に、不当な高利貸しをしたため、投獄されました。

そして、獄中で命を落とした名護屋検校を除く、7検校は当道座の座法により、解官と当道座からの除名処分に加えて、追放となります。

この時の没収された財産は以下の通りです。

建物を除いて68万両(≒680億円)以上にのぼりました。

当時の江戸幕府の1年の実収入が約450万石(=450万両)だったので、15%以上をこの検挙で没収したことになります。

また、加賀前田藩の実収入が約41万石(=41万両)だったため、江戸時代最大の大名家を優に上回る金額でした。

明治維新の影の支援者?事件のその後とまとめ

大検挙からわずか12年後の寛政3年(1791)1月24日。

鳥山ら4名は恩赦をうけ、当道座に再び加入しています。

記録が残っていないので、定かではありませんが、将軍が変わったことによる復活劇の可能性があります。

先ほどみたように、当道座の経済力は大名を上回るほどです。

献金の見返りの恩赦であった可能性は捨てきれません。

実際に、当道座は、時の為政者への接近を怠りませんでした。

徳川家康と懇意にしていた伊豆円一。

そして、幕末には、薩長に対して、10万両の献金がされ、鳥羽伏見の戦いの戦費に充てられたといいます。

いずれにしても、当道座は安永の大検挙のあとも、明治維新を迎えるまで変わらず残っていくのです。

コメント