西郷隆盛、木戸孝允、そして、大久保利通は、明治維新を成し遂げ、維新3傑と言われます。

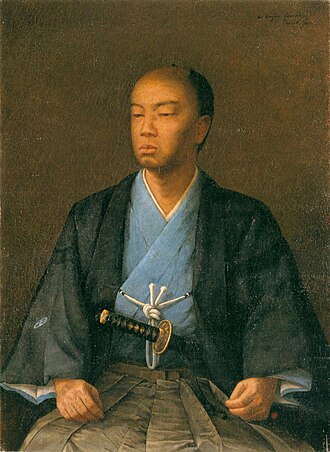

中でも大久保利通は、革命成就後も明治政府の事実上のトップとして君臨した敏腕政治家です。

しかし、兄と慕った西郷隆盛と対立し、切り捨てた冷酷さ。

独裁者として政策を進めた陰湿な人物として描かれることが多く、一般的にあまり人気が高くありません。

しかし、本当にこのような人物だったのでしょうか?

この記事では、大久保利通のプライベートからその素顔に迫ります。

↓動画も参考にしてください↓

大久保利通の生涯

大久保利通は、天保元年(1830)8月10日に薩摩藩の下級武士の家に生まれたとされます。

幼い頃から学問に励み、西郷隆盛らと親交を深めます。

元服後、藩の記録所に出仕しますが、

嘉永2年(1849)利通20歳のときに、父の流罪に連座し謹慎生活を送る苦難も経験しました。

そのため、大久保家は貧窮におちいり、母と3人の妹を守るために借金を重ねています。

しかし、復職後は、その才覚により徐々に頭角を現します。

そして、藩主の父として実権を握っていた島津久光の側近として、利通は藩の政治に関わるようになりました。

当初は朝廷と幕府が協力する公武合体を目指しましたが、

情勢の変化から武力による幕府の打倒、つまり倒幕へと方針を転換します。

そして、薩摩藩と長州藩の同盟(薩長同盟)を結び、王政復古の実現に尽力しました。

明治維新後、新政府において利通は重要な役割を担います。

参議に就任し、封建的な制度を廃止して中央集権国家を確立するため、版籍奉還や廃藩置県を主導しました。

大蔵卿としては財政改革を行い、岩倉使節団の副使として欧米の制度や文化を視察。

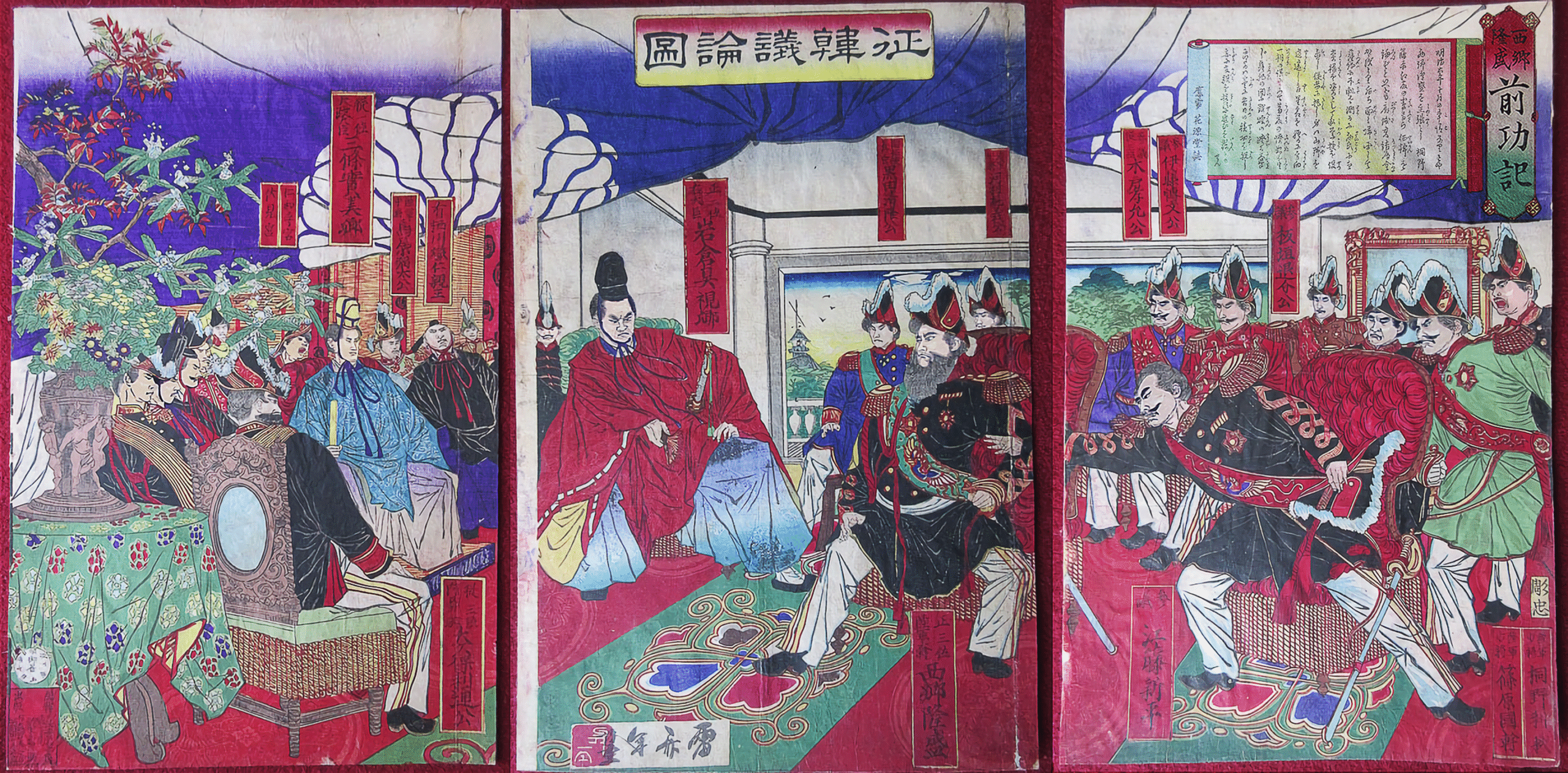

帰国後は征韓論を巡って、盟友西郷隆盛と対立し、失脚させました。

いわゆる明治6年の政変です。

初代内務卿となり、学制、地租改正、徴兵令といった近代化政策を次々と実施しました。

また、殖産興業を推進し、日本の産業発展にも貢献しました。

明治7年の佐賀の乱では生まれて初めて戦場に立ち、政府軍を指揮してを鎮圧。

そして、明治10年の西南戦争が勃発しますが、これも鎮圧し、西郷隆盛はこの世を去ります。

このように利通の進める急速な近代化政策や方針により、不満を生み、「有司専制」と批判されることもありました。

そして、明治11年、紀尾井坂において不平士族の襲撃にあい、命を落としました。

享年は49歳でした。

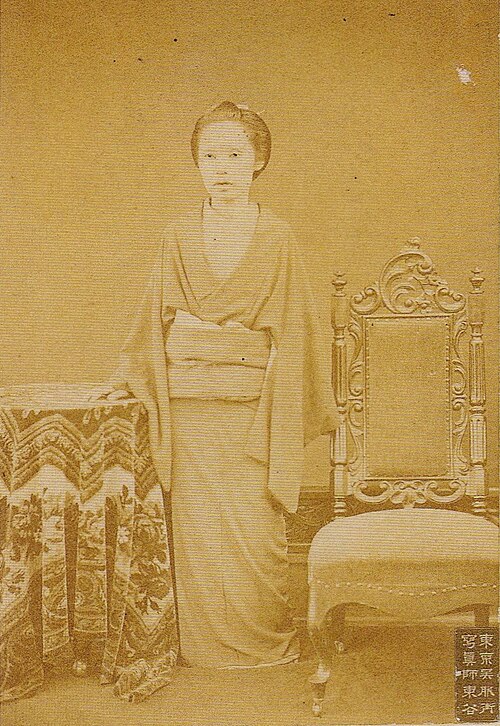

大久保利通と妻・満寿

波瀾に満ちた生涯を送る利通ですが、

結婚したのは安永4年(1857)12月、28歳の時のことです。

謹慎処分が解け、まだまだ藩政に関わっていない頃でした。

相手は早崎七郎右衛門の次女・満寿。

満寿は利通より10歳年下の18歳です。

利通は満寿との間に6男1女を儲け、とても仲睦まじい夫婦でした。

結婚してから2年。

長男の彦熊が誕生し、さらに2年後。

続けて次男の伸熊も誕生しています。

しかし、この頃から利通は島津久光の側近として、動乱の京都や江戸など各地を転々としており、多忙を極めるようになります。

そんな中、満寿は2人の幼子の世話をしながらと義理の両親や義妹がいる薩摩の家を守り続けました。

非情に多忙な中でも、利通は薩摩へ帰省することはあり、元治元年(1864)には5月から年末まで在宅していたようです。

この間に満寿が身ごもり、翌慶応元年(1865)に三男の三熊が誕生。

慶応2年(1866)2月に帰省していたわずか3週間ほど間に、満寿が身ごもり、翌慶応3年(1867)に四男・達熊が誕生。

明治2年には5男の雄熊も誕生しました。

そして、家族を東京に呼び寄せたあとの明治10年(1877)。

満寿は芳子という女の子も出産しています。

この時、利通48歳、満寿38歳という年齢でした。

このように、利通は新しい国づくりのために奔走する間にも次々と満寿との間に子供をもうけ、大切にしていたことが伺えます。

また、実際に満寿への思いやりが溢れた手紙と歌が残されています。

明治4年(1871)、長男彦熊と次男伸熊はアメリカ留学が決まっていました。

しかし、つい数年ほど前まで攘夷が叫ばれ続けていた時代だったため、満寿は非常に心配していたと言います。

そんな満寿に、利通は手紙を書きます。

当今は昔の世中とは夜と昼との違ひにて、

今までのやうに鹿児島にて生立ちあまることのみにては、

行先き人並に家を起こし候ことも相調はず

百姓か物売になり候外これなく、是よりは外国の学問相調べ(中略)

両人とも別て仕立ちよろしく、外国人もほめ申し候由(中略)

女の考へにては子供に旅をさせ、外国人などに頼み、不自由はあるまいか、

どうであらうなどと、案じ候も無理ならず候へども

意訳すると以下のような意味でしょうか。

今の世の中は昔と全く違うので、これまでのように鹿児島で育つだけだと百姓か物売りくらいになるしかないんだよ。

可愛い我が子を外国人に預けてしまって不自由しないか、どうだろうかなど心配になるのはよくわかる。

でも、これからは外国の最新の学問を学ぶことが大切で、彦熊と伸熊の将来のためなんだ。

それに二人ともとても優秀で、外国人もほめてくれているから心配ないよ。

このように非常に優しく筆を進めており、心配はわかるよと満寿の気持ちに寄り添っています。

また、実際に明治5年(1872)に子供たちを連れて岩倉使節団として欧米に向かった際には、海外から

次のような歌を満寿へ送っています。

いつくまて おもいをやりて 誰か妻乃 秋の夜ふかく ころもうつらむ

遠い異国の地で、どこまで想いを尽くして、あなたに心を馳せればよいのだろう。

こんな秋の夜がふける頃、誰が、私の妻を慰めてくれているのだろうか。

今ごろ、あなたはひとり寂しく、衣を砧で打ち直しているのでしょうか。

といった意味でしょうか。

初めての海外の地で満寿を思いながらも、どうすることもできす嘆いている利通の様子が浮かびます。

深読みすると満寿の浮気心を心配しているようにも感じます。

いずれにしても、このように妻の満寿に対しては、常に愛情にあふれ、良き夫の利通像です。

冷酷な政治家・大久保利通というイメージは全くに合わないのです。

子煩悩!子どもを溺愛した大久保利通

さて、満寿のことを非常に大切にした利通ですが、子どもに対しても無類の愛情を注ぎました。

明治10年に誕生した芳子を溺愛する様子を次男の伸熊が目撃しており、後年語り残しています。

毎日出勤前にはすでにスーツを着て身支度をしているのにもかかわらず、抱っこして書斎まで連れて行ってキャッキャと戯れていました。

自宅にいても、来客や事務処理で随分と忙しくしていましたが、5分でも暇があれば子供たちを書斎に呼んで遊んでいました。

また、三男の三熊も後年次のようなエピソードを残しています。

大久保家が東京に引っ越してきたあとのことです。

夜に馬車の音がすると子供たちが争って玄関に出て、父の利通に前後左右から抱きつきました。

利通はそのまま子供を抱えて部屋に入り、椅子に座るとこれもまた子供たちが靴を脱がそうとして、一生懸命に引っ張りあいます。

そんな様子をみて、利通はわざと踏ん張ったりして脱げないようにして遊んであげたのです。

ある日、いつもと同じように靴を脱がしたあと、三熊がわざわざ靴を履かせて、もう一度脱がそうとしました。

三熊は勢い余って後ろに転げたのですが、利通はその様子を満面の笑みを浮かべていたそうです。

三熊にとっては、その顔がいつでも昨日のようだったといいます。

また、多忙を極める利通は家族と食事をする時間をなかなかとれませんでした。

しかし、土曜日の夕食は基本的に家族団らんと決め、楽しみにしていたそうです。

このように、子どもたちにも愛情をもって接していましたが、ただ優しいだけではありません。

教育に関しては非常に真面目で、将来のことは本人たち自身にしっかりと考えさせる方針でした。

海外留学から帰って来た次男の伸熊は、日本の学問、特に漢学が全くわからず、劣等感を抱いたそうです。

そのため、中国に留学しようと利通に相談しました。

利通は反対はせず、「それもよいけれど、よく考えなさい」とだけ伝えました。

伸熊は、中国に留学したらまた学問に偏りがでてしまう。

日本でしっかり勉強して、わからない漢学については先輩に教わろうとの結論を利通に話しました。

すると、「それがよろしい。そうしなさい」と答えました。

利通は自身の考えを押し付けることはせず、熟考した結果に対しては快く賛成してくれる良き父でした。

まとめ

以上、良きの夫であり、良きの父であった大久保利通を紹介しました。

利通のプライベートをのぞくと、一般的に言われる冷酷さや独裁的なイメージとは程遠い、優しい人物だったことが伺えます。

妻の満寿や子供たちだけではなく、妹たちにも優しく接していた利通。

私利私欲のために権力をもったのではなく、ただ純粋に国を思って奔走しました。

その証拠に、利通は家族へは財産は残していません。

子供たちへは自立できるように教育を充実させ、その意思を残したのでしょう。

コメント