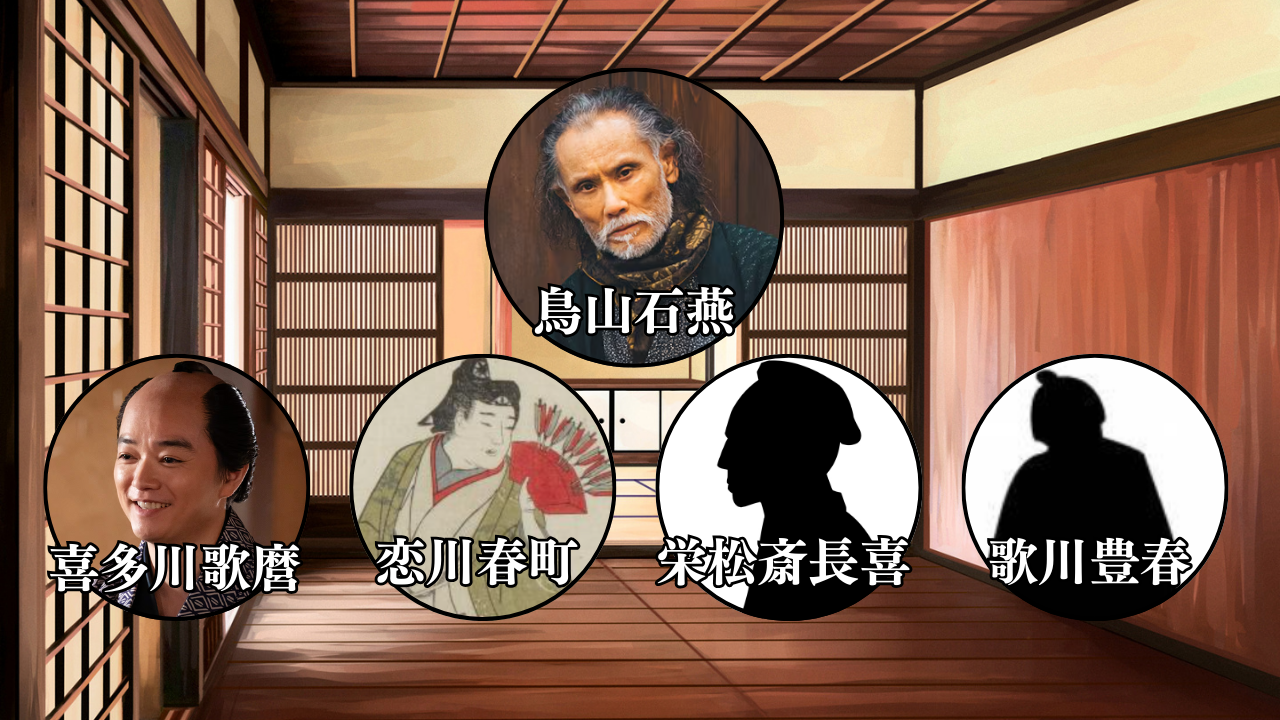

大河ドラマべらぼうで岡山天音さん演じる恋川春町。

春町は、黄表紙という新たなジャンルを確立し、「黄表紙の祖」と称された人物です。

しかし、その人生は光と影、栄光と挫折が交錯する、波乱に満ちたものでした。

戯作者、浮世絵師、そして狂歌師として、多彩な才能を発揮した春町。

その内面には、神経質な一面を抱えながらも、常に新しい表現を求め、時代を切り開こうとした、情熱的な魂が宿っていました。

今回の記事では、江戸時代中期に生きた多才な男、恋川春町の生涯をのぞき、その人間像に迫りたいと思います。

武士と文筆家、二つの顔を持つ男~恋川春町~

恋川春町の本名は、倉橋格 。

彼は、延享元年(1744年)に駿河国に生まれました 。

幼名は亀之助といいました 。

宝暦13年(1763年)、

20歳のころ、春町は、駿河小島藩という1万石の小藩に仕えることになります 。

同じ年に、小島藩士であった父方の伯父、倉橋勝正の養子となりました 。

小島藩は、藩士が100人ほどの小規模な藩でしたが、春町はここで、順調に出世していきます 。

御留守添役、 側用人、用人などを経て、最終的には、天明7年(1787年)に石高、120石の年寄本役という要職に就くまでに至りました 。

このことからも、春町が藩士としても有能であったことがうかがえます 。

しかし、春町の心は、武士としての仕事だけでは満たされませんでした。

彼の内には、溢れんばかりの芸術的な才能が秘められていたのです。

春町は、絵師としての才能も開花させます。

鳥山石燕に師事し、その門下からは、喜多川歌麿や恋川春町、栄松斎長喜、歌川豊春など、後に浮世絵師や戯作者として名を成す人々が育ちました 。

春町は、本業の藩士として勤める傍ら、絵師としても研鑽を積み、その才能を開花させていったのです。

その絵の腕前は、洒落本や黄表紙の挿絵を手掛けるほどでした。

そして、安永4年(1775年)、春町は、戯作者としての第一歩を踏み出します。

江戸を沸かせたスター、恋川春町 黄表紙の誕生

春町は、黄表紙『金々先生栄花夢』を発表したのです 。

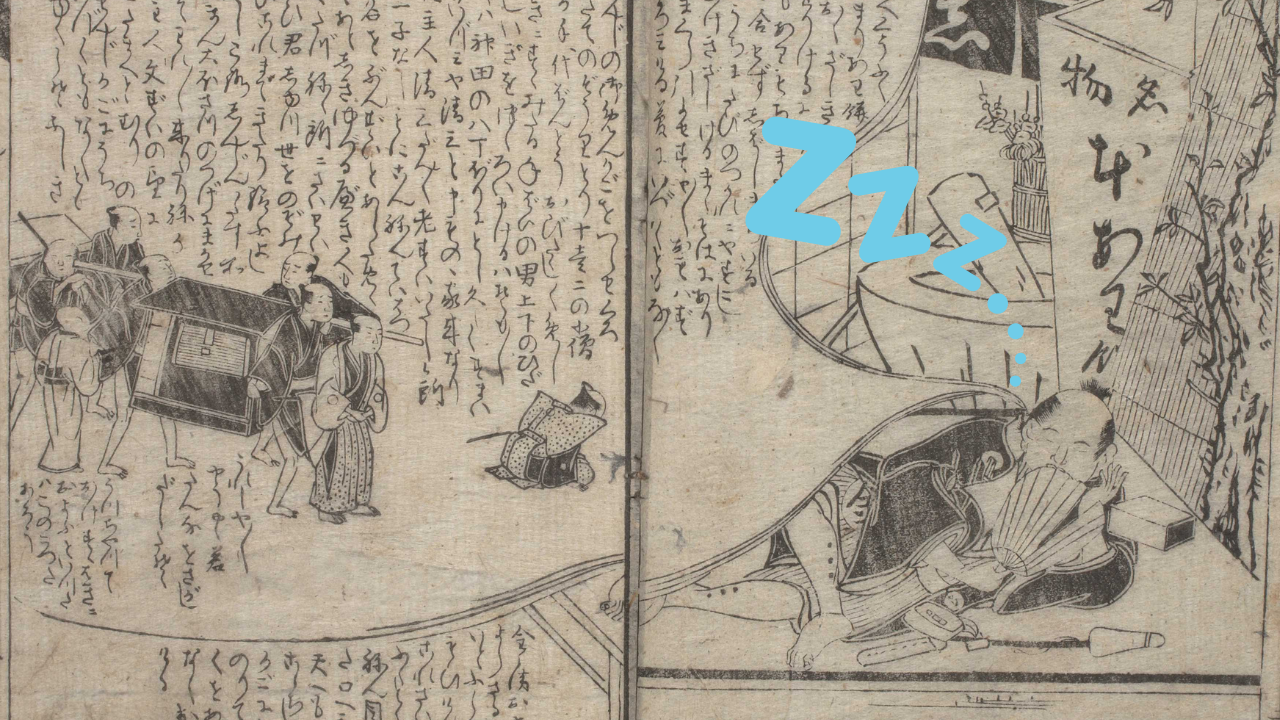

物語は、片田舎に住む貧しい青年・金村屋金兵衛が、江戸での立身出世を夢見て旅に出るところから始まります。

目黒不動尊の門前で粟餅を注文し、餅が蒸し上がるのを待つ間にうたた寝をしてしまった金兵衛は、夢の中で豪商・泉屋清三の養子となり、「金々先生」と呼ばれるようになります。

莫大な財産を手に入れた金兵衛は、吉原や深川の遊里で贅沢三昧の日々を送りますが、やがて財産を食いつぶし、家来の裏切りにも遭い、ついには養父から勘当されてしまいます。その瞬間、金兵衛は目を覚まし、粟餅がちょうど蒸し上がったことに気づきます。一時の栄華が夢であったことを悟った金兵衛は、故郷へと帰っていくのでした。

この作品は蜀の青年が、粟の飯が炊ける間、王となって栄華を尽くす夢を見る、という中国の『邯鄲』を下敷きにしたパロディでありながら、当時の江戸の風俗や流行語を巧みに取り入れています。

例えば、「金々」とは、当時の流行語で、流行りの服装や髪形で、金を惜しまずに遊興にふける人を指す言葉でした。

また、吉原や深川の遊里の様子、大店の家来の不正行為など、当時の社会風俗がリアルに描かれ、江戸の人々の心を掴んで大ヒットとなりました 。

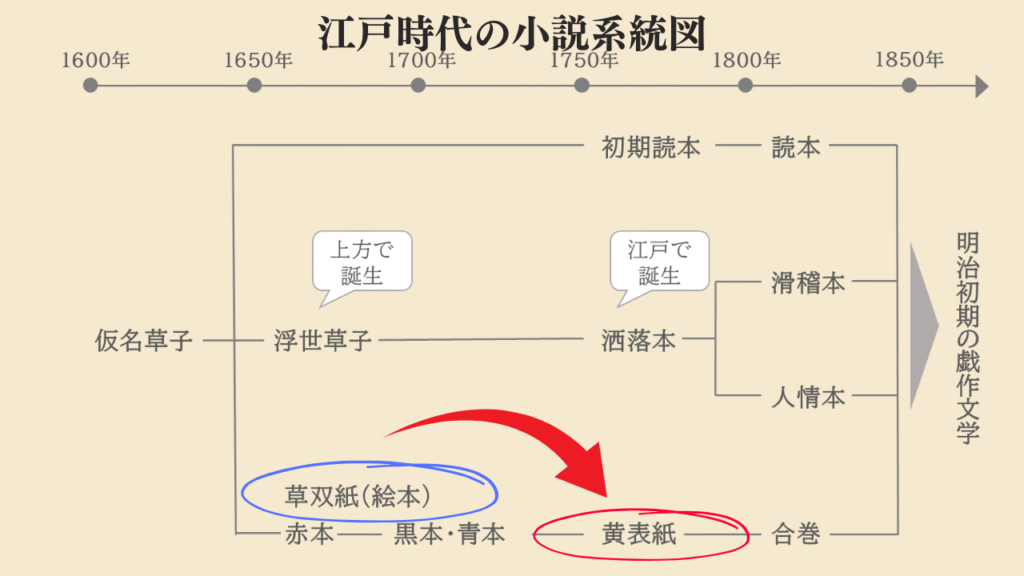

それまで子供向けの読み物であった草双紙から、黄表紙という新たなジャンルを確立した春町は、「黄表紙の祖」と称されるようになります 。

黄表紙は、絵本に洒落や風刺を織り交ぜた、大人向けの読み物です 。

春町の作品は、当時の世相を反映し、庶民の生活や風俗を生き生きと描いています。

その作風は、洒脱でユーモラス、そして時に風刺も込められており、多くの読者を魅了しました。

『金々先生栄花夢』は、大田南畝によって「草双紙が一変して、大人向けの作品へと変わった」と評価されるほど、画期的な作品でした 。

大人向けになった!!

春町は、この作品を機に、黄表紙作家としての地位を確立し、その後も、天明末までにおよそ30とも40とも言われる黄表紙作品を発表し、数々のヒット作を生み出しました 。

春町は、黄表紙だけでなく、洒落本や滑稽本などの挿絵も手掛け、その才能を発揮しました 。

また、狂歌師としても活躍し、「酒上不埒」という号を用いていました 。

「酒の上で不届きなふるまいをする」とは、なんとも面白い号です 。

春町は、お酒の席でも、そのユーモアセンスを発揮していたのかもしれません。

狂歌会では版元の蔦屋重三郎や朋誠堂喜三二、そして大田南畝など、多くのイキな人物が集まり、春町の人脈は広がります。

春町は人脈を活かして、さらに多くの作品を発表します。

蔦重とは、『猿蟹遠昔噺』『吉原大通絵』などの作品を発表しました。

特に、同じ武士身分であり、秋田藩の留守居役を務めていた朋誠堂喜三二と親交が深く、共に初期の黄表紙界を牽引しました 。

10歳ほど年上の朋誠堂喜三二もまた、黄表紙や洒落本などを手掛けた人気作家であり、春町にとっては、良きライバルであり、盟友でもありました 。

春町が挿絵を担当し、朋誠堂喜三二が作成した『柳巷訛言』などを、蔦重が版元として刊行するというコラボも行われました。

時代の波に翻弄された男~恋川春町の悲劇の最期~

すべてが上手く行くように見えた春町の人生でしたが、晩年、思わぬ形で悲劇に見舞われます。

天明7年(1787年)、老中首座の田沼意次が失脚し、松平定信が主導する寛政の改革が始まります。

質素倹約を旨とする改革は、出版界にも大きな影響を与えました。

このような情勢で、本務に忙殺され、執筆が滞りがちになっていた春町は、天明8年(1788年)、

3年ぶりに、『悦贔屓蝦夷押領』を発表します。

源義経が奥州平泉で、戦死せずに北海道に渡ったという伝説をもとに次のように描かれています。

義経は兄・頼朝との不仲を理由に蝦夷地へ渡り、奥蝦夷を攻めて女王の娘と結婚して、王となります。

蝦夷の案内役のダンカンは義経に取り入り、美女や酒を献上しながら昆布と数の子を独占しようと企みます。

さらに義経の妻に言い寄りますが、義経はその野望を見抜いていました。

ダンカンは義経の名で物資を集めて私腹を肥やし、最終的には義経の暗殺を図りますが失敗。

義経は蝦夷の富を持ち去り鎌倉へ戻ります。

浅草で売られた昆布と数の子は大きな利益を生み、鎌倉は繁栄しました。

このようなストーリーです。

ここでは、ダンカンを田沼意次に模したと思われます。

田沼時代の蝦夷地における密貿易や商人の暴利、賄賂の横行を皮肉ったのです。

しかし、日和ってしまったのでしょうか。

時の権力者、松平定信を皮肉った内容ではありませんでした。

一方で盟友の喜三二が、天明8年(1788年)に執筆した、忖度なしの『文武二道万石通』が空前のヒットを放ちます。

『文武二道万石通』の舞台は鎌倉時代。

将軍・源頼朝は、天下を治めるには武芸だけでなく、学問も重視すべきと考えました。

家臣の畠山重忠に命じて、配下の武士たちを「文」と「武」、そして、いずれにも属さない怠け者の「ぬらくら」の三種類に分類するよう命じます。

重忠はその銘に応じ、武士たちを富士山麓の火山洞窟に不老不死の薬があると呼び集め、三種類に分類するための試験を行います。

ところが、「ぬらくら」が大半で、武士たちの性格や本性は、すぐには明らかになりません。

そのため、箱根で湯治をさせるなどして様子を観察し、改めて「文」「武」「ぬらくら」に分けようと試みます。

しかし武士たちは、大磯の遊郭で放蕩にふけるなど、堕落した様子を見せました。

結局、重忠は、武士のどの者も文でも武でもなく、「ぬらくら」が大半であるという現実に直面したのでした。

このように、『文武二道万石通』は、鎌倉武士の本質を滑稽に紹介する物語ですが、実際には文武を奨励した寛政の改革を皮肉り、江戸の武士も結局ぬらくらに終わるのだと、文芸を通じた鋭い政治風刺となっています。

若く描かれた頼朝は、まだ十三歳であった、時の将軍、徳川家斉を暗示し、重忠の服の模様の梅の家紋は、老中・松平定信を暗示しています。

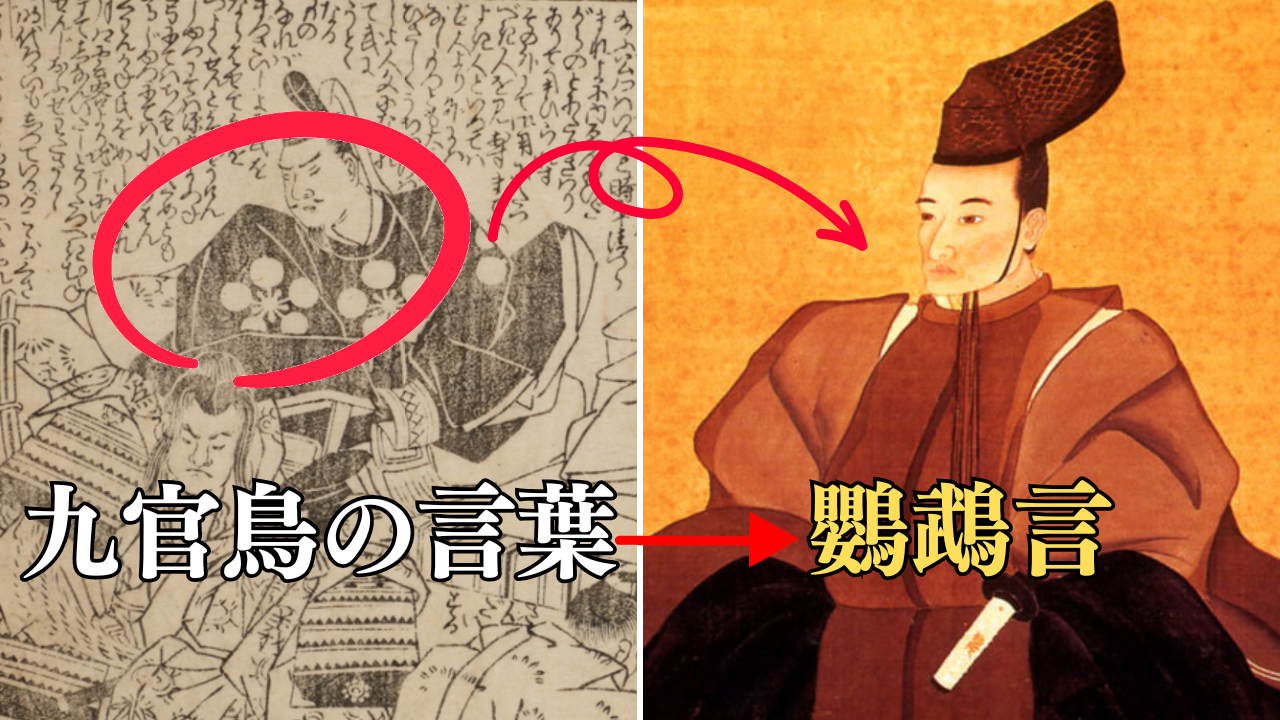

春町はそれに同調する形で、翌年の寛政元年(1789)『鸚鵡返文武二道』を、蔦屋から発表しました。

物語の舞台は延喜の御代、すなわち醍醐天皇の時代です。天下泰平が続いた結果、人々の心が華美に流れ、無駄な出費が増えたことを天皇が嘆きます。

天皇は質素倹約に努め、菅原道真の子である、菅秀才を補佐として政治を任せます。

人材不足の中、菅秀才は人々に武芸を習わせようと考え、源義経たちを呼び、武芸の指南をさせます。

しかし、教えられた人々は次第に脱線し、市中で様々な騒動を引き起こします。

困惑した天皇は、阿波に隠棲していた学者・大江匡房を京都に呼び、『九官鳥の言葉』という書物を用いて人々に聖人と賢人の道を教えさせます。

学問が盛んになり、『九官鳥の言葉』も評判となりますが、「天下国家を治めるのは、凧をあげるようなもの」という文書を、人々が真に受けて、オウム返しのように、ただただ凧揚げに熱中する有様となります。

その結果、すばらしい政治を行うと出現する鳳凰が、鳶の姿の凧を仲間と勘違いして飛来して捕まり、見世物にされました。

本作は、菅秀才を松平定信とし、定信作の教諭書、『鸚鵡言』を茶化しており、世間で大評判となりました。

ここでも恋川春町の作品が多くの人々を魅了したのです。

しかし、その代償は大きいものとなりました。

その過激な内容から、幕府の逆鱗に触れ、絶版処分となり、作者の恋川春町は、幕府からの出頭命令を受けたのです。

春町は病気を理由に拒否し、同年7月にこの世を去りました。

養父から継承した倉橋家に累が及ぶことを恐れた春町が、自害したとも言われています。

享年46歳。

マルチに才能を発揮したものの、時代の波に翻弄され、あまりにも早く命を落とした、悲劇の最期でした。

まとめ

以上、江戸時代中期に活躍した、恋川春町の生涯を紹介しました。

武士に生まれながら、制作意欲にかりたてられ、『金々先生栄花夢』を発表。

黄表紙の祖と言われ、絶頂にあった春町ですが、政策批判をしたために幕府の逆鱗に触れてしまい、命を落としたのです。

しかし、春町が残した作品は、当時の文化を知るための貴重な資料であり、時を超えて人々を魅了しています。

コメント