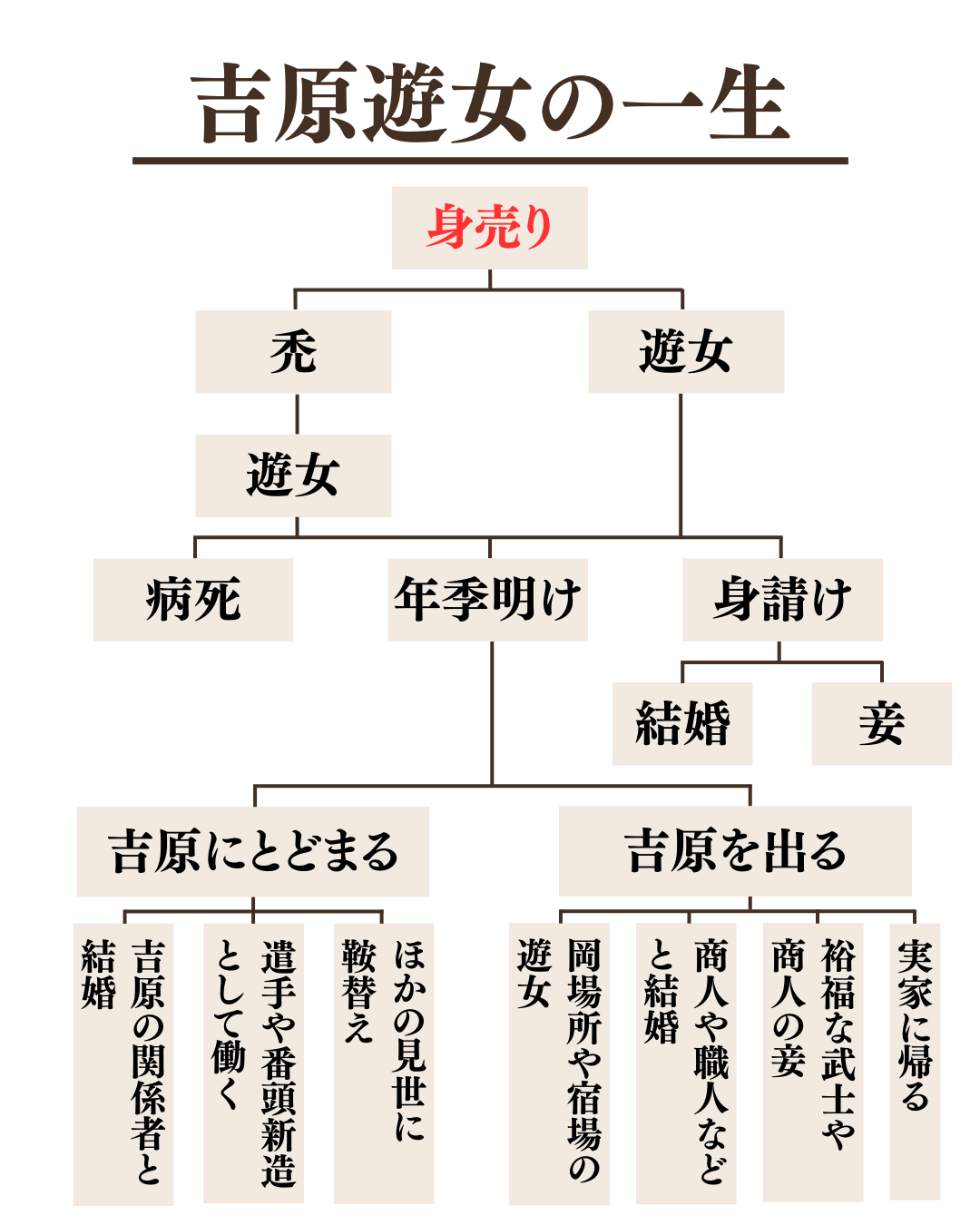

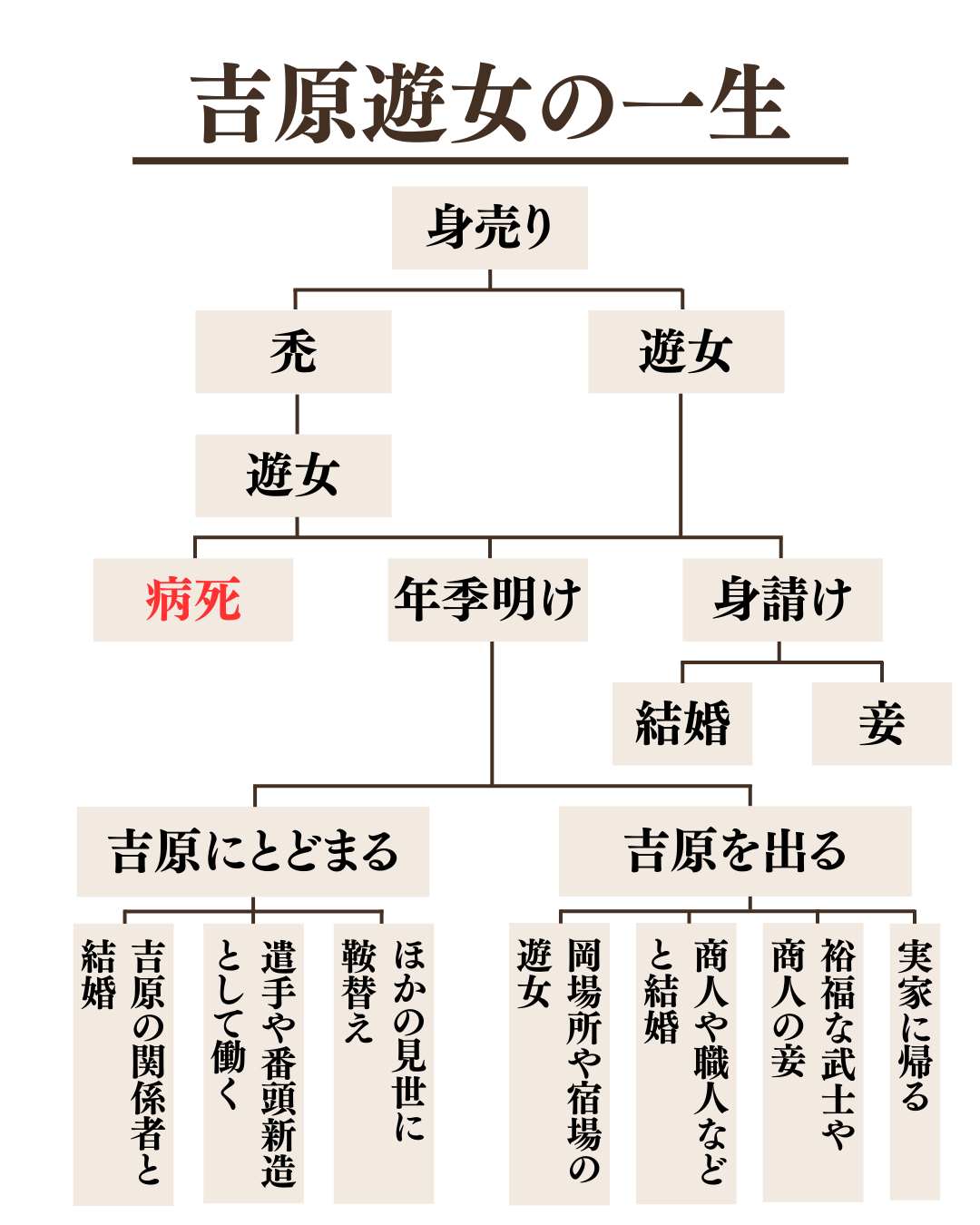

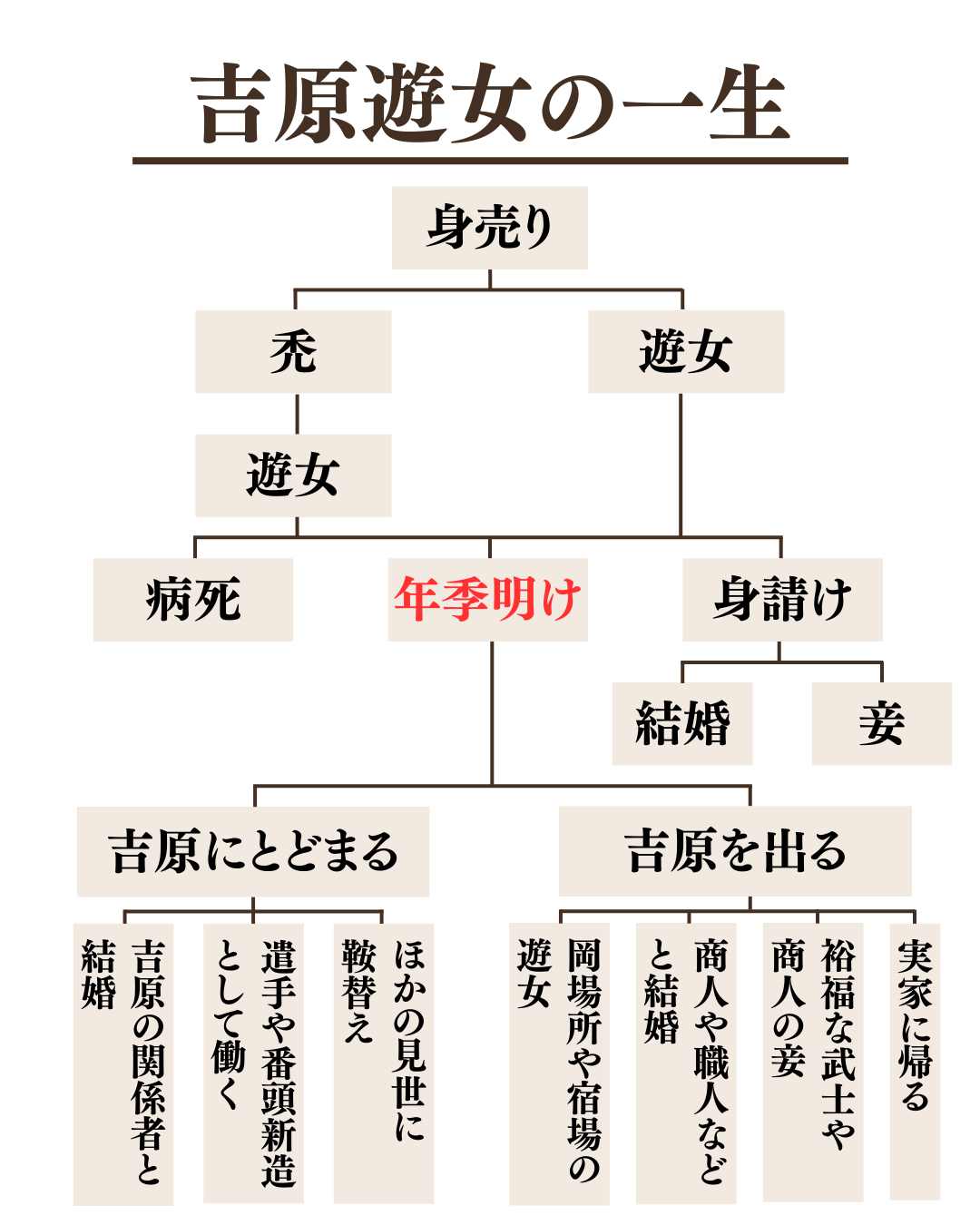

吉原の遊女たちはどのような一生を送ったのでしょうか。

貧しい親に売られ、遊女となったあとは病死するか年季(契約期間)を明けるか裕福な男性に身請けされるかの3通りがありました。

この記事では、遊女の一生について解説します。

↓この記事をまとめた動画も参考にしてください↓

↓遊女のことをまとめた動画も参考にしてください↓

身売りされて吉原遊女となる

江戸時代では貧しさに耐えかねた親が子どもを売っていました。

吉原では、その子どもが遊女となって働いたのです。

遊女は年季と給与をきめて妓楼に奉公する奉公人という形式で契約されていました。

しかし、給与が遊女自身に支払われず、

貧しい親がその給与を前借りすることが多かったようです。

つまり、実質は人身売買であり、身売りであったといえます。

幼くして身売りされた子どもは、おおよそ15歳くらいまでは禿として、

雑用をしながら遊女としてのしつけを受けました。

15、16歳くらいになった禿や適齢期で身売りされた子どもは遊女として客をとるようになります。

一般的には吉原の遊女は、

「年季は最長10年、27歳まで」という原則があったので、長期にわたり遊女として過ごす女性が多かったようです。

吉原遊女の一生① 病死

身売り後の遊女が迎える一つ目のパターンとして病死があります。

遊女は年季を決めて働き始めますが、

健康なまま無事に年季明けを迎えることができた遊女は少なかったです。

性病

江戸時代は性病に対する知識も予防具もなかったため、

吉原では梅毒や淋病などの性病がまん延しました。

江戸時代の医者たちも状況を憂い、次のようにコメントしています。

日本でこんなに深く根を下ろしたこの病気(梅毒)

(『江戸参府紀行』より)

遊女は上品(吉原)も下品(岡場所や夜鷹)の関係なく、全員が梅毒にかかっている

(『北窓瑣談』より)

毎年7~800人。延べ数万人梅毒患者を診察している

(『形影夜話』より)

梅毒は感染初期には髪が抜けるなどの異常が出ますが、

しばらくすると潜伏期間に入って表面上は症状がおさまるといいます。

恐ろしいことに、当時の人々はこれを治ったと思い、もう梅毒にはかからないと考えたそうです。

これを「鳥屋につく」といいました。

髪が抜けることを、鷹が夏の終わりから脱毛して冬毛に生え変わる様子ことの比喩です。

こうして、治療をしないまま梅毒が進行して死に至る遊女が多く、

また、自分の顔や体が崩れていくことに絶望して自殺する遊女も多かったようです。

その様子が『世事見聞録』に記録されています。

身心労れて煩いを生じ、または瘡毒(梅毒のこと)にて身体崩れ(中略)

とても本復せざる体なれば、さらに看病も加えず、干殺し同様のことになり、

また首を縊り、井戸へ身を投げ、あるいは咽を突き、舌を噛むなどして変死するもあり

『世事見聞録』

伝染病

吉原の遊女たちは、花魁という上級遊女になるまでは20畳ほどの部屋で雑魚寝していました。

密集した生活をしており、休むことも許されなかったため、

労咳(肺結核)や麻疹などの伝染病へ感染することが多くありました。

麻疹で120人が死んだという記録も残っています。

花魁や稼ぎがよい遊女であれば病気にかかっても妓楼が医者を呼んで治療をしてくれましたが、

それ以外の遊女は薄暗い部屋に閉じ込めて、

ろくに薬も与えなかったようです。

栄養不良・過労

遊女たちは農民とは違い、白米を食べていましたが、

食事そのものは質素でした。

夕食すら出ない妓楼もあったようで、

「お腹が空いたなら、客を取って宴会で食べさせてもらえ!」という方針です。

しかも、食事をとる時間も不規則ですし、

遊女には自由時間もなく、外出することもなかったため、栄養不足や過労で倒れる遊女は多くいました。

病気になれば、伝染病などと同様に放置されたため、更に体調を崩して病死するのです。

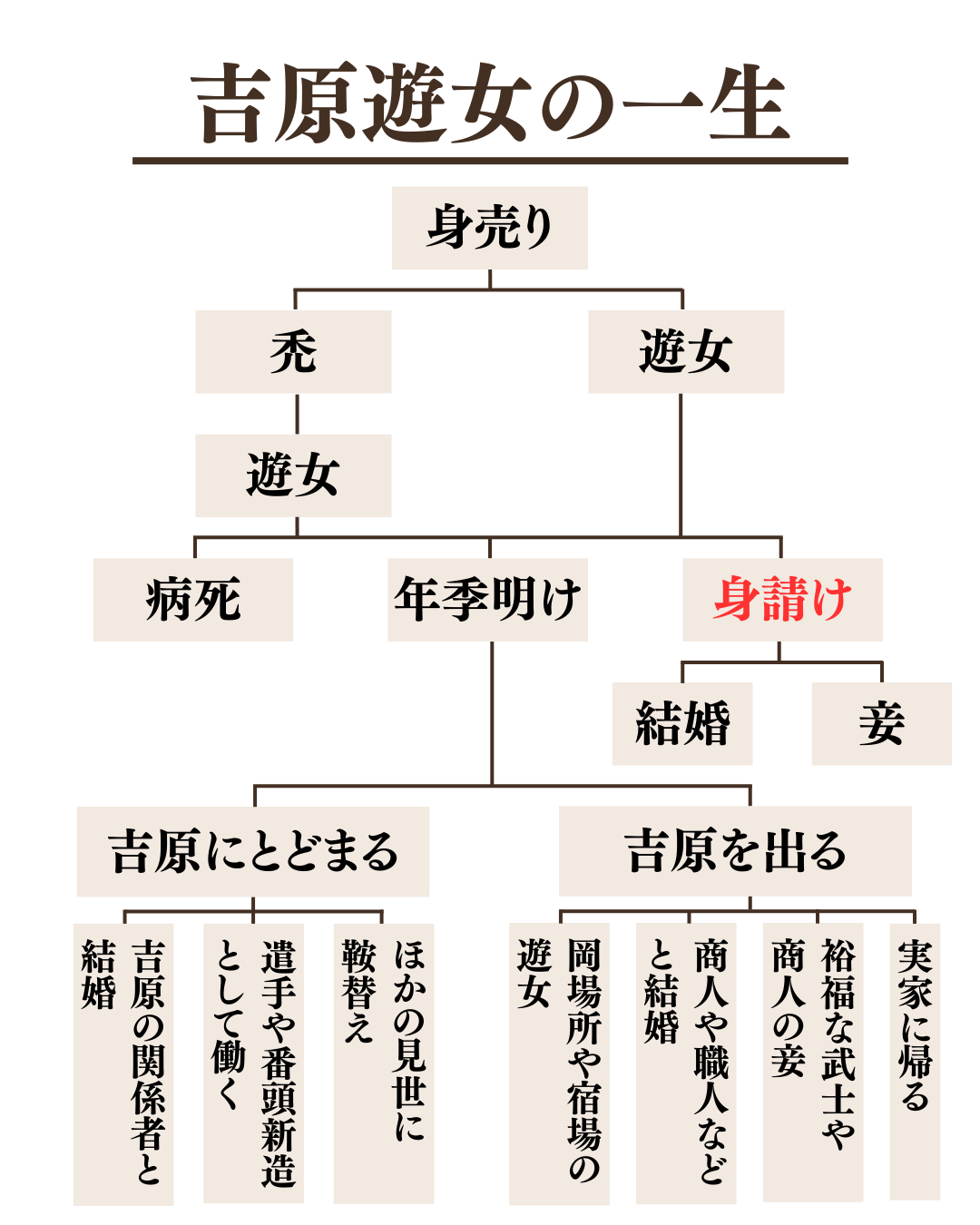

吉原遊女の一生② 年季明け

身売り後の遊女が迎える二つ目のパターンとして、年季明けがあります。

病気をせずに、無事に年季明けをした遊女たちは、

①吉原にとどまるか

②吉原を出るか

いずれかに分かれました。

吉原にとどまった遊女

吉原の遊女は幼くして売られた女性ばかりでした。

そのため、吉原の外の世界を知らず、炊事洗濯裁縫などの家事がまったくできません。

家事をすることで、身体を傷つけることを楼主(雇い主)が恐れたため、遊女たちには一切させなかったという理由もあります。

いずれにしても、家電製品がない江戸時代では家事ができない女性は重宝されず、

年季明けでも素人の女性に戻り、庶民の女房になることは難しかったようです。

そこで、吉原にとどまり、吉原の中で生活しつづける遊女が多くいました。

庶民の女房がつとまらないのであれば、

吉原に暮らしつづけるしかない。

ということで、河岸見世の楼主、小料理屋の亭主など吉原関係者と結婚することが一つの道でした。

遣手という、遊女を監視・管理する役割として妓楼に残る遊女もいました。

自身が遊女だったため、吉原のことは知り尽くしており、禿のしつけや遊女に客のあしらいを指導しました。

役割上、働きの悪い遊女へは折檻をおこなうなど、恐れられる存在だったようです。

また、番頭新造として妓楼に残る遊女もいました。

原則客をとらない遊女で、上級遊女である花魁の雑用をおこなう仕事です。

上記のいずれでもない場合は、遊女として働きつづけるしかありません。

見世を変えて遊女として客をとるのです。

しかし、年季明けをしているため、年齢は20代半ばから後半にはなっています。

同じクラスの見世ではなく、たいていは河岸見世など格下への移籍でした。

吉原を出た遊女

一方で、吉原を出た遊女もいました。

先ほども述べた通り、遊女は家事ができず、庶民の女房をつとめることは難しいです。

そのため、吉原を出たとしても別の遊里に遊女として再就職することが多くありました。

違法営業の岡場所や準公認の宿場の女郎屋を選択したのです。

しかし、遊女としての教育がしっかりされた吉原の遊女はかなり目立ったようで、平賀源内は次のように評価してます。

(風来山人)

掃溜の鶴

(『里のをだまき評』より)

(風来山人)

砂の中の金

(『里のをだまき評』より)

ただし、全員が体を売りつづけたわけではありません。

商人や職人と結婚して所帯をもった遊女もいましたし、

妾として暮らした遊女もいました。

また、年季明けで実家に帰るケースもありました。

しかし、実家にはすでに兄や弟が家をついでおり、玄人の姉や妹が戻ってきても迷惑と考える家がほとんどでした。

そもそも家族を助けるために身売りした遊女ですが、実家に帰ることはあまり実現しなかったようです。

吉原遊女の一生③ 身請け

身売り後の遊女が迎える三つ目のパターンとしては身請けがあります。

身請けとは、年季が明ける前に客が自分専用に遊女を買い取ることをいいます。

妓楼としてはまだ商品価値のある遊女を手放すことになるので、

当然に身請けには莫大な費用がかかりました。

そのため、余程の金持ちしか身請けはできませんでした。

また、身請けをしてもらうには遊女としても、

器量がよく、何度も通ってもらえるように努力を重ねる必要があったので、ほんの一握りの遊女が掴むことができない幸せでした。

遊女のランクや年季の残年数などによって、金額が変わりますが、参考にあげました。

ただし、身代金はあくまでも遊女の代金のみの金額です。

このほか、妹分の遊女など関係者や盛大な送別会なども客の負担で実施する必要がありました。

ちなみに、例にあげた山東京伝が身請けした玉の井は年季が残り1年だったことと、山東京伝が妓楼の主人と懇意にしていたため身代金が低かったようです。

まとめ

以上、吉原の遊女の一生について解説しました。

吉原は華やかで、金持ちに身請けされるイメージもありますが、

それは一部の遊女だけで、実際は病死する遊女が多くいました。

また、年季明けを迎えても、吉原しか知らない遊女が庶民の女房をつとめることは難しく、

結局場所を変えて遊女をつづけることが多いのが実態でした。

コメント