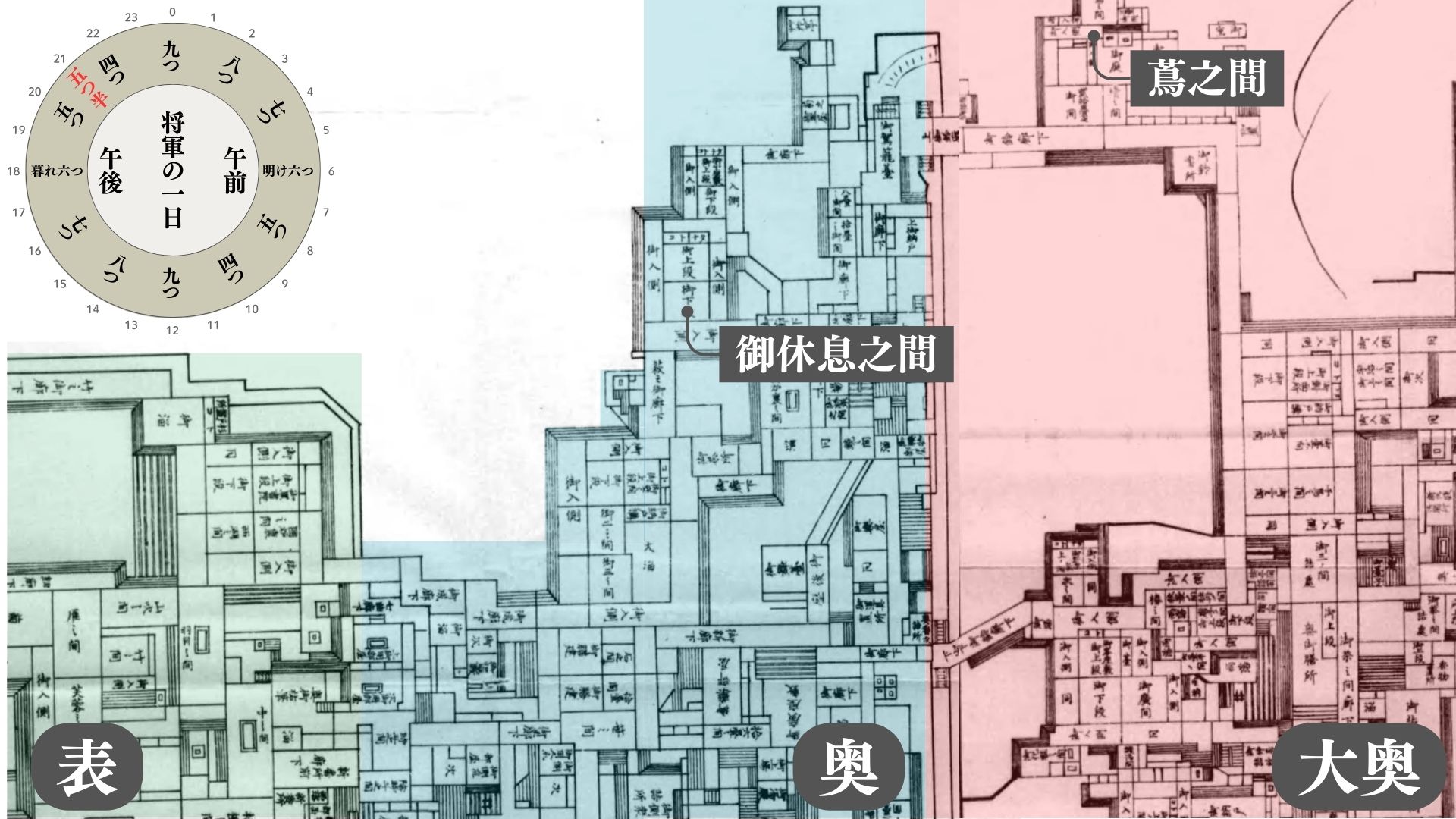

江戸時代、日本の頂点にいた徳川将軍はどのような一日を過ごしていたのでしょうか?

ドラマで描かれるのは江戸城本丸御殿の大奥にいたことくらいでその他はあまり知られていません。

この記事では将軍が江戸城本丸御殿(「表」「奥」「大奥」)のどこにいて、どこで政務を行い、どのようなプライベートな時間を過ごしたのかを解説します。

↓こちらの動画も参考にしてください↓

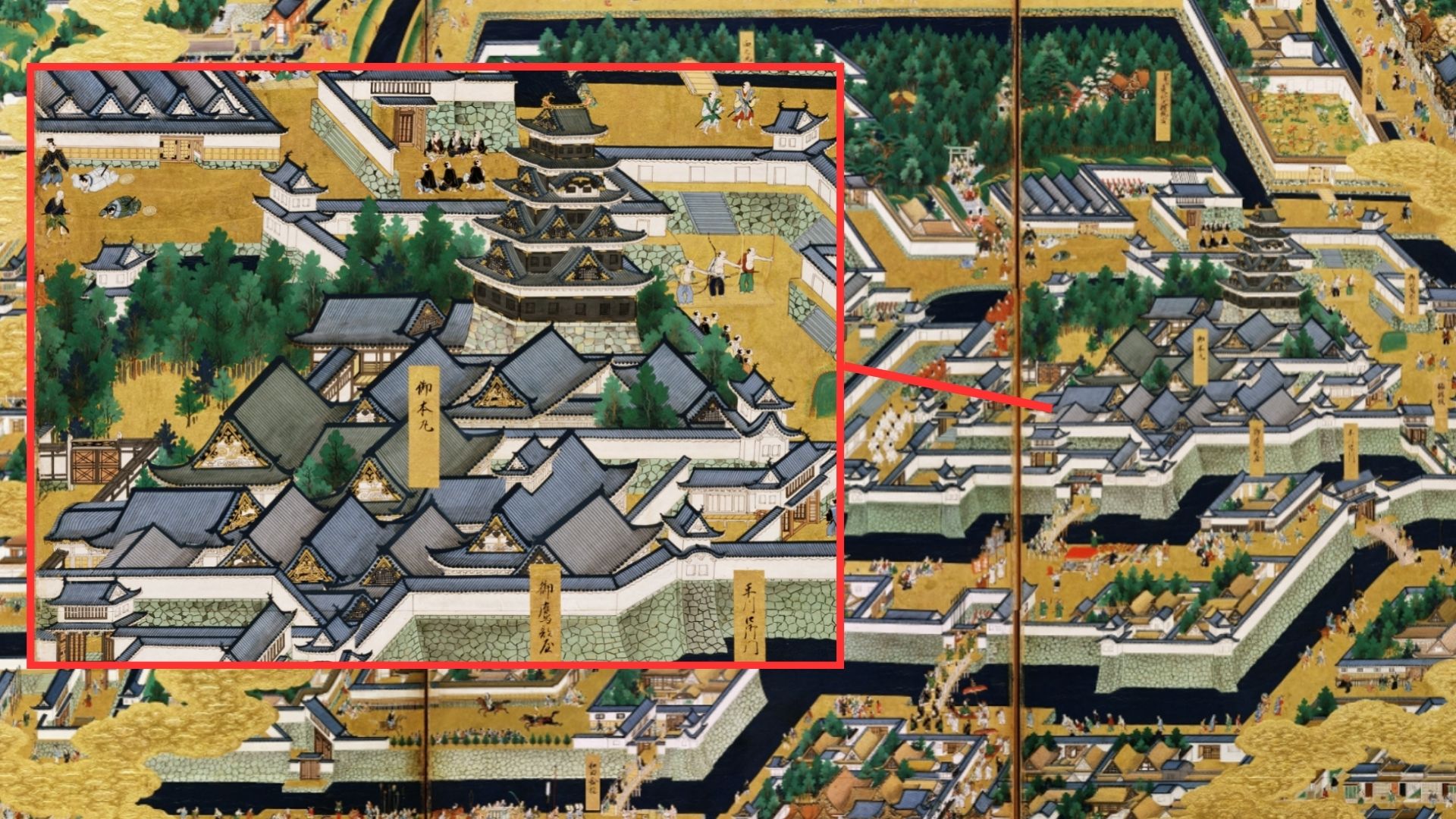

徳川将軍は江戸城のどこにいたか?

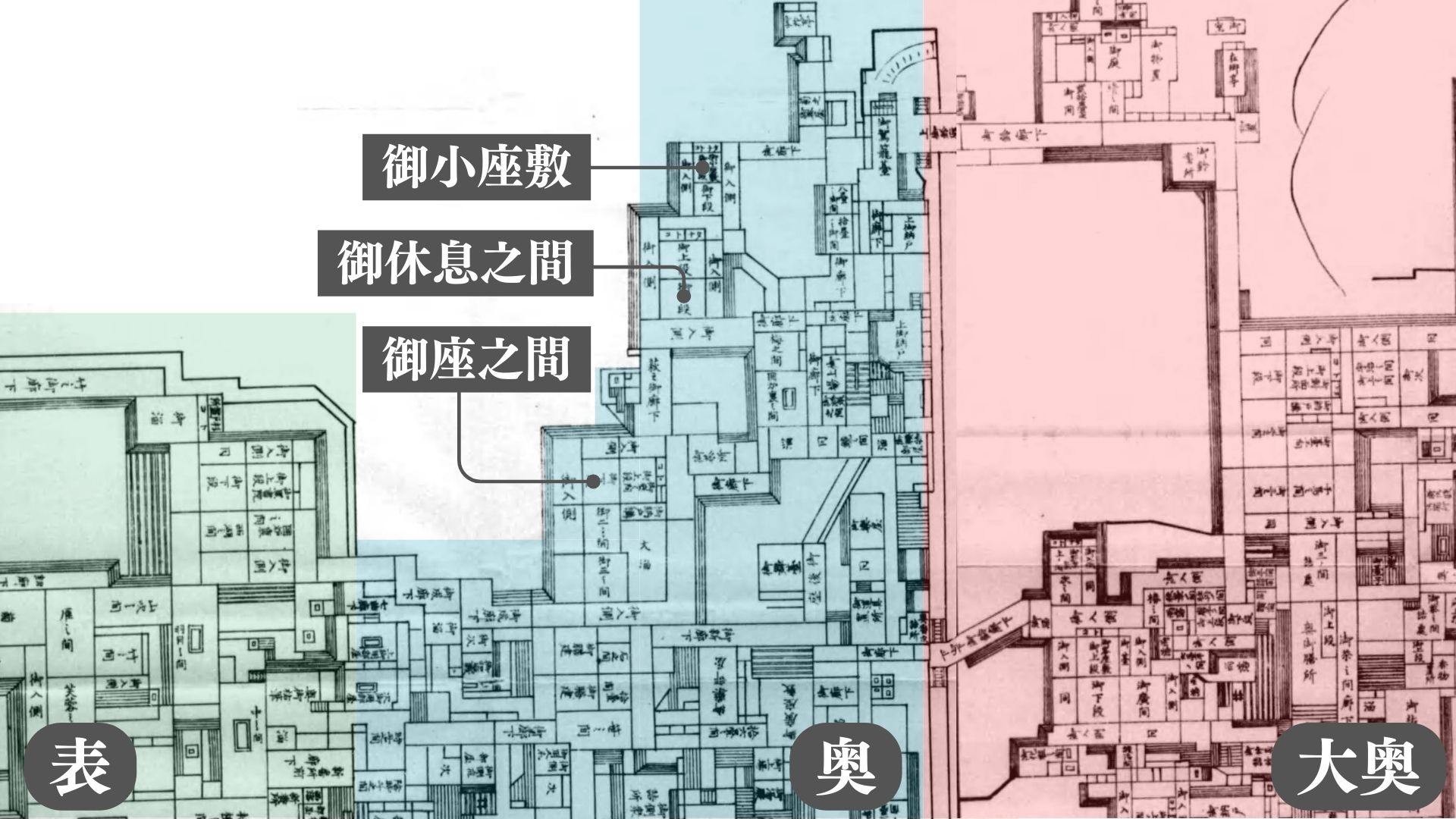

徳川将軍が生活をした場所は、江戸城の本丸にあった本丸御殿です。

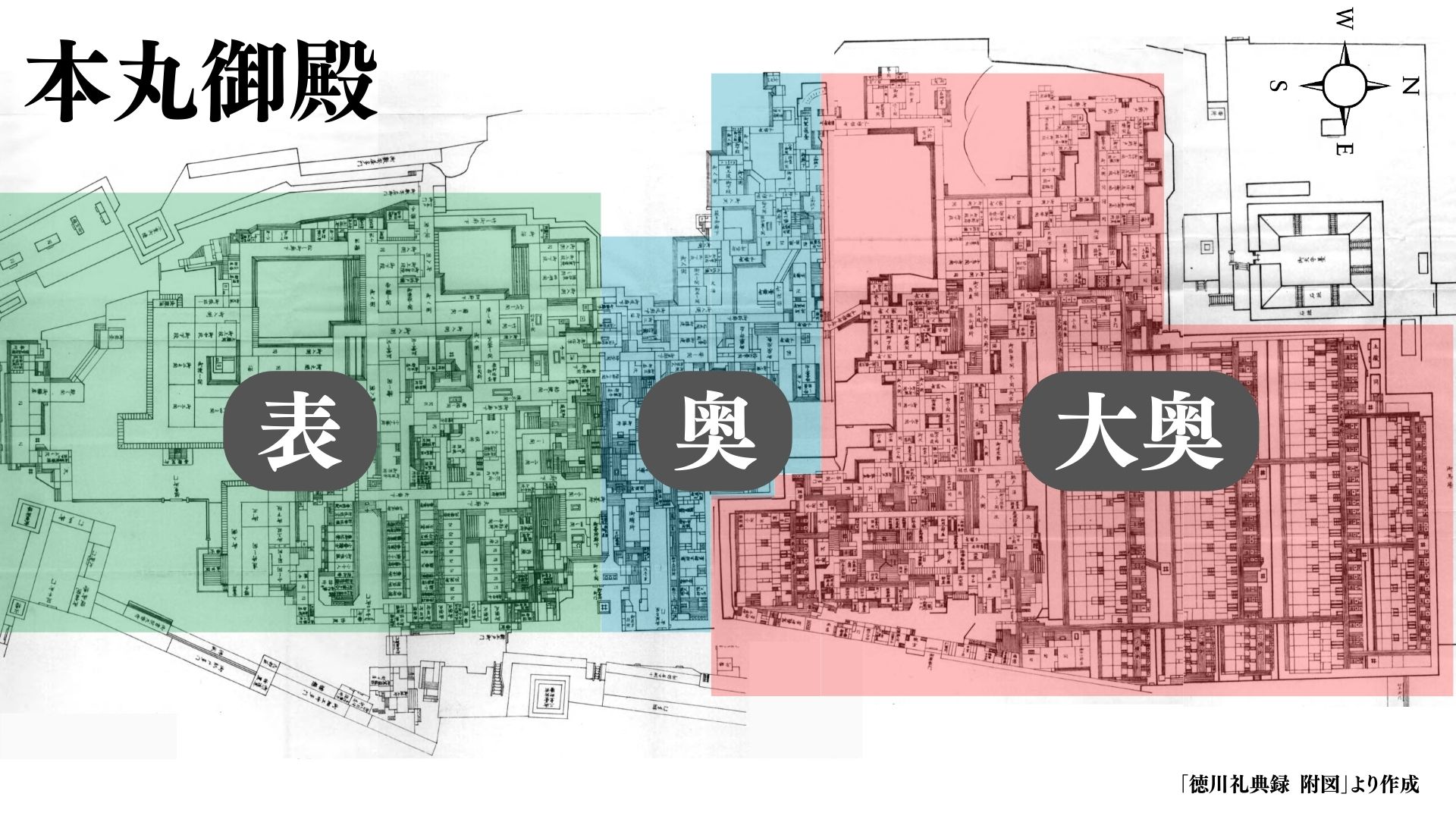

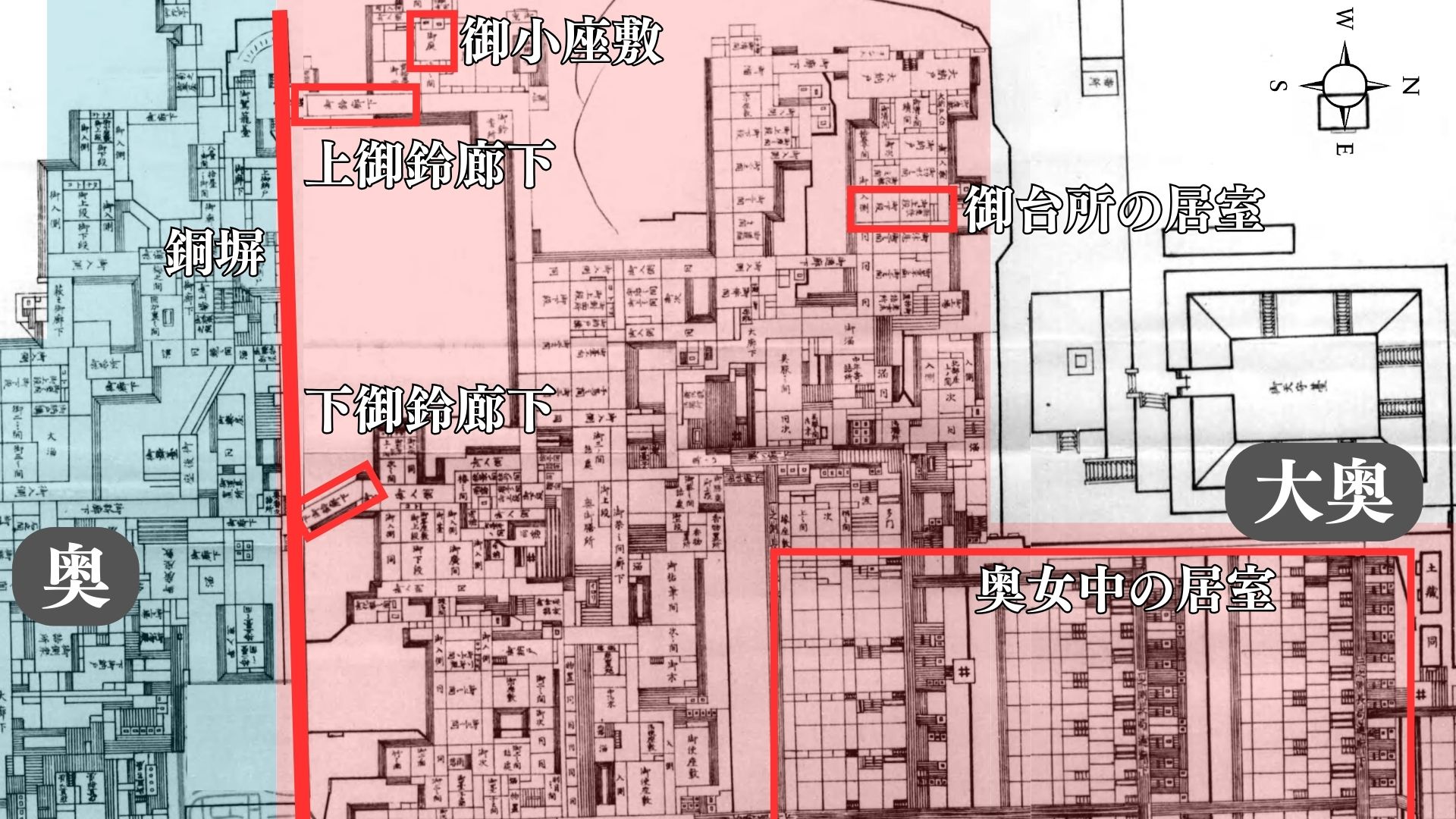

本丸御殿は11,300坪もあり、「表」「奥」「大奥」と区分されていました。

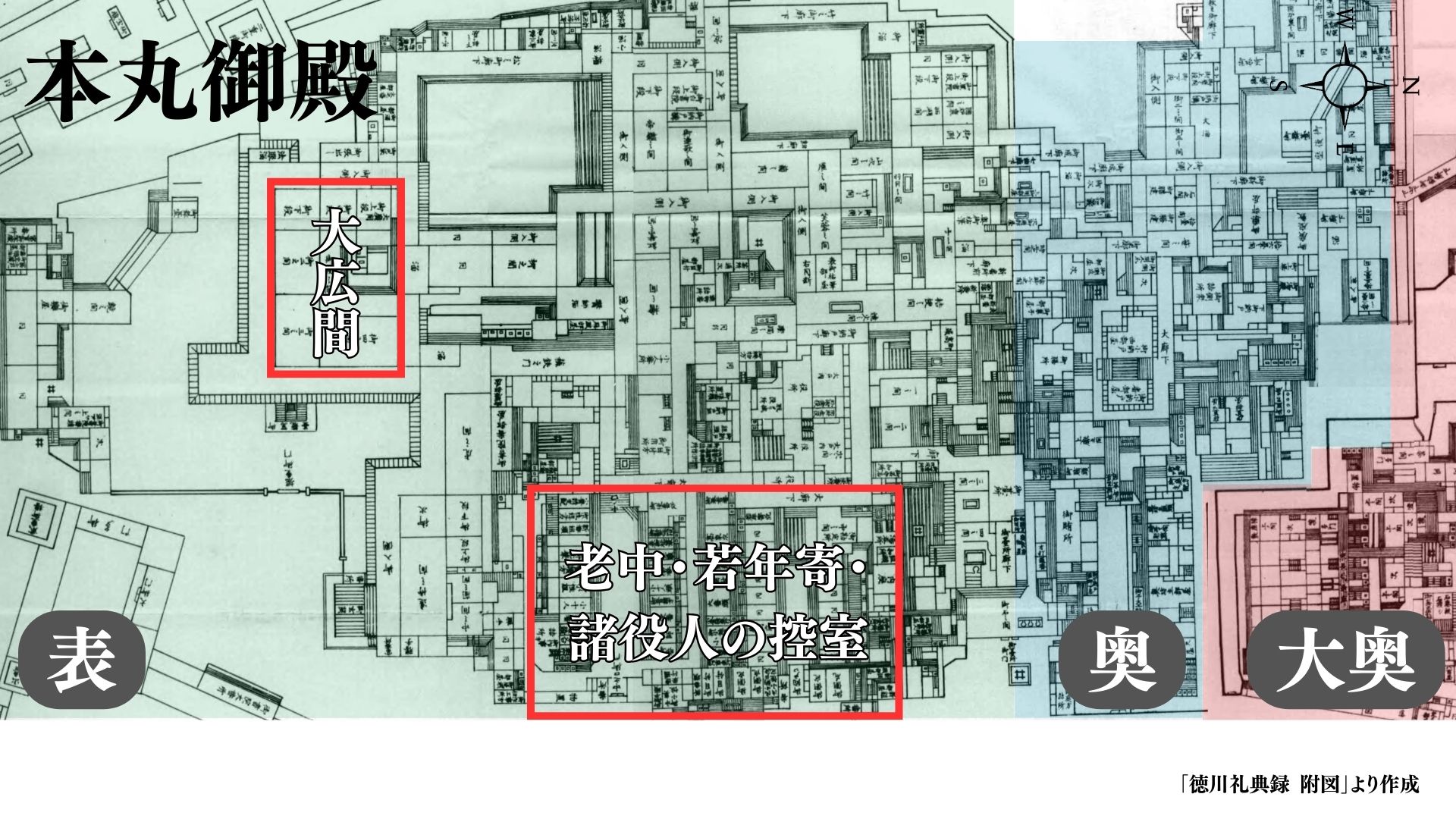

「表」は、儀式と政治の場です。

老中、若年寄、諸役人の控室や将軍との謁見に使用される、大広間などがありました。

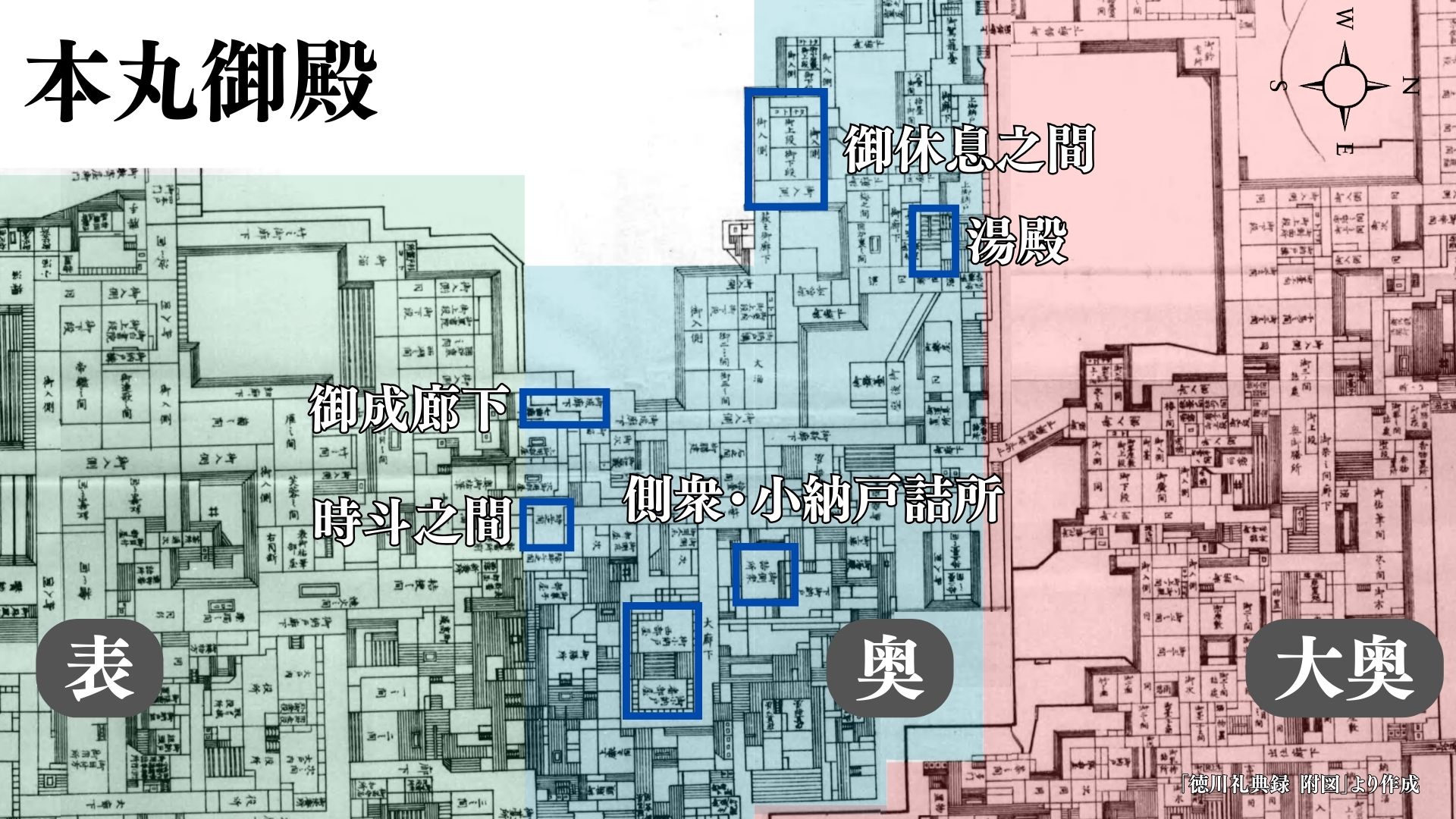

「奥」は、将軍の執務・生活空間です。

「表」との境界は御成廊下と時斗之間と呼ばれ、表の役人は基本的に奥へはハイれませんでした。

将軍の執務室や居室、寝室である御休息之間、湯殿、将軍の側近である側衆・小姓・小納戸などの詰所もありました。

「大奥」は、将軍の正室である御台所をはじめ、女性たちの生活の場でした。

そのため奥との境は銅塀で厳重に区切られ、奥と大奥は上下の御鈴廊下により繋がっていました。

将軍の寝室である御小座敷、御台所の居室、奥女中の詰所や居室などがありました。

つまり、徳川将軍は、「奥」と「大奥」で寝起きし、政治は「奥」で行い、儀式の際には「表」にいたのです。

徳川将軍の一日 午前(午前6時~午前11時)

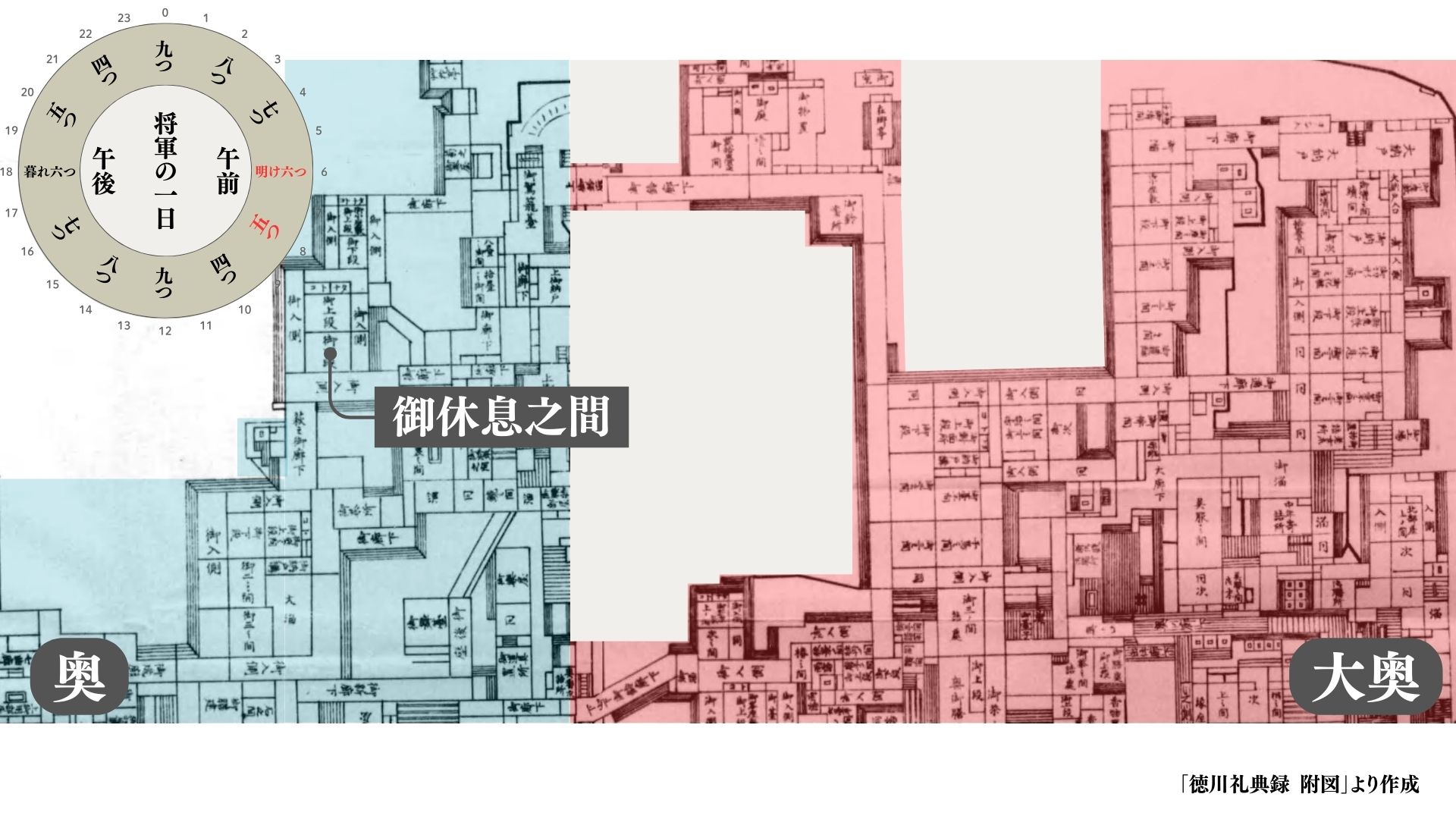

将軍の起床は明け六つ(午前6時頃)でした。

六つ時になると、小姓や小納戸が、将軍の居室・寝室である「御休息之間」の掃除を始めます。

これを「入込」といいました。

入込が始まるので、自然と目がさめることになります。

もし、将軍が起きない場合は「お目覚め申し上げます」と小姓が声をかけるので強制的に起こされました。

将軍の起床を確認すると小姓が「もう!」と大声で合図。

すると、小納戸がうがいや洗面の用意を始めます。

布団から出た将軍は、小納戸と小姓にお世話されながら、うがい、歯磨き、洗顔をすませ、トイレにいきました。

次に、小姓・小納戸から選ばれた御髪番に髪を結わせ、月代や髭をそらせました。

それが済むと、6人から10人の奥医師が診察をします。

内科は毎日、外科、眼科、鍼科などは3日に一度診察したといいます。

また、大奥に泊まった場合は、男子禁制のため、全ての世話を将軍付き奥女中が行い、将軍はいったん奥へ戻りました。

これらがおわった五つ(午前8時頃)に朝食となります。

将軍の朝食は意外に質素で、一汁二菜で、吸い物・煮物・焼き魚が付く程度でした。

毎月1日、13日、28日の3日だけは、尾頭付といって、

鯛やヒラメをつけたと言われています。

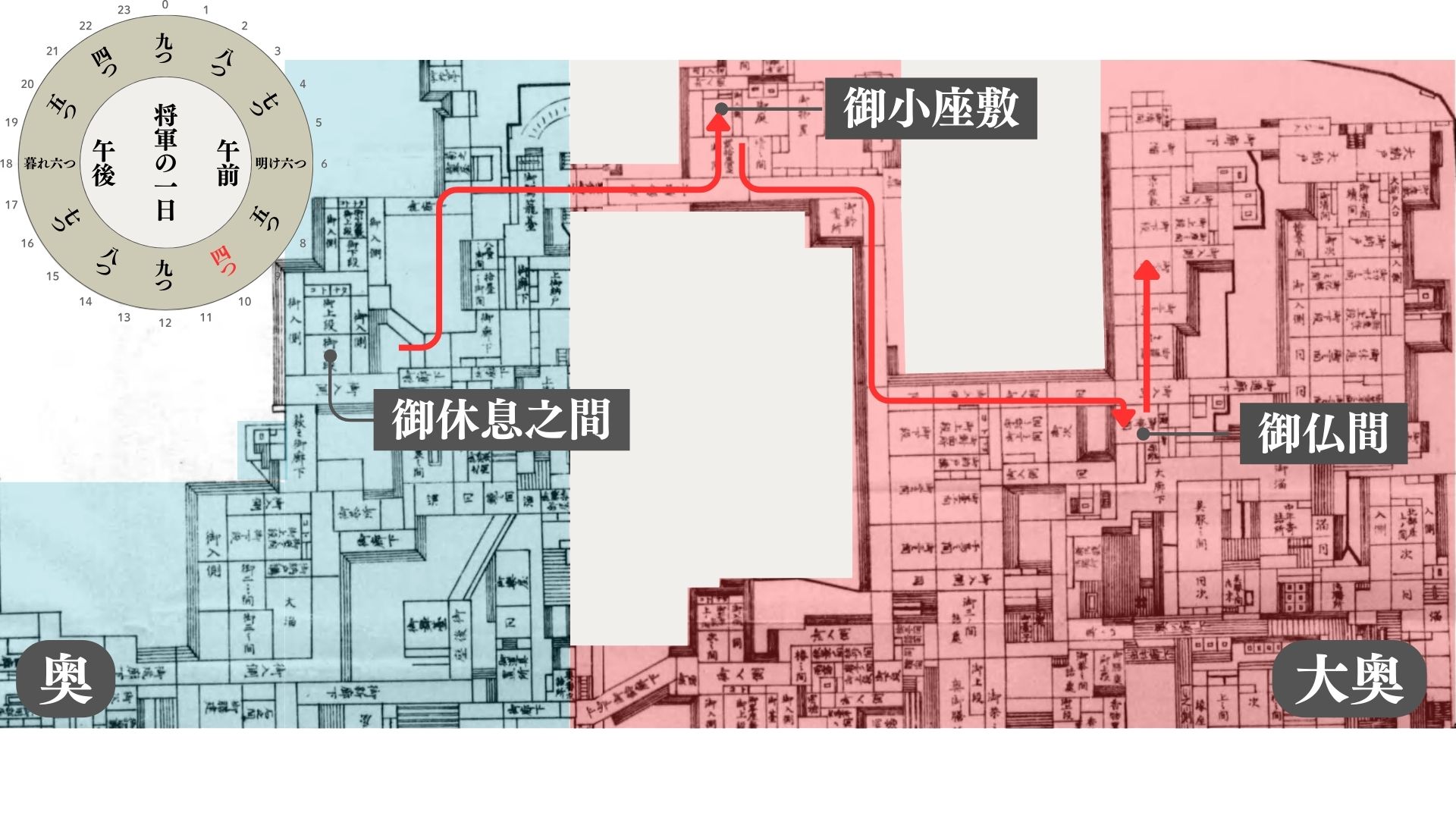

五つ半(午前9時頃)。

将軍は二刀を差した裃姿で大奥へ向かいます。

オコ座敷で身台所の挨拶を受けて、一緒に「御仏間」に入り、歴代将軍の位牌に拝礼しました。

四つ(午前10時頃)。

「御座之間」に入り、御台所ら御目見え以上の女中たちと接見します。

これを「朝の総触れ」と呼び、毎日恒例で行われました。

将軍が大奥に泊まった場合でも、一度、奥に戻り、大奥に出直して、総触れをうけました。

朝の総触れを終えた将軍は奥に戻ります。

普段着に着替え、昼食までが自由時間です。

武芸好きの将軍なら、小納戸を相手に弓槍剣術の稽古や乗馬。

学問好きの将軍なら、「御休息之間」で儒者の講釈を聞いたりして過ごしました。

徳川将軍の一日 将軍の政務

四つ半(午前11時頃)。

老中が登城するので、「御座之間」で接見。

臨時で大名と接見することもありました。

昼食は、奥の「御小座敷」でとりました。

午後から「御休息之間」の下段之間で政務をとりました。

このとき、小姓・小納戸は全員、「お人払い」となり、

表の長官・副長官の老中と若年寄。

奥の長官の御側御用取次からの伺いの書面を、1件ごとに読み聞かせ、それを将軍が決裁しました。

三役それぞれ、御用箱一杯の決裁書類があったようで、

急を要する案件については「即下がり」といって、即時決裁をして朗従に下げ渡しました。

そのため、少ない時でも2~3時間、多い時は夕方、深夜に及ぶこともあったといいます。

ただ、通常の決裁であれば、老中が江戸城から退出する9つ半(午後1時頃)からは将軍の自由時間でした。

昼八つ(午後2時頃)には、また大奥に入ります。

朝とは異なり、普段着でゆっくりくつろぎます。

徳川将軍の一日 午後(夕方5時~夜10時)

夕方七つ半(午後5時頃)。

小姓を供に風呂に向かいます。

脱衣所では小姓が衣類を脱がせ、浴室では湯殿掛の小納戸が、糠袋で体を洗いました。

浴室から出ると、手ぬぐいなどで拭いたりせず、

木綿の浴衣を10枚ほど用意して、次々に着せ替え、水分を吸い取らせます。

将軍の体が乾くと新しい衣服をきせました。

その後、夕食となります。場所は、大奥か奥のいずれかでした。

夜五つ(午後8時頃)。

普段着のまま大奥に渡り、「御座之間」で「夜の総触れ」を受けました。

朝と同じく毎日の恒例で、しばらくここで過ごし、奥に戻りました。

大奥に泊まる場合は、身台所たちの準備のため、夕方までにその旨を知らせる必要がありました。

五つ半(午後9時頃)。

奥の「御座之間」でで、小姓と雑談したり、将棋や囲碁をして過ごしたあと、就寝しました。

就寝時には小姓が「もう!」の合図を出し、小納戸が奥坊主に触れを出します。

さらに奥坊主が表の各部屋に触れて、以降は、奥には小姓以外は入れなくなりました。

将軍が大奥に泊まる場合も、御台所や奥女中を相手に、「蔦之間」で雑談や遊戯をして、奥で寝るときよりは少し夜更かしをしたようです。

まとめ

以上、徳川将軍の一日について紹介しました。

徳川将軍は、「表」「奥」「大奥」と区分された本丸御殿の中で、主に奥と大奥で過ごしていました。

朝の支度は自動的に済まされますが、大奥で「総触れ」を行うなど忙しい毎日です。

日中は政務はもちろん、学問や趣味に勤しみ、夜は小姓や奥女中たちとくつろぎながら過ごす一日でした。

コメント

(子だくさん)将軍・徳川家斉の1日

非常に興味あるので御回答または立頁して下さると本当に嬉しいです♪

(子だくさん)将軍・徳川家斉の一日(&出来れば一生)

何歳頃から何歳頃まで性交(特に子作り)したか

非常に興味あるので御回答または立頁して下さると本当に嬉しいです♪

ありがとうございます。検討してみますね。

御回答ありがとうございます!

宜しくお願いします♪