田沼意次は安永元年(1772)に老中に就任し、さまざまな政策を実行しました。

近年、その政策は江戸社会を抜本的に変革させ、先進的だったと評価が非常に高まっています。

8代将軍・吉宗の享保の改革により持ち直したものの、また悪化する幕府財政の立て直しのために実行した重要な5つの政策について解説します。

- 営業税「運上・冥加金」の導入

- 東西通貨の一本化

- 予算制度の確立

- 蝦夷地の開拓計画

- 印旛沼の開発

↓動画も参考にしてください↓

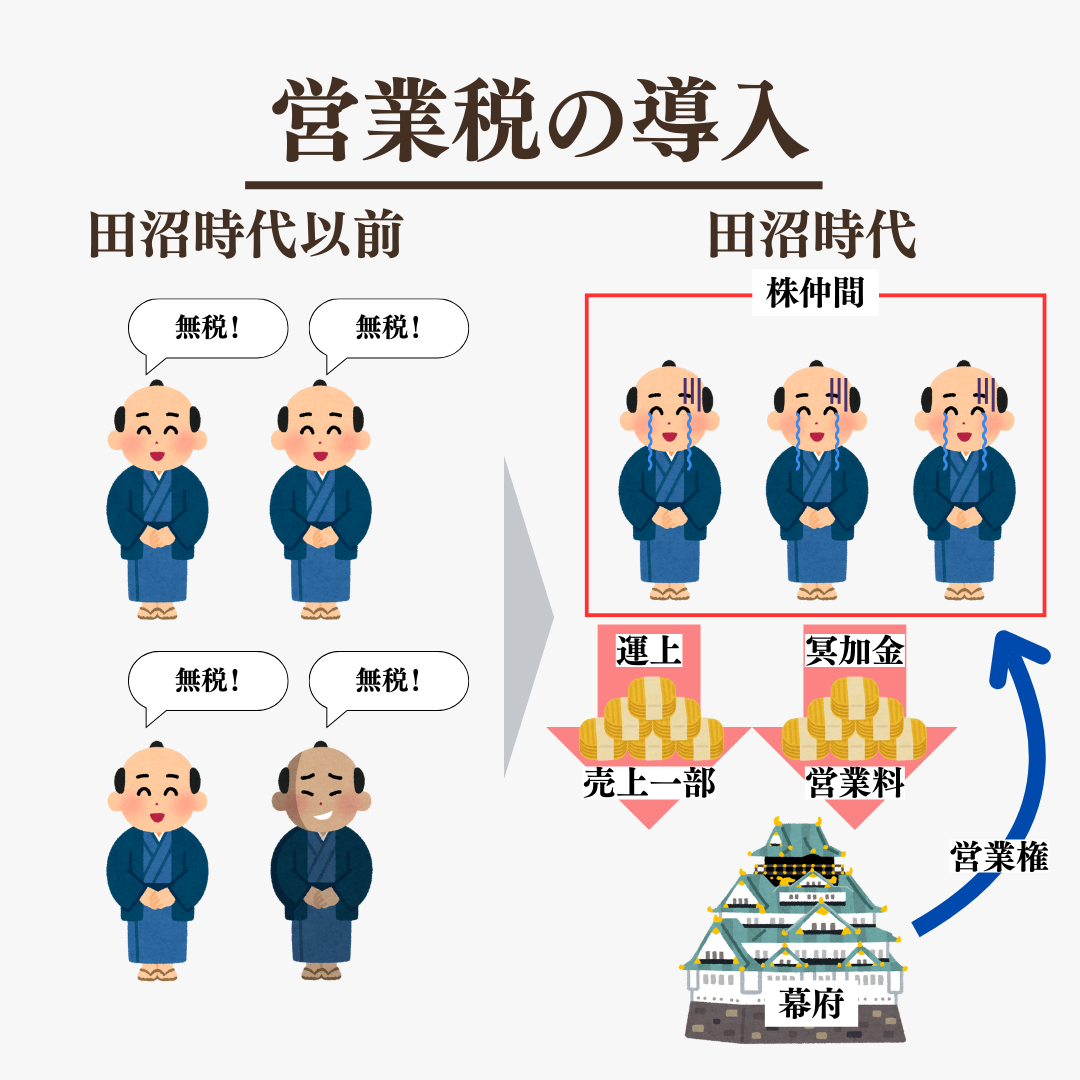

田沼意次の政策① 営業税「運上・冥加金」の導入

田沼意次が行った政策の1つ目は、「営業税」の導入です。

つまり、有名な「運上・冥加金」の導入です。

田沼意次は営業税という間接税を幕府の新しい収入源として作り出し、

江戸時代の税制を抜本的に変化させました。

田沼意次登場までの社会は農民たちの収穫に課税する「年貢」という直接税方式でした。

江戸時代のはじめは「7公3民」という高い年貢率でしたが、

江戸時代中期の元禄年間頃(1688~)になると「3公7民」にまで落ち込みます。

そのため5代将軍・綱吉の治世ではこの財政難への対応が喫緊の課題でした。

その後も解決を見ず、8代将軍・吉宗もこの課題への対応として、年貢率を引き上げようとしました。

しかし、この増税に対して天領で農民一揆が多発し、結局は5%程の改善で失敗に終わります。

こうした吉宗の失敗を、間近で見ていた田沼意次は、年貢率の引き上げではない全く別の方法を考えました。

それが営業税という「間接税」です。

元禄年間以来、経済規模が大きくなり、商品流通が全国規模に広がっていました。

ところが、江戸時代の税制は、商業には税をかけないという考え方が普通でした。

そんな時代に田沼意次は商人にも一定の税を負担させることを実行したのです。

とはいえ、個人単位での営業税の課税は難しいため、取り扱い商品ごとにグループを作らせ、グループごとに課税するという新しい方式をとったのです。(=運上)

しかし、当然商人たちは反対し、代わりに営業の独占権を求めました。

こうして「株仲間」が誕生します。

ただし、幕府はこの独占権に対して一定額を献金させています。(=冥加金)

田沼意次の政策② 東西通貨の一本化

田沼意次が行った政策の2つ目は東西通貨の一本化という「通貨政策」です。

田沼意次の時代には経済が拡大し、商品の流通は全国規模になっていました。

しかし、当時は東では金、西では銀が通貨として使われており、経済発展を妨げていました。

そこで、田沼意次は経済をより発展させるために通貨を一本化すべきと考えたのです。

そもそも、江戸時代は金・銀・銭という独立した三貨体制で、作り方や単位も異なるため、すぐには交換できないという状況でした。

(※銭は少額貨幣のため、金銀とは異なって全国共通に使用されていました)

この状態に対して、幕府は希望公定価格を設定していました。

しかし、金銀相場は絶えず変動したため、交換の制約となっていました。

また、両替商が相場を操作し、金儲けをしていることも問題でした。

そこで田沼意次は明和5年(1768)、「これは銀五匁である」(=表:「文字銀五匁」、裏:「常是」)という文字を入れた鋳造貨幣の「明和五匁銀」を鋳造しました。

実際の銀の質や量に関係なく、それを銀五匁であるとしました。

つまり、明和五匁銀12枚=金1両となり、金と銀が一本化されたのです。

しかし、両替商たちの大反発にあい、8年間でその生命がおわりました。

それでも、田沼意次は諦めることなく、安永元年(1772)「南鐐二朱判」という金の単位をもった銀貨を鋳造しました。

これにより、明和五匁銀よりさらに金貨に近づいた銀貨が誕生し、東の金と西の銀が南鐐二朱判によって統一されました。

ちなみに、教科書などでは「南鐐二朱銀」といわれますが、幕府は「南鐐二朱判」とあえていっています。

これは金の「小判」にあわせたもので、統一を目論む強い意志の表れです。

しかし、完全に一本化となる前に、田沼が失脚し、その後政権を掌握した松平定信によって潰されてしまいました。

日本が通貨統一を果たすのは、「円」が誕生する100年程あとの明治4年(1871)のでことです。

田沼意次の政策③ 予算制度の確立

田沼意次が行った政策の3つ目は幕府の行政制度の中に「予算制度」を確立したことです。

江戸幕府成立当初は、莫大な資産があったため「予算」のように細かいことを考える必要はありませんでした。

しかし、明暦の大火(1657)以降は江戸の復興工事が始まり、困窮した旗本や大名への支援が重なったため、財政が悪化。

そのため、超非常時の備金にまで手を付けてしまいます。

8代将軍吉宗の倹約政策と新田開発政策などで幕府財政はなんとか黒字に転換しましたが、田沼意次の時代には財政はまた悪化しました。

そこで、田沼意次は前もって支出の額を定めておくべきだと考えたのです。

田沼意次は、たとえば江戸町奉行に〇〇両というようにポストごとの予算を決めました。

例えば、寛延3年(1750)と明和8年(1771)の予算は次の通りです。

民政部門の予算が据え置きの一方で、将軍・奥向きの予算が大幅に削られています。

田沼意次の政策④ 蝦夷地の開拓計画

田沼意次が行った政策の4つ目は、「蝦夷地の開拓計画」です。

松前藩の実質支配になっていた蝦夷地が有力な資源であるという報告があり、幕府自ら掌握しようという計画です。

もともと蝦夷地は、徳川家康が松前藩に任せることを許可していました。

認可文書(黒印状)によると、蝦夷地にいるアイヌの人々はどこの支配も受けず、日本のどこに往来しても問題ないとされました。

一方で、日本人が蝦夷地に渡って、アイヌの人々と接触する時は松前藩の許可が必要と決められています。

しかし、時代とともにアイヌの人々は実質的に松前藩の支配を受けるようになり、

田沼時代には蝦夷地=松前藩領と考えられるようになっていました。

また、アイヌの人々はシベリア、樺太、千島等にまで行って外国と自由に交易していたため、蝦夷地に渡った日本の商人たちもアイヌを通して外国と交通するようになっていきました。

このような情勢の天明4年(1784)5月16日、勘定奉行・松本秀持の手によって2通の書類が田沼意次に提出されました。

①蝦夷地調査の伺書

題:「赤蝦夷の儀に付申上候書付」

②土山宗次郎孝之の「17か条の上申書」

題:「松前幷蝦夷地の儀に付及承候趣申上候書付」

この①の書類に、添えられたのが工藤平助による有名な『赤蝦夷風説考』でした。

書類にはそれぞれ次のように記載されていました。

つまり、蝦夷地ではロシアという大国が貿易を申し込んできており、その収益は莫大なものと見込まれる。

一方で、幕府が許可しなければ、松前藩と一部の商人の利益となるばかりで、国家の利益となることはないため、幕府が直接掌握するのが最善策であるということが松本秀持の主張でした。

これを受け、田沼意次は天明4年(1784)10月、蝦夷地に対して幕府の正式な調査をおこなうことを決定します。

天明5年(1785)4月29日、調査員は3隊に分かれ、松前を出発します。

①東蝦夷調査隊(幕府御普請役:山口鉄五郎、青嶋俊蔵など約20名)

②西蝦夷調査隊(幕府御普請役:庵原弥六など約10名)

⇒幕府御普請役の佐藤玄六郎など3名が後追いで出発

③本隊(松前に置かれた。幕府御普請役:皆川沖右衛門など)

①東蝦夷調査隊は、松前を出発して北海道の海岸を東に進み、厚岸・霧多布まで行きます。

そこから国後島に渡りますが、秋が深くなったため、それ以降の調査は翌年としました。

②西蝦夷調査隊は、北海道西岸を北に進んで宗谷から樺太に渡りますが、やはり海岸伝いに90里ほど行った時点で物資の補給に困ったため、宗谷まで引き返します。

ここで、庵原弥六以下を越冬隊に残して、佐藤玄六郎はオホーツク海岸から知床、納沙布を回って厚岸に出て、東蝦夷調査隊のコースで松前に戻りました。

天明6年(1786)2月26日、調査隊はこの結果を田沼意次に『蝦夷地之儀ニ付申上候書付』で報告し、

より大がかりな調査隊を出そうと「蝦夷地大開発計画」を提出しました。

調査の結果、2点が判明したためです。

①日本と赤蝦夷の境界がはっきりし、蝦夷地の地理・交易の場を把握

②蝦夷地が豊かな土地と判明

・蝦夷地の面積は約11,664,000町歩

・10分の1が耕地にできるとして、1,166,400町歩

・内地の収穫量の半分であると仮定して、約583万石の耕地となる

⇒試算は当時の天領(幕府の直轄地)の400万石~450万石を優に超える

幕府にとって非常に重要で、魅力的な報告だったため、この計画を実行すべく、

アイヌの人々に農具や種子を与えて農民化させ、それでも人員が不足する場合は、内地から人を送り込むという具体的な開拓方法まで計画されました。

しかし、一方の蝦夷地では越冬隊の庵原弥六ら5人が命を落とし、

さらに、半年後の天明6年(1786)8月には田沼意次が失脚し、蝦夷地の調査と開発は中止に終わってしまいました。

蝦夷地の開拓は、約100年後、明治政府が最初の仕事として北海道の開拓に着手するまで待つことになります。

田沼意次の政策⑤ 印旛沼の開発

田沼意次が行った政策の5つ目は、下総国の印旛沼の開発です。

これは新たな収入源確保のため、新田を増やそうという計画です。

そもそも新田開発は8代将軍吉宗が享保の改革で進め、面積にして約30,300町歩、石高にして約97,400石という成果をあげました。

実は印旛沼についても、吉宗がすでに手をつけていました。

この沼が利根川に接する部分を締め切って水の流入を止め、沼の西側に位置する現在の千葉県八千代市平戸あたりから千葉市花見川区あたりまで、堀割(水路)を造って水を江戸湾に落とし、沼地を干拓新田に変えようという計画でした。

見積もられた開発面積は3,900町歩におよびます。

しかし、思いのほか難工事だったため、挫折して終了していました。

田沼意次の印旛沼開発は、この吉宗時代の事業を引き継いだものです。

安永9年(1780)、幕府代官の宮村孫左衛門高豊により印旛沼開発計画が提出されました。

宮村高豊は地元の名主2名(惣深新田の平左衛門と島田村の治郎兵衛)に指示をして、計画書(『印旛沼新堀割御普請目論見帳』)を作成させました。

それによると、約60,660両の資金と2,426,425人の人足で計画されています。

さらに、大坂の天王寺屋藤八郎と江戸浅草の長谷川新五郎の2人を出資者とし、名主を地元世話人とし、出来上がった新田の8割を出資者、2割を地元世話人が受け取るという前提で、あらたに計画書(『普請目論見帳』)が作成されました。

そして、天明2年(1782)7月に実施が決定され、工事が開始されます。

工事は順調に進み、全工程の3分の2ほどが終わったのですが、

天明6年(1786)7月に大洪水が発生。

不幸なことに、これにより工事が振りだしに戻り、文字通り水泡に帰すことになりました。

そして、翌月には田沼意次が失脚し、同時に印旛沼の開発工事も中止という結果に終わりました。

まとめ

以上、田沼意次の重要な5つの政策について解説しました。

- 営業税「運上・冥加金」の導入

- 東西通貨の一本化

- 予算制度の確立

- 蝦夷地の開拓計画

- 印旛沼の開発

従来の制度にとらわれずに、商人に対して営業税という間接税を課し、全国規模の経済に合わせて東西の通貨を一本化しようとしました。

また、江戸幕府初期には必要のなかった予算制度を確立して収入増加だけでなく、支出を管理しました。

そして、新たな収入源として蝦夷地の開拓や印旛沼の開拓を実行しましたが、道半ばで失脚し、中断の憂き目を見ました。

いずれの中断された政策も明治以降に実現され、田沼意次の先進性がうかがえる政策です。

コメント