「吾輩は猫である。名前はまだ無い。」

近代日本の文豪・夏目漱石の『吾輩は猫である』の書き出しです。

誰もが知る漱石ですが、その祖先は戦国時代、徳川家康に仕えていた

夏目吉信でした。

吉信は三河一向一揆では主君・家康に反旗を翻しますが、許されます。

最期は家康の身代わりとして武田信玄との戦いである三方ヶ原の戦いで死去します。

『どうする家康』でも甲本雅裕さんが演じていますね。

夏目広次 | 登場人物 | 大河ドラマ「どうする家康」 – NHK

この記事では、夏目吉信が三河一向一揆でどのように戦ったのか。三方ヶ原の戦いでの忠死の様子を解説していきます!

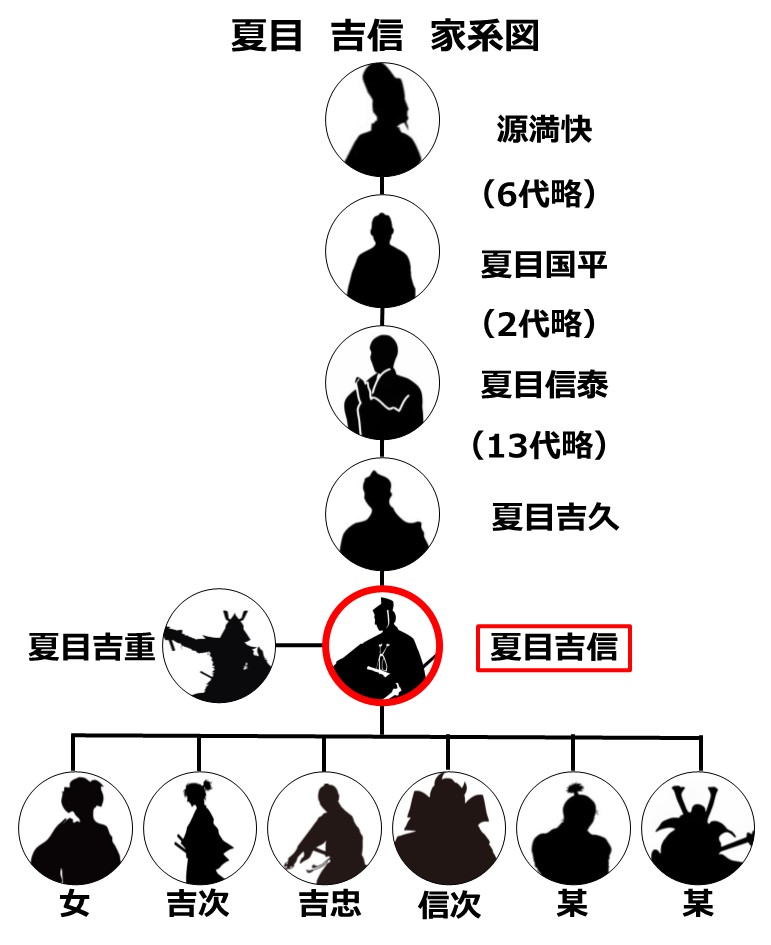

夏目吉信のルーツ~源頼朝にも仕えた夏目氏~

夏目吉信は、三河国幡豆郡に生まれます。(広次とも言われるが、吉信で統一)

通称は次郎左衛門

六栗(愛知県幸田町)の国人領主でした。

夏目氏は元々三河国に在住していなかったため、

この章では、『寛政重修諸家譜』を参考に系譜を紹介します。

夏目氏の始祖は、平安時代・源満快まで遡る由緒ある家系です。

満快の7代孫の国忠は鎌倉幕府初代将軍・源頼朝に仕え、

奥州藤原氏四代目・泰衡の追討に参加。

(源義経を長く匿ったとして、追討を受けました。)

軍功の褒美として信濃国伊奈郡夏目村の地頭職となります。

その子、国平が夏目と称し、始祖となります。

夏目氏が三河国へ移住したのは、

国平の曾孫・信泰でした。

さらに14代後となる人物が吉信の父である夏目吉久です。

吉久は、家康の祖父・清康の代から松平家に仕えていたと伝わります。

以上、夏目氏の系譜になります。

由緒正しい家系のため、吉信のプライドも高かったかもしれませんね。

三河一向一揆で主君・徳川家康に反旗を翻した夏目吉信

吉信は六栗の領主として、永禄4年(1561年)の長沢城攻めをはじめ、家康に従い活躍します。

しかし、永禄6年(1563年)の家康家臣団の大分裂・三河一向一揆では一転して反家康側として戦いに参加。

本章ではどのように戦ったのか紹介します。

三河一向一揆の詳しい解説はこちらの記事を参考にしてください。

家康に反旗

永禄6年(1563年)6月頃から12月にかけて、反家康体制としての三河一向一揆が成立します。

吉信がいつ頃から反家康の立場を鮮明にしたのかは、わかっていません。

その理由もはっきりとしていませんが、吉信は非門徒のため、政治判断として反家康の立場をとったと思われます。例としては以下が考えられます。

理由①:国衆として自立を図っていた

理由②:今川氏の勢力が強い東三河に近く、家康の反今川政策に反発

また、反旗した場所も2説あります。

①六栗城(『三河物語』はこちら)

②野場城

先ほどの三河一向一揆の詳細記事では①六栗城を紹介しましたが、今回は②野場城を紹介します。

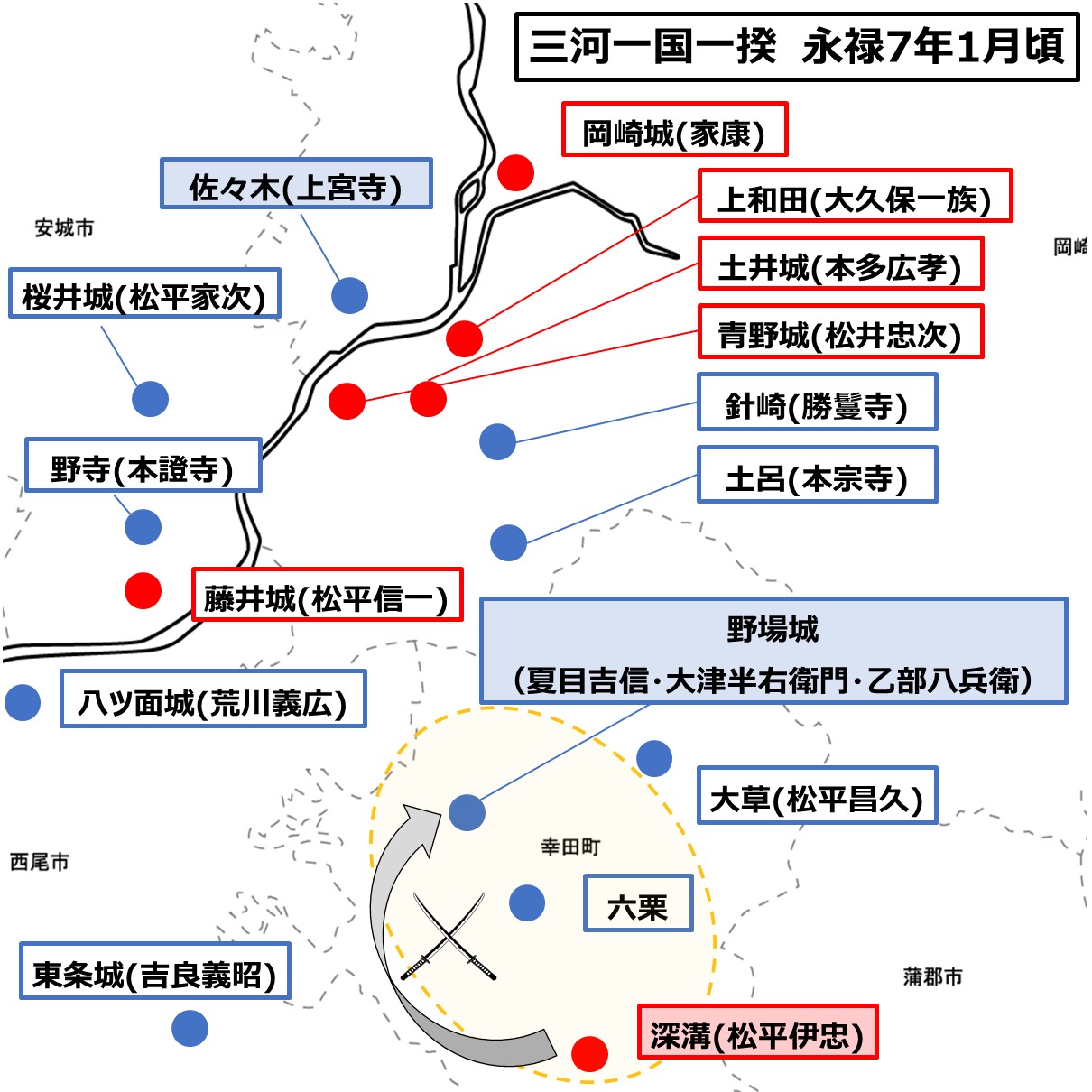

↓野場城周辺

深溝松平家・伊忠との戦い

永禄7年(1564年)1~2月初旬、吉信は、反家康として、野場城に立て籠り、近隣を支配していきます。

構図は以下の通り。

【反家康】

・夏目吉信

・大津半右衛門

・乙部八兵衛

【家康軍】

・深溝松平家3代目当主・松平伊忠

松平伊忠は、野場城を攻めるも吉信達の守りが固く、城を落とすことができませんでした。

しかし!なんと乙部八兵衛が伊忠に内通。

伊忠軍が流入し、野場城が陥落することを悟った吉信は落ち延びようとしますが、遂には捕らえられてしまいました。

ちなみに大津半右衛門は無事落ち延び、針崎の勝鬘寺へ加わりました。

松平伊忠の与力となる

捕らえられた吉信は乙部八兵衛の嘆願により、一命を取り留めました。

乙部曰く、

某かねて夏目と交り深し。このたび同じく賊徒(反家康・一揆方のこと)にくみせしも、この故なり。しかれども其塁(城)の保ちがたからんことをはかりしり、夏目が命を助けむとてこそ降りたれ。願わくば、このたびの功に申かえても、かれを助け給わるべし

とのこと。

城を守り切ることが難しいと判断した乙部は、吉信の命を助けるために内通したと言います。今回の軍功に変えても吉信を助けてほしいとまで言います。

伊忠は、乙部の心意気に関心し、家康へ助命嘆願します。

結果、二人とも伊忠の与力とされました。

ちなみに、『三河物語』では家康が吉信を許すように命じ、伊忠が渋々受け入れています。

真逆で面白いですね。

三方ヶ原の戦いで徳川家康の身代わりとなった忠臣・夏目吉信

伊忠の与力となった吉信ですが、2年程経った頃。

忠義・武略の士であり、御家人にするべきだと伊忠が家康へ嘆願し、帰参が叶いました。

元亀3年(1573年)、吉信の運命を決する三方ヶ原の戦いが始まります。

武田信玄の西上

元亀3年(1573年)10月3日、甲斐国の武田信玄が本軍を率いて甲府を出発します。

目指したのは京の都。当時、信長包囲網(反信長同盟)

京までの道の途中にいる遠江・三河国の徳川家康との衝突は不可避でした。

11月末になると、信長は家康に援軍を送り、連合軍は約1万人になります。

信長援軍:佐久間信盛・滝川一益・平手汎秀ら3,000人

ですが、12月22日、居城浜松の北、三方ヶ原で約2万7千人の武田軍を背後から襲いますが、

反撃にあい、敗退します。

わずか2時間で死者1,180名を出す、家康一生で最大の敗北となりました。

↓三方ヶ原の戦いの場所。家康の居城・浜松城から約10km(車で約20分程)

窮地に駆け付け、家康を説得

この三方ヶ原の戦いで、吉信は浜松城の留守を命じられていました。

合戦が始まり、櫓から味方の不利を見ると、すぐに戦場に向かいます。

戦場に到着すると、家康は「討ち死する!」と騒いでおり、吉信は説得を続けたと伝わります。

吉信:敵兵は多く、競い合って勢い良く進み、味方は足並みが悪い。早く浜松城に戻って時を待ちましょう。

家康:今、勝負を決せず退けば、敵の勢いが増すことは間違いない。退いても何の利益もない。ただ敵軍に討ち入って死ぬしかない!

と、家康は馬を駆けていこうとするので、

吉信は馬から飛び降りて必死で手綱をつかみ制しようとします。

吉信:家康様が生き続けてくだされば、再起をはかることもできます。何卒帰城して頂き、長く栄えゆく運を開いて頂きたい…。

家康:もし退却したとしても、敵兵に追われると逃げきることは不可能だ。潔く討ち死する!

吉信:敵兵がきても、私がココに留まって防戦し、家康様に代わって討ち死致します。

と、家康が中々説得に応じないので、無理やり家康の馬を浜松城の方向に向けて刀の棟で3頭を鞭打って走らせました。

家康の身代わりとして死去

浜松城へ向かう馬を見て、大軍が追撃をはじめます。

家康を逃がすために防戦する吉信の元にはわずかに25~26騎のみ。

この少人数で、声高に「徳川家康はここぞ!」と叫び、武田の大軍へ突っ込みます。

家康が死んだと思えば武田軍の追撃も止まるので、家康の「御名」を叫んだのでしょう。まさに身代わりですね。

吉信は十文字の槍をもって力戦し、敵兵2人を突き殺したものの、遂には討ち死してしまいました。

享年55歳でした。

まとめ

以上、夏目吉信の生涯を紹介しました。

一度は家康に反旗を翻すも、帰参を許された後は、必死に家康を説得し、身代わりとなって死亡しました。

徳川家随一の忠臣です。

家康の感謝は大きく、吉信の死を憐み、三河国額田郡山中法蔵寺に石碑を建てさせました。

また、吉信の4男・吉忠に対しては、伊豆国・韮山城1万石を与えました。

実際には吉忠は直前に病死してしまいますが、家康の吉信への感謝は計り知れなかったことがわかるエピソードです。

コメント