「三河一向一揆」をご存じでしょうか?

「三方ヶ原の戦い」「伊賀越え」に並ぶ

徳川家康の人生三大危機の一つです。

若き家康最大のピンチでした。

実はこの一向一揆は、一般にイメージする宗教対立ではありません!

家康家臣が反家康同盟を結成し、守護不入の利権を守りたい一向宗が結託。徳川家が真っ二つに分かれる内乱へと発展していきます。

この記事では、どういう事件だったのか?また、なぜ多くの家臣が家康に反旗を翻したのか?地図を利用しながら解説します!

徳川家康の三大危機の一つ 三河一向一揆とは?どんな一揆だったか?

一般的な説明では、以下の通りになります。

”永禄6年(1563年)~翌年にかけて三河本願寺教団(一向宗)と戦い、家康が鎮圧した事件”

すなわち、門徒・民衆(宗教) VS 家康 の宗教対立です。

しかし、実は三河一向一揆は単純な2派閥の戦いではありません。

【三河一向一揆のざっくりの流れ】

①反家康同盟結成(親今川派)…家康が今川氏から独立への反対派閥

②今川氏との戦いが続く…兵糧が必要→裕福な商人・寺から徴収・借りる→寺怒る

③寺(一向宗)と反家康同盟が手を結ぶ…在地の侍も反家康同盟に

⇒家臣団を二分した大事件に発展

④家康勝利

⇒三河国では一向宗は禁止になる

すなわち

親今川派+寺(一向宗) VS 家康(独立派)です

今川氏からの独立による反対勢力に守護不入の利権を守りたい寺(一向宗)が加わった争いでした。

(※詳細は後述、「原因は今川氏との戦争のため」で解説します)

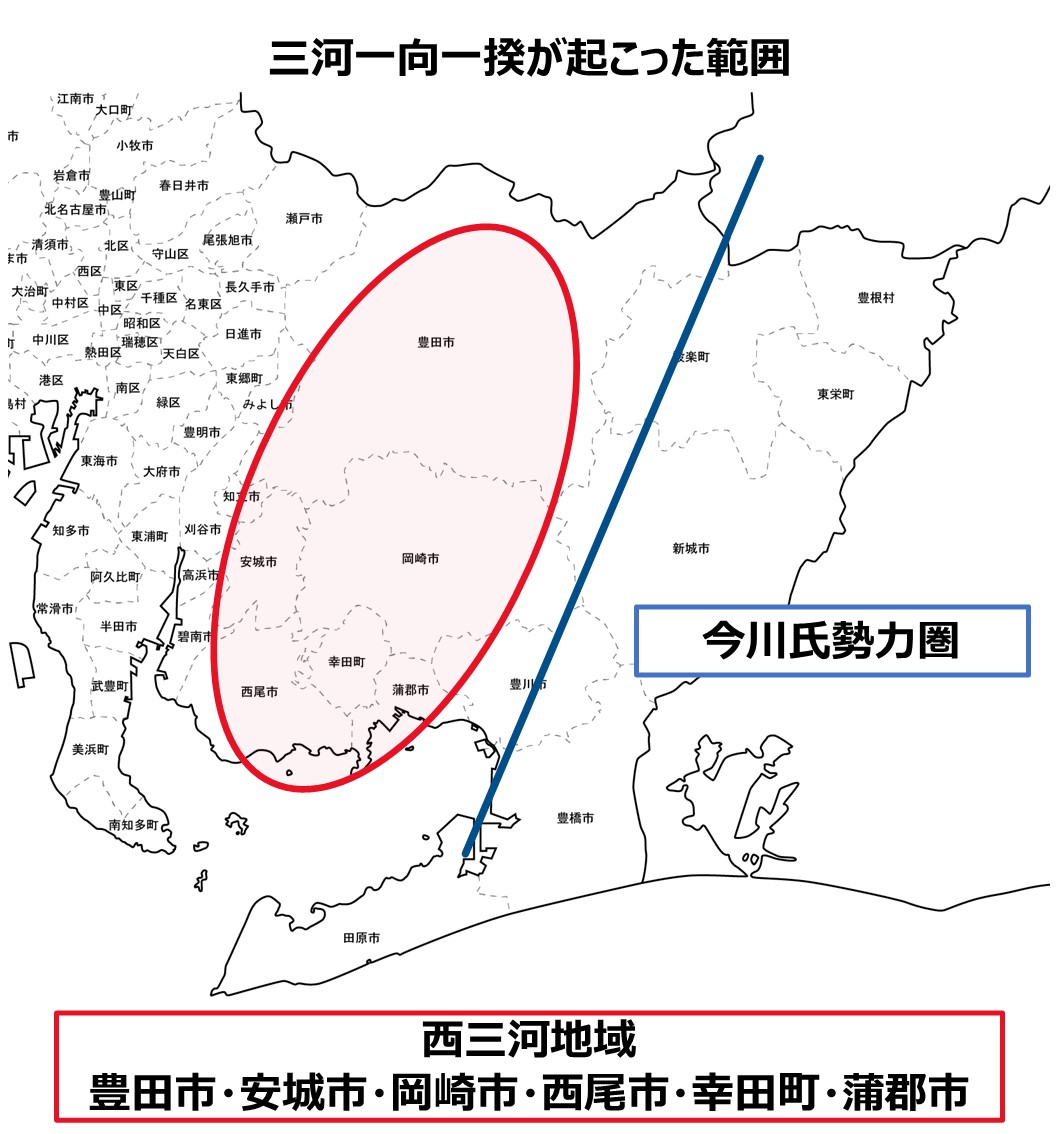

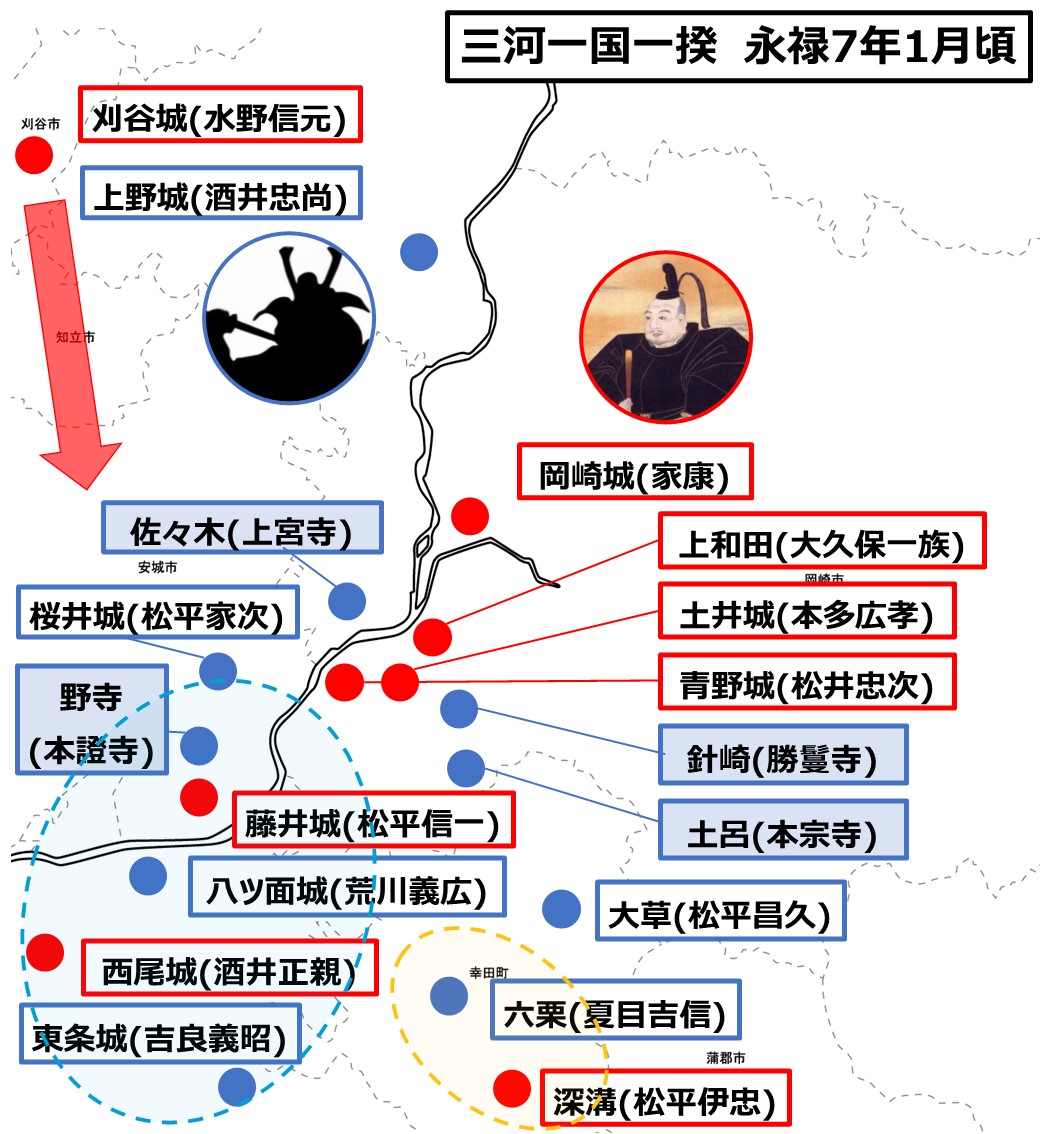

どこで起こったか?

三河一向一揆が勃発したのは、当時家康が領有していた地域。

現在の愛知県・西三河地方でした。

・北 :豊田市(トヨタ自動車本社がある)

・中心:岡崎市(家康の岡崎城)

・南 :西尾市(抹茶やウナギが有名)・蒲郡市(みかんが有名)

といった地域です。

永禄4年(1561年)に今川氏より独立してから順調に西三河を手中に収めていた家康。

しかし、その領地内で一揆が勃発します。

三河一向一揆の推移

ここからは、具体的に三河一向一揆がどのような争いになっていくのか時系列で解説していきます。

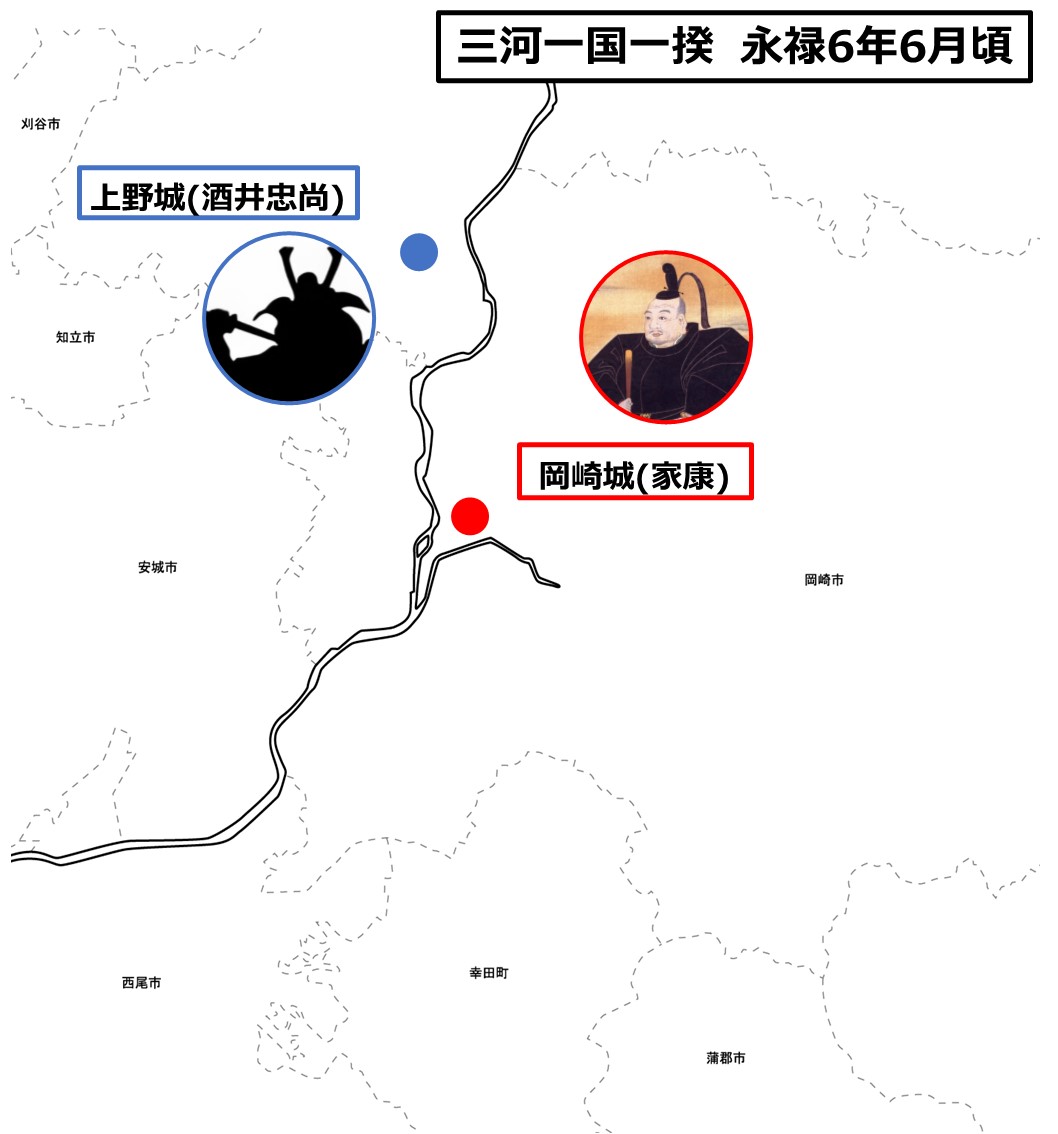

永禄6年(1563年)6月頃:重臣・酒井将監忠尚の離反

徳川家康は今川氏から独立し、順調に成長を続けました。

そこで、織田信長との同盟、東三河の平定と反今川氏の動きを強化していきます。

【独立派(反今川派)の動きのトピックス】

・永禄6年(1563年)3月2日、嫡男・信康と信長の娘・徳姫の婚約成立

・同年、深溝松平家忠をはじめ、三河平定のため諸将の移動を積極的に実施

・同年7月6日、今川義元の「元」を捨て、「家康」と改名

この動きにストップをかけたのが、上野城主・酒井将監忠尚でした。

【酒井将監忠尚のプロフィール】

①徳川四天王・酒井忠次の叔父

②「ご主君様か将監様か」と言われる威勢を誇る

③上野城主(豊田市)

④徳川四天王・榊原康政が小姓として仕えた

永禄6年(1563年)6 月、松平三蔵忠就宛てに上野城への砦を家康は命令しています。

すなわち、既に対立関係になっていたようです。

対立の明確な理由は定かではありませんが、家康の急激な路線変更に反対したと思われます。

また『武徳編年集成』や『朝野旧聞裒藁』には”密かに今川氏真に属し、一向宗門徒を使って家康に背いた”という記事が見られます。

親今川派であったため、家康に背いたのでしょう。

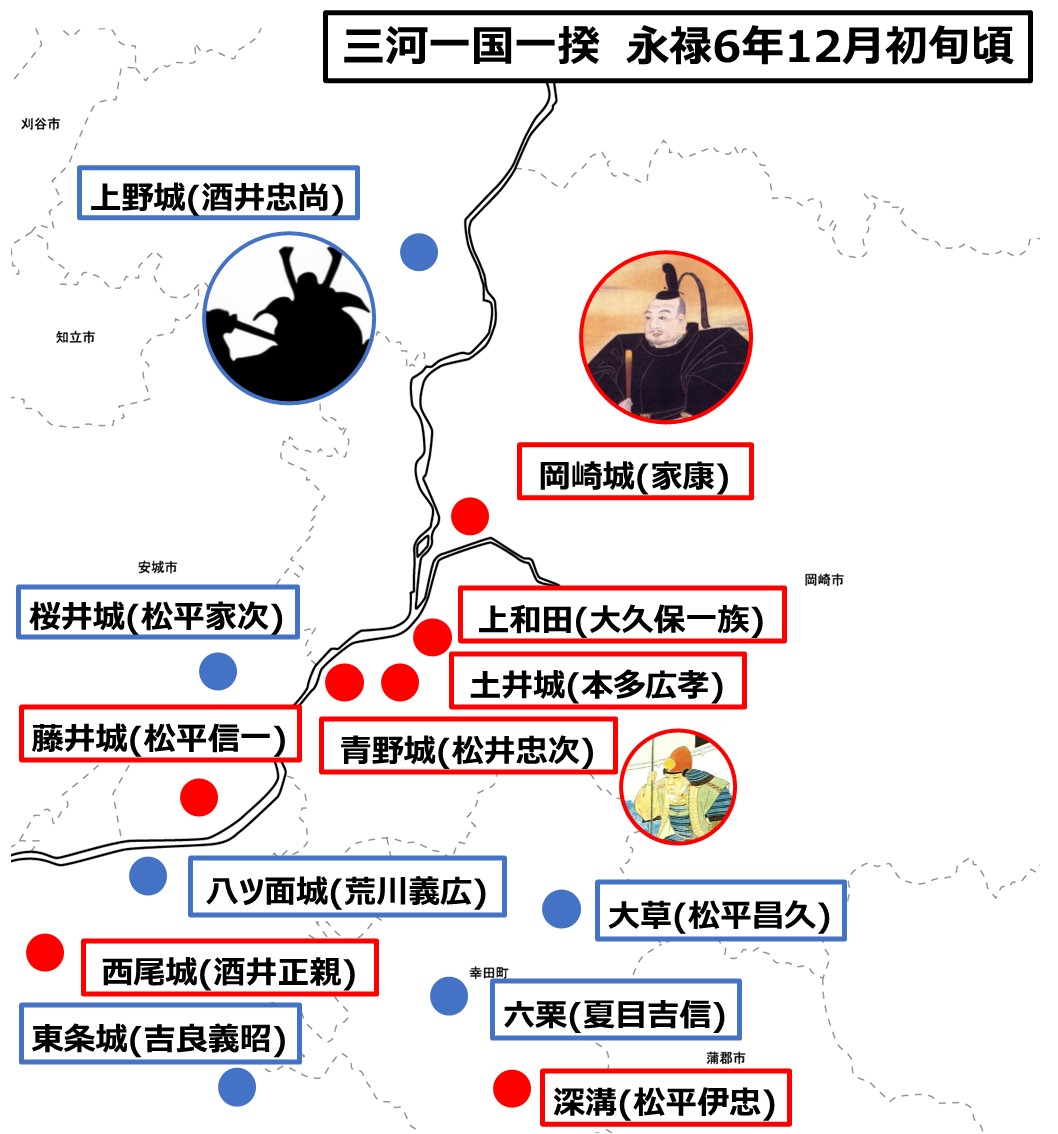

永禄6年(1563年)12月7 日まで:反家康同盟の成立

永禄6年(1563年)10月24日、家康に従っていた東条城の吉良義昭が反旗を翻しました。

家康方の松井忠次(後の松平康親)と本多広孝はこれを攻撃しています。

吉良義昭や親今川の酒井忠尚及び東三河に根強い今川勢力に対して、家康は「今度敵ニ成者」と”新たな敵”と認定をしています。

これは同年12月7日付の手紙に家康自身が書いています。(本多広孝宛 土井城安堵の手紙)

10月~12月7日の間に”新たな敵”、すなわち「反家康同盟」が結成されていたと思われます。

【家康派】

・大久保一族…徳川十六将の一人・大久保忠世をはじめ、一揆の激戦エリアを守る

・本多広孝…本多一族で別格の扱いを受けていた人物

・松井忠次…東条松平家・当主亀千代が年少だったため名代を務めた。後に松平姓を名乗る

・松平伊忠…深溝松平家3代当主。息子は『家忠日記』で有名な松平家忠

・酒井正親…吉良義昭が西尾城主だった際に、攻撃。そのまま西尾城主になった

・松平信一…藤井松平家2代当主。一揆の際、左股に被弾するも一喝して敵を退けた

【反家康同盟】

・吉良義昭…家康の軍門に下るも反旗。一揆の大将に担がれる

・荒川義広…家康の元で吉良義昭を攻撃経験有。一揆では家康に反旗

・松平家次…桜井松平家3代当主

・松平昌久…大草松平家4代当主。大草松平家は元々岡崎城を領有

・夏目吉信…後年、三方ヶ原の戦いで家康の身代わりとして死亡。文豪・夏目漱石の先祖

永禄6年(1563年)12月:三河一向一揆の成立

反家康同盟が成立後、三河国本願寺教団も家康と対立します。

『松平記』によると、

永禄6年(1563年)9月に、上宮寺(佐々木)に干してあった籾を家康配下の菅沼藤十郎という侍が兵糧米として奪ったことに寺側が激怒。

守護不入の地を理由に寺側は菅沼配下の者を殺害し、籾を取り返します。

これに対して菅沼は家康の重臣酒井正親に訴えるも、寺側は酒井の使者を切ってしまいます。

次は家康が激怒。対立を深めていったと言います。

また、『三河物語』では、兵糧米のことは触れていません。

本證寺(野寺)内の悪者(犯罪者)を押し込んで酒井正親が捕まえた。それに寺側が反発し、門徒宗が集まり一揆をおこしたとしています。

当時、三河本願寺教団には守護不入権(家康が介入できない権利)が認められていたのに無視した行動が問題視されたわけです。

記事には正確な日付が載っていませんが、9月頃から問題が起こり、12月には三河国本願寺教団が反家康同盟と合流したことで三河一向一揆が成立したのだと思われます。

家康に味方した侍と反抗した侍

本願寺教団が反家康の立場を鮮明にしたことで、非常に悩んだのが、家康配下の侍たちでした。

彼らは家康配下であると同時に、地域の生産活動や経済活動に従う者でもありました。

侍は、以下の二面がありました。

- 門徒(寺)の侍

- 家康の侍

①は護衛など寺から多くの仕事を受けていました。

反面②は一部の侍を除き、多くの侍が家康から給料が払われていませんでした。

つまり、日常生活の中心は寺!

となると…

本願寺教団を選択する侍が多く出てしまうのも無理がないかと思います。

すなわち、信仰のためではなく、生活のためでした。

事実、多くの侍が反家康派の立場をとります。

【反家康派の侍たち】

・本多正信…後に家康の右腕として活躍。江戸幕府の基礎作りに活躍

・渡辺半蔵守綱…徳川十六将の一人。「槍半蔵」の異名を持つ

・蜂屋半之丞貞次…徳川十六将の一人。

反対に、一向宗であっても家康に味方した侍もいます。

日本一短い手紙で有名な本多重次です。

重次は上宮寺(佐々木)の門徒でした。

他にも松平三蔵忠就も上宮寺門徒でありながら家康に味方しています。

このように見ると、単なる信仰問題ではなかったと思います。

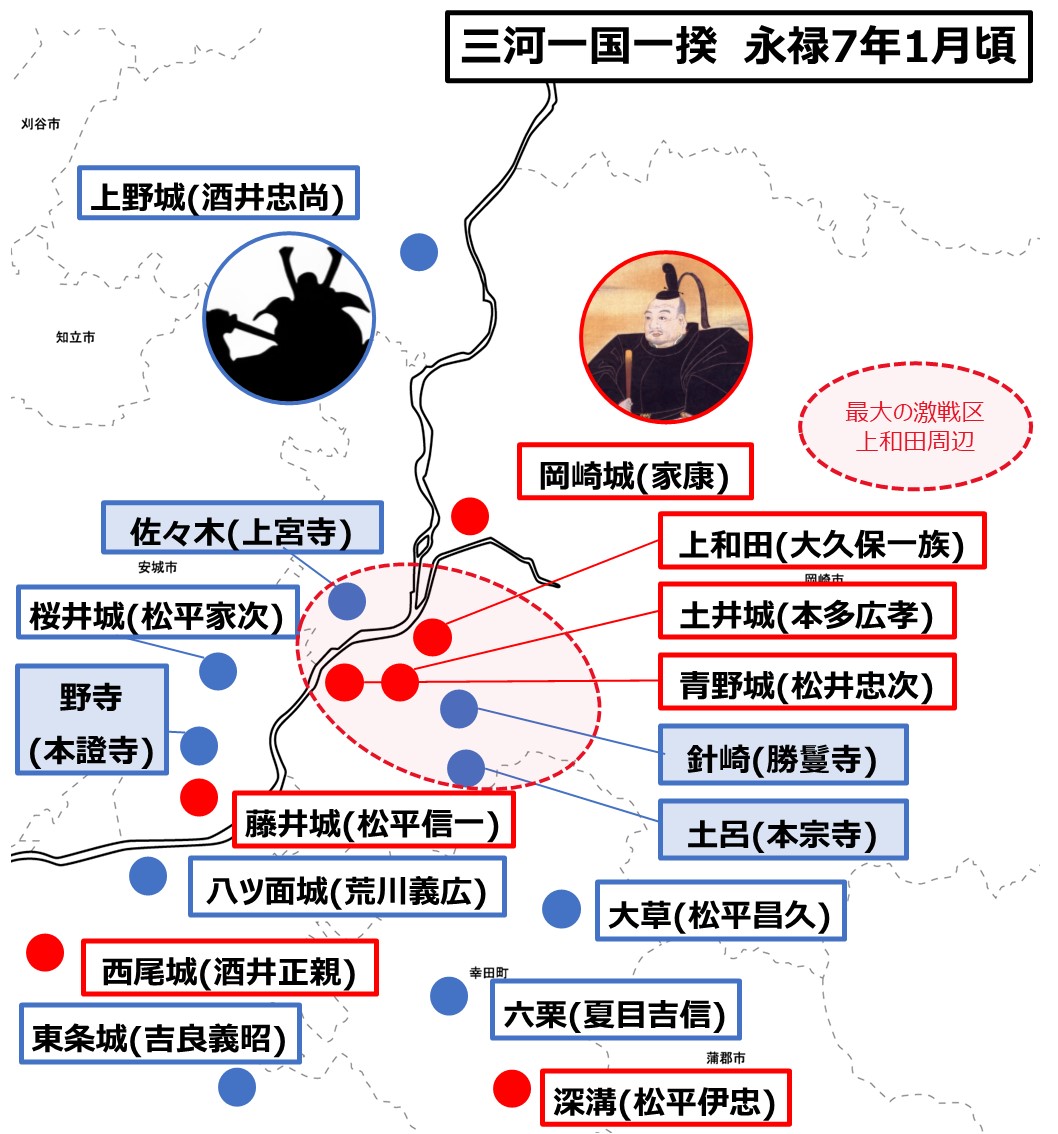

永禄7年(1564年)1月:上和田方面での衝突

翌年1月11日、本宗寺・勝鬘寺・本證寺の一揆勢は大久保一族が守る上和田砦に攻撃。

激戦となるも、家康が岡崎城から駆け付け、一揆勢が退散します。

大久保一族は多くの負傷者が出たと言います。

後日、一揆勢は再度上和田を攻撃。渡辺守綱や蜂屋貞次の活躍により一揆勢が攻めるも、またもや家康が出陣し、一揆勢は退散。

大久保一族は針崎(勝鬘寺)攻撃のため、近くまで出陣しています。

この時大久保忠世は鉄砲を使用して敵を倒しています。

さらに1月下旬、家康は針崎(勝鬘寺)を攻撃。

一揆勢は勝鬘寺から打って出たので、激戦が1日繰り広げられました。

この時、一揆勢の渡辺守綱が活躍します。家康はその守綱に対して直接突きかかり、守綱は退散。

しかし、守綱の父・源五左衛門が家康に突きかかりますが、家臣が源五左衛門の両股を射て事なきを得ました。

戦いは決着がつかず、双方退きますが、源五左衛門はその後死亡したと言います。

永禄7年(1564年)2月:西三河南部方面での衝突

深溝ふこうず・松平伊忠と六栗むつぐり・夏目吉信の戦い

現在の幸田町の中心付近、六栗でも衝突が起きます。

一揆勢の夏目吉信は自身の屋敷を城塞化して、深溝松平家の当主松平伊忠と戦います。

伊忠が押し寄せると、外構を破り、夏目吉信は蔵の中に閉じこもるしかできなくなりました。

伊忠は許すまじと意気込んでいたようですが、「憎いが助けるように」との家康の使者が届いたことで渋々許したようです。

※ちなみに伊忠と吉信の戦いは野場城(愛知県幸田町野場城)説もあります。

↓夏目吉信の詳細記事はこちら!野場城の戦いの様子もあります。

家康・水野信元連合軍と八ツ面城・荒川義広及び本證寺の戦い

2月8日に、現在の西尾市・安城市辺りでも衝突がおきました。

この時、刈谷城主・水野信元(家康の叔父。家康の母・於大の方の兄)が加勢にきています。

八ツ面城・荒川義広や本證寺と戦っていた西尾城の酒井正親はこの頃、兵糧が尽きていたと言います。

そのため、家康・信元連合軍は西尾城への兵糧入れを実施。

その帰りに家康・信元連合軍は八ツ面城を襲撃。更に、本證寺から出撃してきた一揆勢と現在の安城市小川町付近で戦いました。

家康・信元連合軍はこれを退け勝利しています。

永禄7年(1564年)2月:小豆坂での衝突

2月上旬、家康方の偵察隊が針崎(勝鬘寺)方面へ向かいます。

一揆勢の蜂屋半之丞貞次・渡辺半蔵守綱らはこれを待ち伏せして返り討ちにしました。

2月中旬、家康は大久保一族を上和田に置き、小豆坂へ出陣。

馬頭(岡崎市馬頭)付近で一揆勢と衝突し、一揆勢が敗走。

家康自身も槍をもって戦いました。

その後、家康軍は本陣に帰っています。

永禄7年(1564年)3月:一向宗との和議成立

一揆勢は敗北を受け、蜂屋半之丞貞次を窓口に大久保忠佐(大久保忠世の弟)に和議依頼をします。

※その後、大久保忠俊(大久保忠世の叔父)が交渉

【一揆勢の条件】

- 不入権の確認

- 寺を前のままにしてほしい

- 一揆参加者の助命

家康は、一揆参加者の助命に難色を示しますが、忠俊の必死の説得により何とか合意することになりました。

永禄7年(1564年)2月末~3月初旬のことでした。

【コラム】一向一揆とは?

「一向一揆」とは何でしょうか?広辞苑には以下のようにあります。

室町末期、越前・加賀・三河・近畿などで起こった宗教一揆。一向宗の僧侶や門徒が大名の領国制支配と戦った。→加賀の一向一揆→三河国一向一揆→長島一揆。

広辞苑「一向一揆」より

すなわち、室町~戦国時代にかけて全国で起こった一向宗たちによる、支配者層への抵抗のことです。

また、一向宗とは以下のことです。

一向 : ひたすらなこと。純粋なこと。いちず。(広辞苑より)

→派生して 「ひたすら念仏をすること」

一向宗 : ひたすら念仏をする宗教 = 浄土真宗

すなわち、念仏を唱えれば良いため、簡単で一般に受け入れられた宗派でした。

その分、百姓、商人、武士など幅広く支持された勢力だったので、その抵抗は支配者層にとっては脅威でした。

徳川家康の三大危機の一つ 三河一向一揆の結末

一向宗(本願寺教団)との和議が成立した家康は、その他の各勢力からも降伏を受けます。

それぞれどのような戦後処理が実施されたのか確認します。

家康を裏切った勢力のその後は?

ごく一部を除いて、許された人物はいません。家康は裏切った人物は生涯をかけて許さず、再出仕も認めませんでした。

ただし、降伏条件の通り、命は奪わなかったと伝わります。

【許されなかった反家康勢力】

・東条城・吉良義昭:降伏し、東条城を明け渡すも、上方へ流浪。近江の六角義賢に仕える

・八ツ面城・荒川義広:降伏するも、許されず、大坂・河内国へ流浪し、病死。

・大草・松平昌久:一門衆だが、許されず、どこへ行ったかも不明で断絶。

・本多正信:許されず、加賀へ流浪。加賀一向一揆を主導。その後帰参を許される。

【再出仕を許された反家康勢力】

・渡辺守綱:許され、徳川十六将の一人として活躍。主だった戦いで先鋒を務める。

・蜂屋貞次:許され、徳川十六将の一人として活躍。同年の吉田城攻めで負傷し死亡。

・桜井城・松平家次:一門衆ということもあり、許される。同年に死亡

・六栗・夏目吉信:降伏し、許される。三方ヶ原の戦いでは家康の身代わりとなり死亡。

主だった人物のみですが、ほぼ全ての関係者がすぐに家康に降伏しました。

上野城の酒井将監忠尚のみは本願寺教団が一揆離脱後も抵抗を続けます。

しかし、結局は家康に敗れ、駿河に落ち延び、血筋も絶えたと『三河物語』は伝えています。

この戦いで初陣を果たしたのが、徳川四天王・榊原康政です。

本願寺教団(一向宗寺院)のその後は?

上記のように、一揆瓦解が鮮明になると、家康は本願寺教団に対して和議に背き始めます。

【家康の戦後処理】

①寺院存続の条件として、本願寺教団からの離脱(=改宗)を迫る

⇒不入権の保持には違反しない…

②寺を廃却

⇒「前々は野原なれば、前々のごとく野原にせよ」と詭弁を言い放つ

本願寺教団側は改宗を拒否。すると、家康は坊主の国外追放を強行しました。

永禄7年4月頃のことと推定されています。

徳川家康の三大危機の一つ 三河一向一揆の原因は今川氏との戦争

三河一向一揆を勃発時から解説してきました。

この事件は「一向一揆」と呼ばれるので、一向宗(宗教・民衆)の反乱。

つまり、宗教問題と思われがちですが、じつは隣国・今川氏との戦争が原因です。

戦争継続に兵糧が必要

三河一向一揆が勃発した永禄6年は、まだ家康の領国経営は不安定でした。

当時の三河国の人は東に大勢力の今川氏がいるという大きな不安がありました。

その情勢の中、今川氏についたのが、酒井将監忠尚でした。

つまり、領国内に反家康・親今川勢力が増長していくことになります。

ただ、家康としては独立路線に変更はなく、永禄4年の独立から更に戦線拡大。

戦争を続けるには、お金も食料も必要となります…。

悩んだ家康は潤沢な資金力をもつ本願寺教団に目を付けました。(本願寺は自身でも豊かな資金力を豪語したと言います。)

兵糧として奪いとったり、無理な借り入れを強行します。

結果、本願寺教団とも対立を深めることとなりました。

本願寺教団の守護不入権への侵害

本願寺教団が反発したのは、家康が守護不入権を侵害したからです。

守護不入は広辞苑には以下のようにあります。

荘園で、守護がその地域内に立ち入って、罪人を逮捕したり租税を徴収したりすることができないこと。

広辞苑より

お寺における治外法権のことです。

この権利があるので、潤沢な資金力を本願寺教団は保持していました。

それを否定する家康は何としても許すわけにはいかず、対決を決意します。

ちょうど、反家康同盟(親今川氏勢力)もあり、手を結ぶことになったのです。

まとめ

以上、三河一向一揆の経緯とその原因について解説しました。

若き家康の最大の試練ですがポイントをまとめます。

- 三河以降一揆勃発前から今川氏との戦争が続いていた

- 反家康の動きが活発化

- 戦争継続のため、守護不入権を侵害して兵糧を調達

- 本願寺教団も反家康として立ち上がり戦線拡大

- 家康の勝利に終わり、助命はされるもほぼ全員許されなかった

三河一向一揆は家康にとっては最大のピンチでもありましたが、結果的には家臣団の結束を固め、その後の躍進に繋がっていきました。

コメント