織田信長は桶狭間の戦い、長篠の戦い、石山合戦など多くの過酷な戦いに勝利しました。

信長の天下統一には羽柴秀吉、明智光秀、柴田勝家など多くの有能な家臣がおり、方面軍が編制されていたことが広く知られていますね。

ただ、同じ家臣でも信長直属の馬廻衆や秀吉のような部将。また、吏僚と呼ばれるスタッフ職など意外と複雑な構成になっています。

今回の記事では信長の天下統一を支えた組織構成について紹介します。

織田信長の軍団の変遷

信長は家督を継いでから本能寺の変で亡くなるまでの30年間で支配版図を大きく拡大しました。

領土拡大にともなって、軍団も当然に変化することになります。

信長の飛躍となった桶狭間の戦いと本能寺の変直前の構成をみるとその違いが一目でわかります。

本能寺の変直前には組織が増え、かなり複雑化しています。

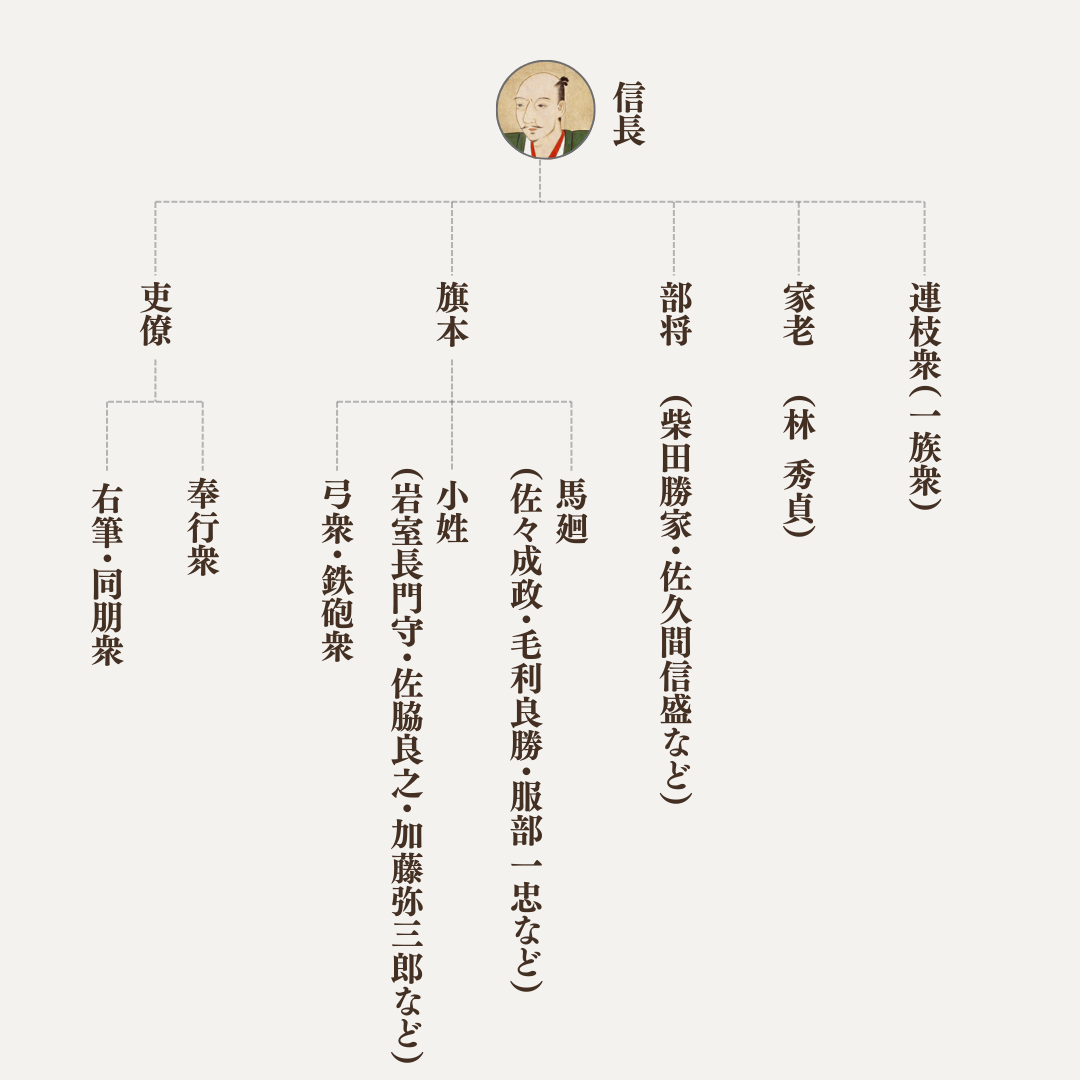

▼永禄3年(1560)5月 桶狭間の戦いの頃▼

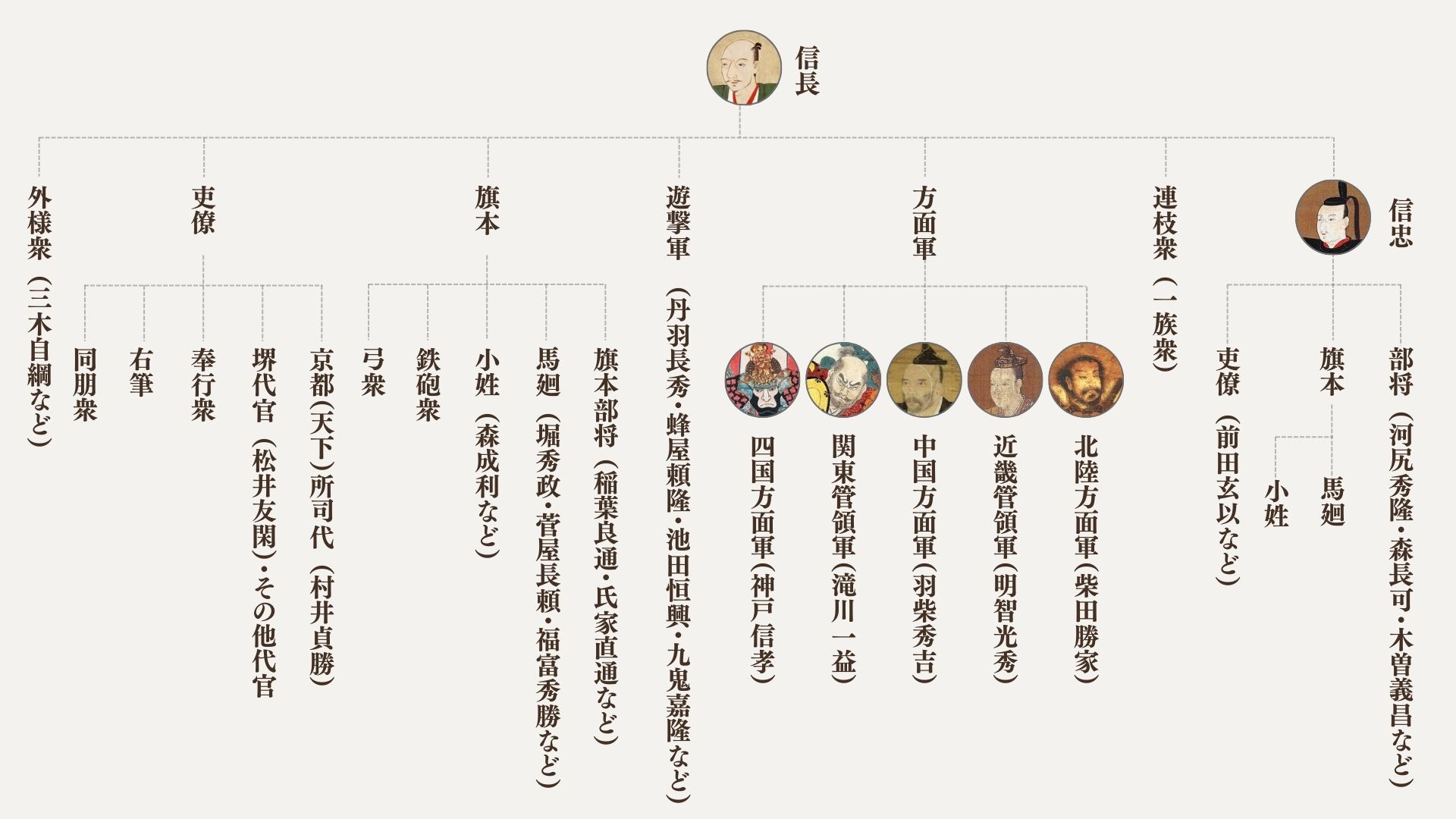

▼天正10年(1582)6月 本能寺の変の頃▼

織田信長の軍団の中核である部将とは

信長軍の部将は羽柴秀吉、明智光秀、柴田勝家といった有名な人物が多くいます。

彼らは一隊を率いるリーダーであり、大身の人物です。

さらに、有力な武将は、先鋒を務めたり、殿軍を受け持つなど重要な役割を果たします。

当然、桶狭間の戦いの際にも部将は存在していますが、領国拡大にともなって「方面軍」とよばれる大軍団が四方に配置されることになります。

動員兵力数万人規模の大軍団・方面軍とは

信長の領土が拡大し、四方の敵と領国が接すると、いつでも万単位の兵力を動員できる軍団を配置することになりました。

この大軍団で担当が決まっている軍団を「方面軍」と呼びます。

北陸方面軍(司令官:柴田勝家)

近畿管領軍(司令官:明智光秀)

中国方面軍(司令官:羽柴秀吉)

関東管領軍(司令官:滝川一益)

四国方面軍(司令官:神戸信孝)

その他、消滅しましたが、大坂方面軍(佐久間信盛)と武田方面軍(織田信忠)も方面軍といえます。

この方面軍の部将は信長軍団の中で究極の地位でした。

動員兵力数千規模の軍団・各地へ加勢した遊撃軍とは

方面軍以外の部将たちは部署が決まっておりませんでした。

各地へ転戦し、信長直属や方面軍の与力(加勢)として戦う「遊撃軍」(遊軍)を務めています。

軍団の規模としては数千程の兵力がありました。

丹羽長秀、蜂屋頼隆が代表的な人物です。

織田信長の直属の家臣である旗本とは

羽柴秀吉や明智光秀などの部将が常に信長の側に控えていたわけではありません。

だからといって、

信長の周りを守る人物がいない・・・

本陣が構成できない・・・・

となると大問題です。

そこで、信長直属の旗本が存在します。

信長軍団が神速といわれる一つの要因には旗本の存在が大きいです。

例えば、天正元年(1573)の朝倉軍追撃戦では、羽柴秀吉、柴田勝家といった名だたる部将が出遅れましたが、信長は自身の旗本のみを従えて戦いを始めています。

信長の旗本、すなわち直属の家臣には大きく2つのグループがあり、「馬廻」と「小姓」よばれています。

信長直属の馬廻とは

信長の直属の家臣は「馬廻」と呼ばれます。

総大将である信長が直接指揮をとることができ、本隊を構成する者たちです。

馬廻はどの戦いでも活躍し、信長軍の勝利に貢献ました。

桶狭間の戦いでは今川義元への一番槍は服部一忠、首をとったのは毛利良勝でいずれも馬廻です。

馬廻は一騎駆けから数百人を率いる部将クラスのものまで幅広く存在するので、全ては紹介できませんが、代表的な人物を下記に記載します。

福富秀勝、野々村正成、菅屋長頼、堀秀政などです。

信長の近くに常に仕えた小姓とは

信長の直属の家臣は馬廻以外にもいます。

「小姓」と呼ばれ、平時・戦時に関わらず常に信長の側に仕えている者たちです。

日常は信長の身の回り世話を任務として、戦時には馬廻とともに本陣を固める役割ももちました。

最も有名な人物は森乱丸(森成利)です。

桶狭間の戦いで単独で飛び出した信長を追いかけた岩室長門守・佐脇良之・加藤弥三郎などが初期の小姓として知られています。

また、その他にも小姓から馬廻や部将へ役割変更になった人物もたくさんいました。

前田利家、丹羽長秀、池田恒興、堀秀政などです。

織田信長の軍団を支えたスタッフ職の吏僚とは

吏僚とはすなわち、スタッフ職のことです。

織田信長の軍団を考えるときに話題になるのは槍働きをする武将ばかりになりますが、

織田政権を支えたスタッフ職にも触れる必要があります。

吏僚は槍働きはせず、外交や公家との交渉、書記など仕事は多岐にわたります。

そして、あまり有名ではない彼らですが、非常に有能な人物たちばかりでした。

吏僚には以下の役職があります。

京都(天下)所司代

堺代官・その他代官

奉行衆

右筆

同朋衆

京都(天下)所司代は室町幕府滅亡後の信長政権の出張所としての役割を果たした部署です。

務めたのは吏僚筆頭格の村井貞勝。

京都に常駐して、町の行政だけではなく、禁裏との連絡を行いました。

堺は代官が特別におかれました。

務めたのは松井友閑で、町の行政を中心に行っています。

奉行衆は信長政権の政務をもっぱらにおこない、右筆は書記の役割です。

同朋衆という坊主もおり、小姓と同じく信長の近くにいた者たちです。

まとめ

以上、織田信長の軍団について記述しました。

信長軍は勢力拡大とともに変遷していきました。

信長軍の武力の中心には部将がおり、勢力拡大とともに万単位の兵力を導入できる「方面軍」が配置されました。

方面軍は敵国に隣接するエリアに配置され、柴田勝家や羽柴秀吉などが務め、信長軍の究極の地位となります。

織田信長には直属の家臣である「馬廻」と「小姓」もおり、信長軍の強さの源泉でした。

また、槍働きをしないスタッフ職である吏僚も組織され、軍団が戦いに集中できるように信長軍を支えます。

コメント