煌びやかなイメージのある吉原遊廓。

遊女の脱走を防止するため、田んぼと大きな堀で囲まれた吉原とはどのような場所だったのでしょうか。

この記事では吉原の名称やルール、

吉原に存在した妓楼(店)の格式・ランクについて紹介します。

↓記事をまとめた動画も参考にしてください↓

吉原はどんな場所?浅草寺の裏手・千束村に存在した

吉原は元和4年(1618)、2代将軍秀忠の時代に、

江戸幕府公認の遊廓として誕生しました。

場所は現在の東京都中央区日本橋人形町あたりでした。

しかし、江戸の中心部に存在するのは不適当として、

明暦2年(1656)、4代将軍家綱の時代に浅草寺の裏手・千束村への移転が命じられます。

明暦3年(1657)に営業開始し、売春防止法の施行にともない昭和33年(1958)に終了するまで同地に存在しました。

吉原はどんな場所?吉原遊廓とその他の遊里の違い

江戸には幕府公認の遊廓である吉原の他にも多くの遊里がありました。

無許可で違法営業をしている岡場所や、街娼の夜鷹が多数おり、

例外的に営業許可されていた宿場もありました。

吉原は高級かつ憧れの場所でありましたが、

江戸四宿や岡場所は市中からも近く、江戸の男たちにとって手軽な遊里でした。

ちなみに吉原の最上位ランクの呼出し昼三と街娼の夜鷹の料金は約350倍の差がありました。

吉原ではこの他飲食代や祝儀など表示価格以上の費用がかかったので、その差はさらに開いたのです。

↓こちらの関連動画も参考にしてください↓

吉原はどんな場所?遊廓の外部の名称とルール

吉原は田んぼに囲まれており、外部と隔絶されたエリアでした。

その外部はどのような様子と名称だったか紹介します。

(名称をクリックすると詳細にジャンプします)

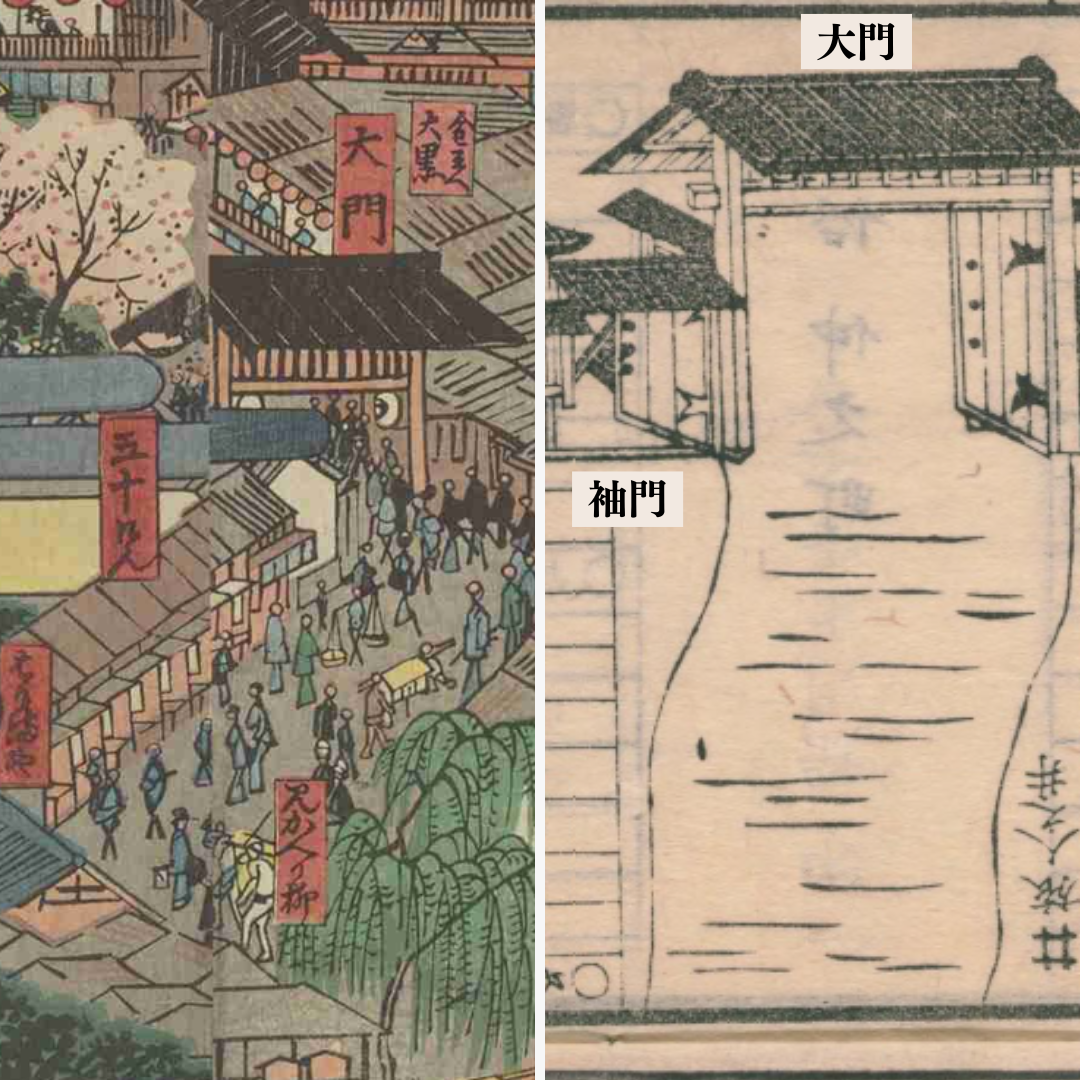

吉原への道・五十間道

吉原への唯一の道を五十間道といいました。

距離が五十間(約90メートル)だったことから命名されたといわれています。

五十間道は三曲がりに曲がっており、坂を下っていきます。

五十間道の両側には茶屋や商家が軒を連ねていました。

安永元年(1772)、この五十間道に蔦屋重三郎が出店します。

『耕書堂』という貸本屋でした。

元々、養父の蔦屋次郎兵衛が五十間道で茶屋を営んでおり、その軒先を借りて出店したのです。

見返り柳

五十間道に至る場所には見返り柳がありました。

上の絵の左手に描かれている柳のことです。

これは、吉原から帰る客が名残を惜しんで、

このあたりで見返っていたことから名付けられたといいます。

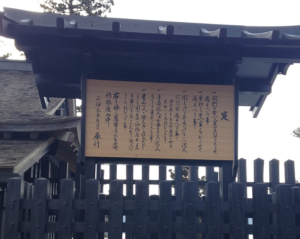

高札場

五十間道をすすみ、坂をおりきった右手に高札場がありました。

高札には次のような事項が記載されていました。

身分社会だった江戸時代であっても、吉原では身分が関係ないとされていました。

大名であっても刀の大小は持ち込めず、乗り物に乗ることも禁止でした。

黒板塀とお歯黒どぶ

吉原の周囲には、遊女たちの逃走を防ぐため、

忍返しが植えられた黒板塀がめぐらされていました。

さらに外側には幅が約2間(約3.6メートル)もある

お歯黒どぶと呼ばれる堀が取り囲んでいました。

お歯黒どぶとは、遊女がお歯黒をしたあとの液を捨てたことで、

水が黒く濁った様子をみて名づけられたといわれています。

江戸時代の既婚女性は歯を黒く染めるお歯黒をし、子どもができると眉も剃るという風習がありましたが、

吉原の遊女の場合は、結婚していないにもかかわらず、お歯黒をしていました。

遊女が白い歯になったときは、年季明けにより素人の女に戻ったことを意味します。

同じ遊女でも岡場所の遊女はお歯黒をしていませんでした。

大門

周囲を田んぼとお歯黒どぶで囲われた吉原の唯一の出入口が、

大門です。

夜明けとともに開門し、夜四ツ(午後10時ころ)に閉門しました。

しかし、閉門後も脇にある袖門を利用できたので、

客は深夜でも出入りができました。

高札場のところでも記載したように、

医者以外は吉原で駕籠に乗ることはできません。

大名のような身分の高い人物でも、この大門の外で駕籠を降りる必要がありました。

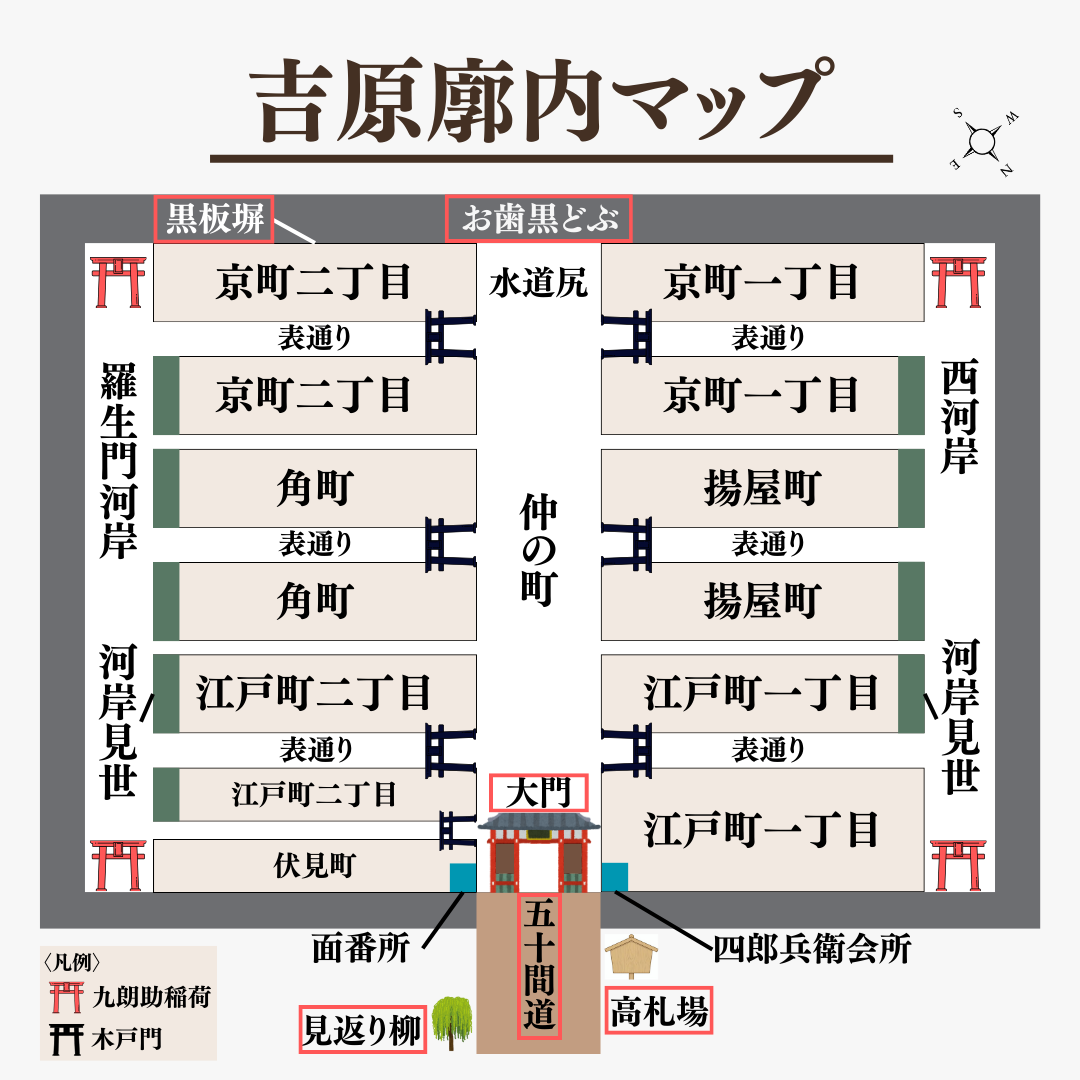

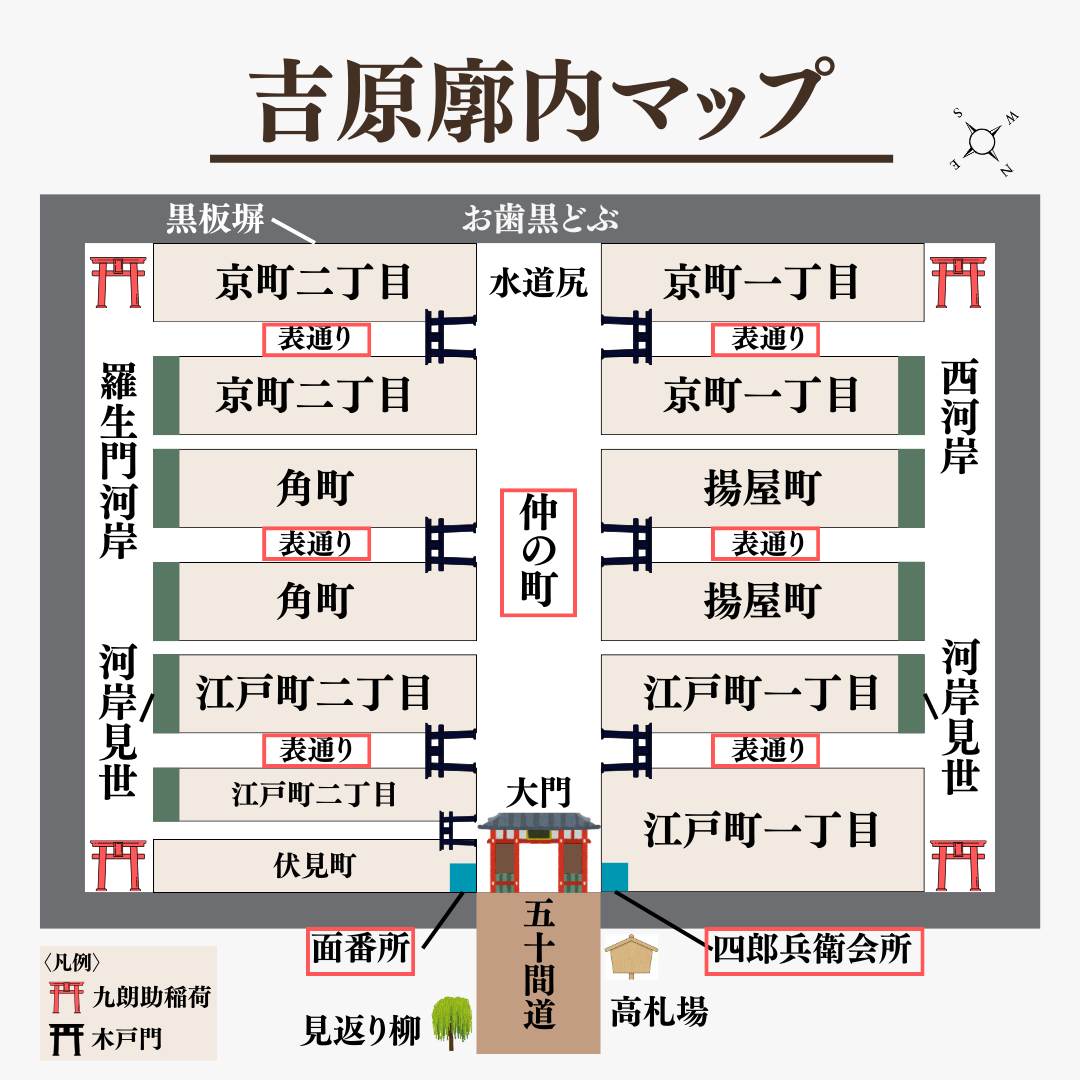

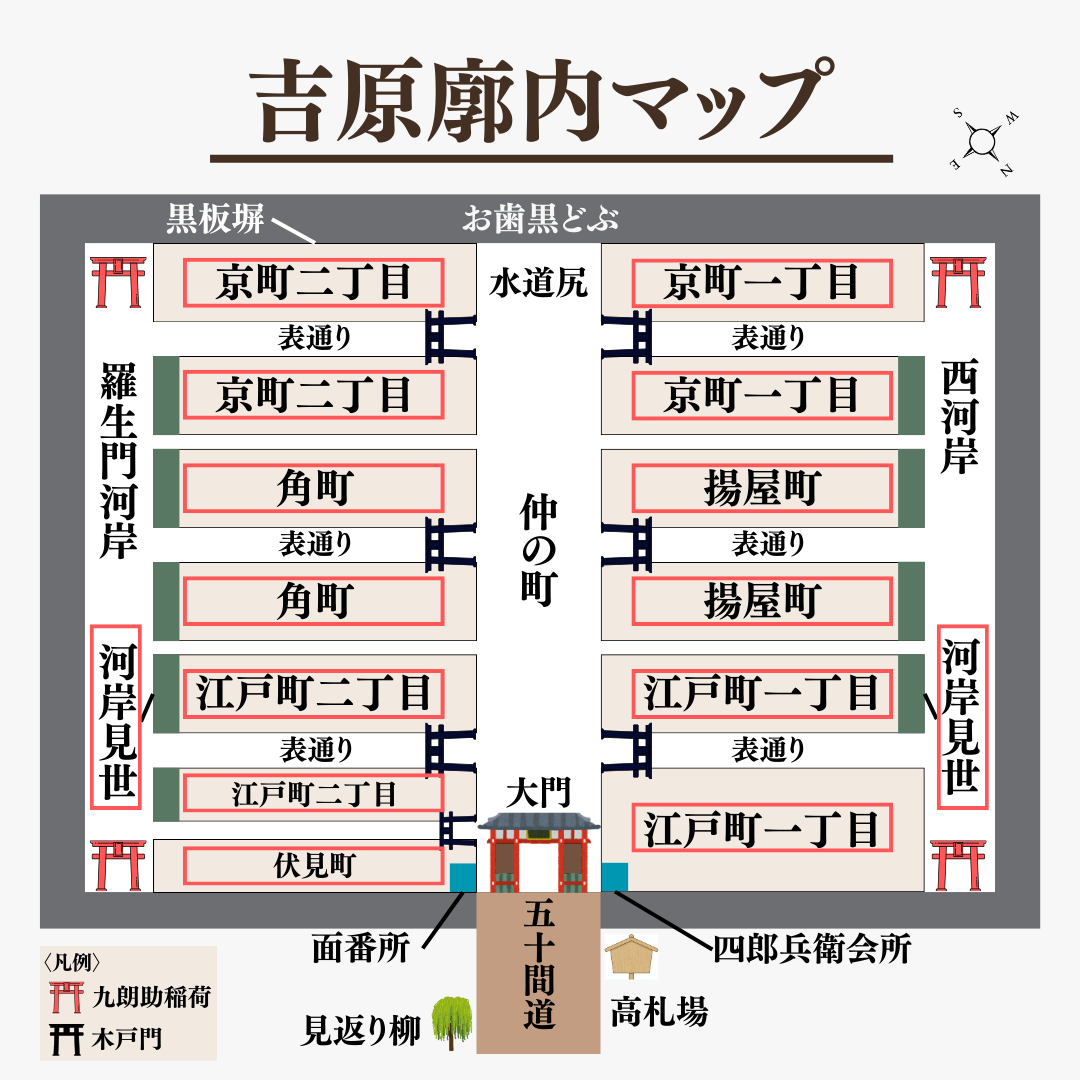

吉原はどんな場所?遊廓の内部の名称

大門をくぐると、吉原の町が広がっていました。

吉原の区画は長方形で、20,767坪ありました。(東京ドーム約1.5個分)

区画内には遊女と妓楼関係者だけでなく、一般の商人や職人もおり、

およそ1万人が生活していたといいます。

吉原は江戸町一丁目、江戸町二丁目、揚屋町、角町、京町一丁目、京町二丁目、伏見町の7つの町に分けられていました。

各町の入り口には木戸門がもうけられていました。

大門から見て、右側は西河岸、左側は羅生門河岸と呼ばれています。

四隅には稲荷社が祀られていました。

(名称をクリックすると詳細にジャンプします)

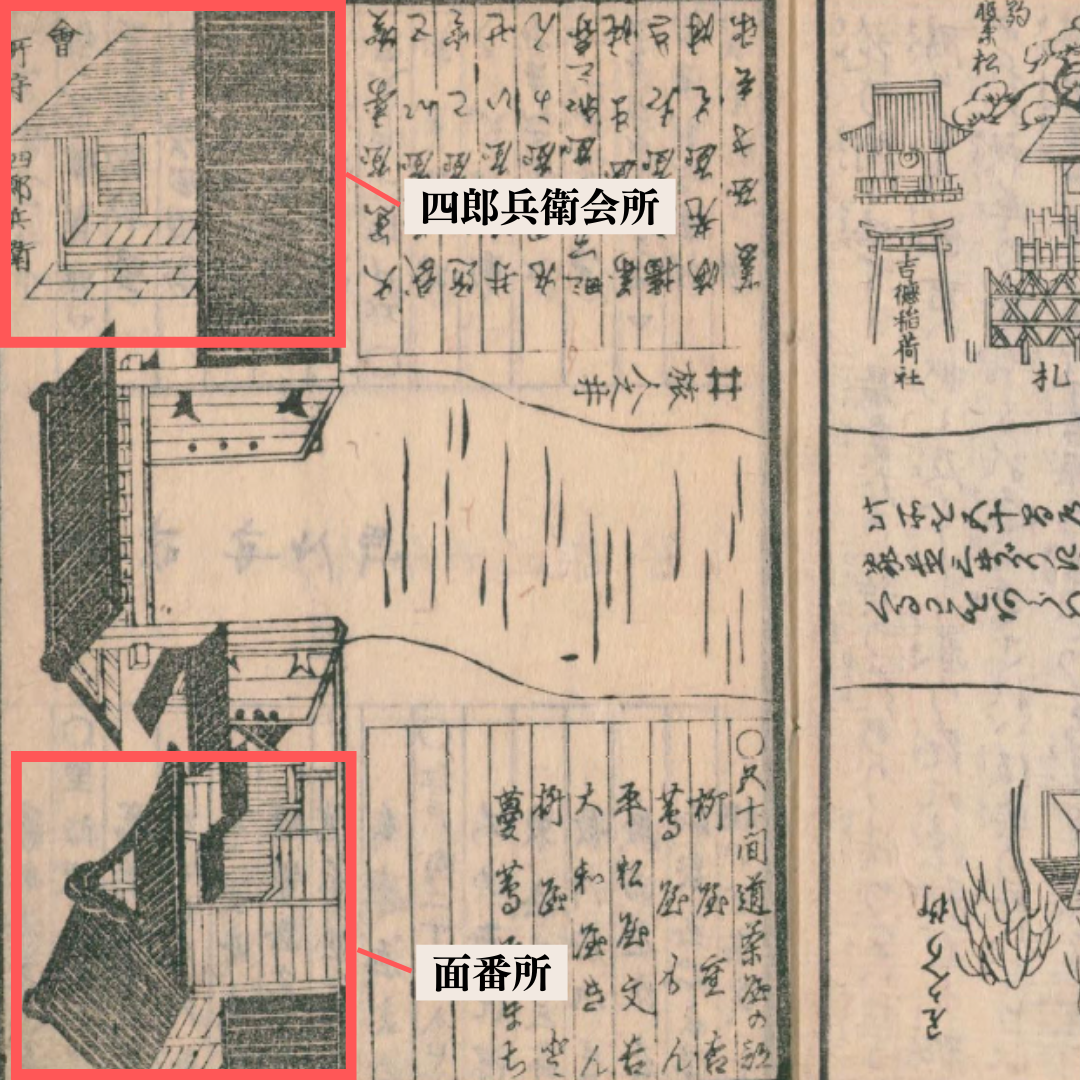

面番所と四郎兵衛会所

大門を入って左手には、面番所という瓦屋根の建物がありました。(絵の下)

面番所は、不審者やお尋ね者が出入りするのを見張る役割がありました。

そのため、同心2人と岡っ引きが交替で常駐していたようです。

大門を入って右手には、四郎兵衛会所という板屋根の小屋がありました。

(吉原会所ともいう。絵の上)

四郎兵衛会所では、番人が常駐し、女性が大門から出るのを監視していました。

吉原では遊女が逃走するのを防ぐため、女性が大門を出る際には切手(通行証)を四郎兵衛会所の番人に提示する必要がありました。

切手を所有していない女性は大門から外に出ることは許されません。

一方、男性の場合は目的を問わずに出入りは自由でした。(お尋ね者は面番所で捕まりますが)

仲の町

大門から吉原の突き当りの水道尻までの大通りを仲の町といいます。

仲の「町」と呼ばれますが、町ではなく、通りの名前を指します。

仲の町で繰り広げられるパレードが花魁道中です。

上の絵のように、花魁が定紋入りの提灯を若い者(妓楼で働く男の奉公人)に先導され、ふたりの禿(少女)を供にしながら客のところまで歩いていきます。

また、季節ごとのイベントも仲の町を中心に行われ、

上の図は桜の時期にあたる仲の町の様子です。

表通り

仲の町の横側に建てられた木戸門を通り抜けると、

それぞれの町の通りがあります。

それが表通りです。

道幅が5メートルほどあり、両側にたくさんの妓楼(店)が軒を並べていました。

上の絵の正面に見える門が木戸門で、それぞれの町の名前が記載された提灯が掲げられています。

絵の提灯には「壹丁目」とあるため、江戸町一丁目もしくは京町一丁目の入り口と思われます。

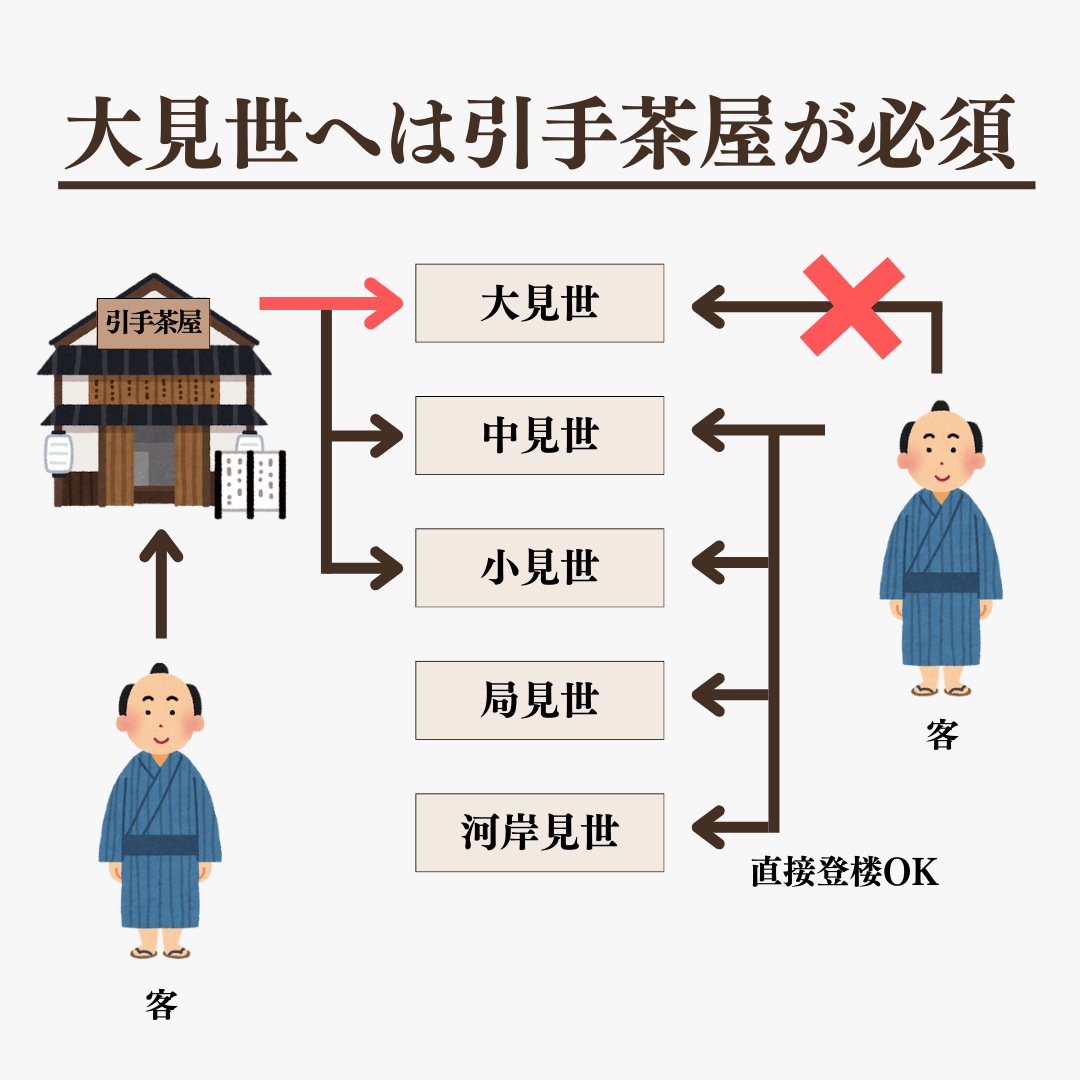

吉原はどんな場所?遊廓の妓楼(店)のランク

吉原には200以上の妓楼(店)がありました。

店のランクは異なり、規模や格の違いが見られ、

当然に遊女の値段(揚代)や遊興費も異なります。

妓楼のランクは大見世・中見世・小見世と分類され、表通りにありました。

吉原遊廓の妓楼(店)のランク① 大見世

大見世は吉原の中で最もランクが高い妓楼です。

時代にもよりますが、

江戸町一丁目の松葉屋や扇屋。

江戸町二丁目の丁子屋などが有名です。

格式の高い大見世には花魁と呼ばれた上級遊女が在籍しました。

ランクが高いため、他の妓楼とは異なり、

吉原の遊興客の相談役や世話役となった引手茶屋の案内がなければ入ることができませんでした。

引手茶屋を通す分、費用が余分にかかることになり、大金持ちしか大見世の馴染みにはなれませんでした。

吉原遊廓の妓楼(店)のランク② 中見世

中見世は大見世についでランクが高い妓楼です。

花魁が在籍しますが、振袖新造と呼ばれる下級遊女も在籍しました。

そのため、「交り見世」とも呼ばれました。

吉原遊廓の妓楼(店)のランク③ 小見世

小見世は中見世の次のランクの妓楼です。

昼三以上の花魁は在籍しない妓楼でした。

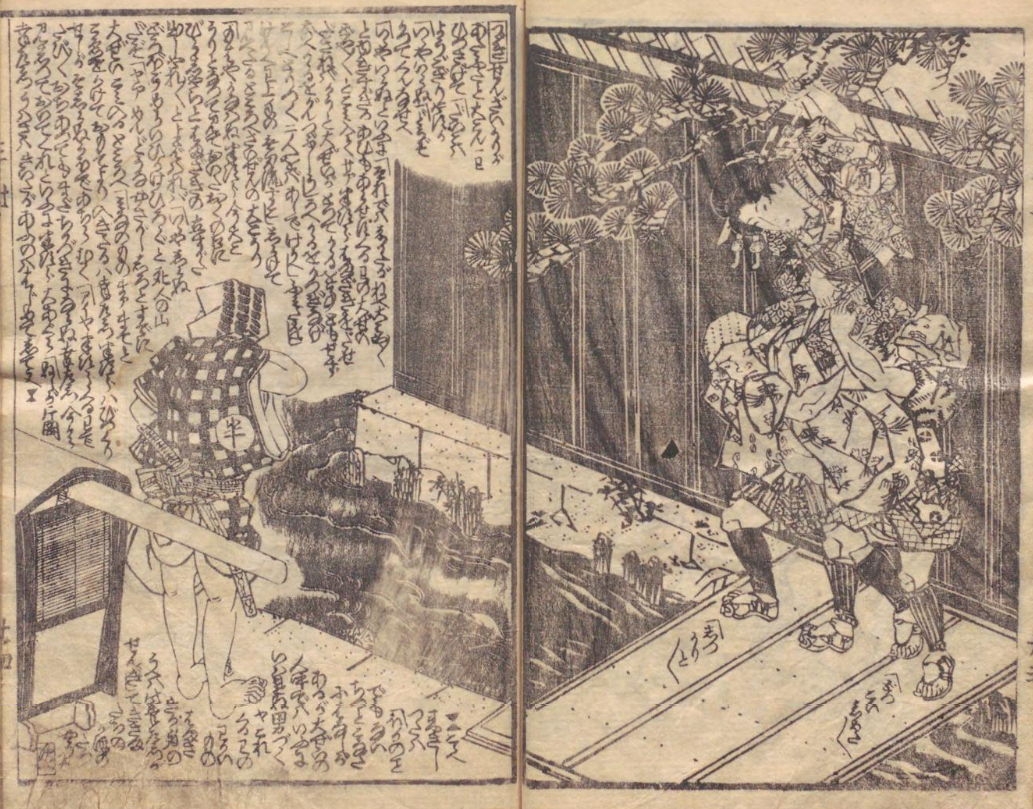

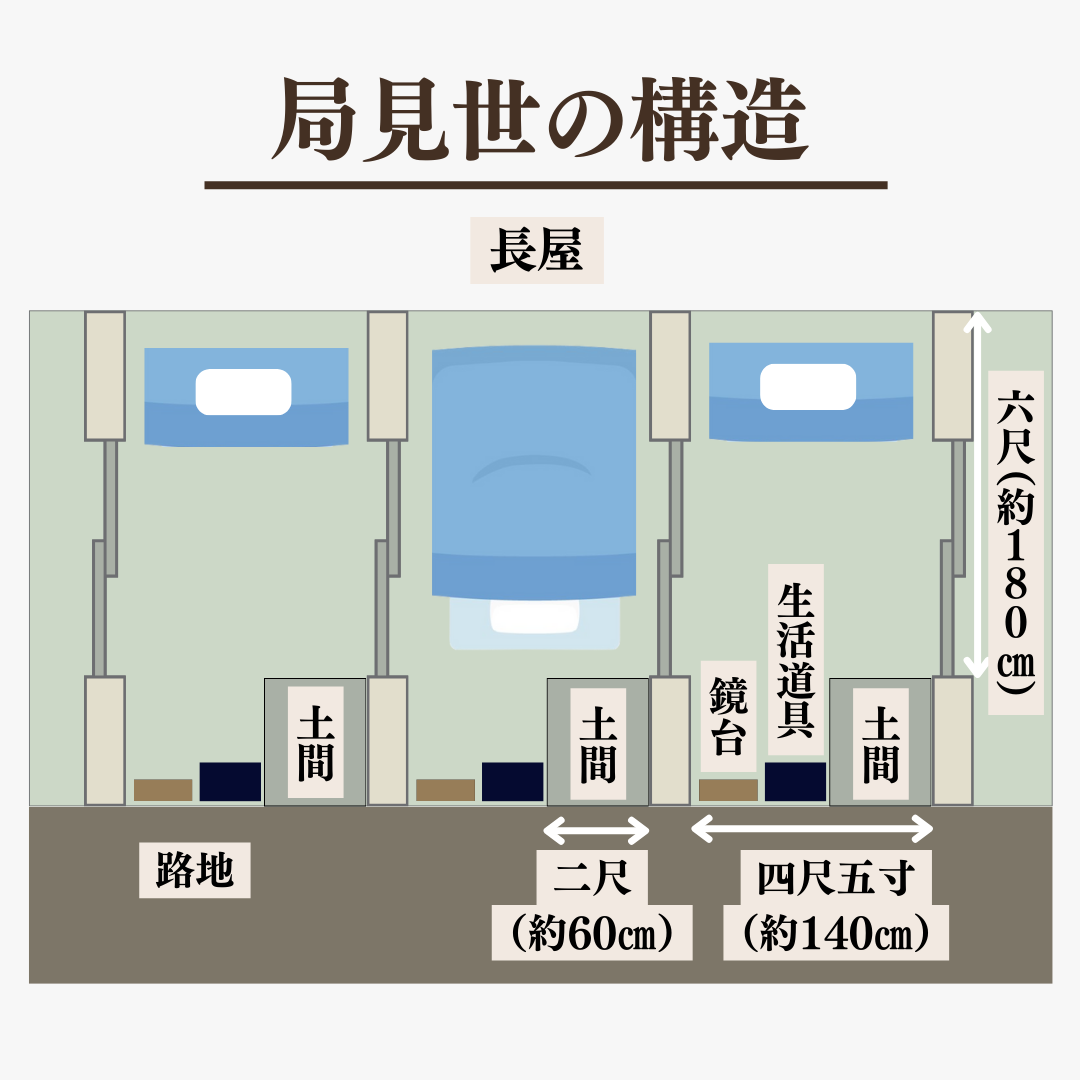

吉原遊廓の妓楼(店)のランク④ 局見世

吉原は違法な岡場所よりも高価な遊里でしたが、その中でも安価な妓楼もありました。

それが、局見世です。

揚代は約10分で100文(約1,500円)でした。

羅生門河岸と西河岸のほか、京町二丁目や伏見町に存在し、

長屋形式の簡易的な構造をしていました。

長屋の各部屋の表間口は4尺5寸(約140㎝)。

土間の幅が2尺(約60㎝)です。

局見世の遊女はわずか1.5畳ほどのスペースで客を取り、同部屋で生活をしていました。

局見世には表通りでは通用しなくなり、鞍替えや年季明けにともなって流れた遊女が所属します。

そのため、30歳を超えており、病気持ちの遊女が大半でした。

下図は局見世の遊女を描いた様子です。

土間をあがってすぐに部屋があります。

客がいないときは布団はたたんで、

入口の戸は開けっ放したまま遊女が客引きをしました。

文化8年(1811)の妓楼の数では、全体の約35%が局見世でした。

(214軒中79軒が局見世。『吉原細見』参照)

吉原遊廓の妓楼(店)のランク⑤ 河岸見世

局見世同様に安価な妓楼として存在したのが、

河岸見世です。

羅生門河岸と西河岸に存在した妓楼です。

河岸見世も、表通りでは通用しなくなった遊女が所属しました。

また、客引きが強引で同じ吉原と思えないほどの別世界でした。

とはいえ、河岸見世や局見世は安上がりだったため、武家屋敷の奉公人などが利用しており、

幕末に向かうにつれ数を増やしていきます。

河岸見世も文化8年(1811)の妓楼の数を確認すると、

全体の約25%が河岸見世でした。

(214軒中50軒が河岸見世。『吉原細見』参照)

時代により、妓楼の数は変化しますが、局見世と河岸見世が約60%を占めていたのです。

まとめ

以上、吉原遊廓の内外の名称について紹介しました。

吉原は外部と隔離された世界のため、細かく名称や規則が決められていました。

また、吉原遊廓の中でも、存在した妓楼(店)にはそれぞれランクがあり、

格式の高い最高ランクの大見世は引手茶屋を通す必要があり、余裕のある人物しか遊ぶことができません。

一方で、吉原の中でも安価で利用できる低ランクの局見世や河岸見世もあり、その数は吉原の大半を占めていました。

コメント