織田信長は家督相続わずか1か月後に赤塚の戦いに引き分けました。

4か月後の天文21年(1522)8月16日、敵対していた清州城の坂井大善・坂井甚介と萱津の原で激突しました。

いわゆる萱津の戦いです。

この戦いで信長は家督相続後の初勝利をおさめ、尾張国内に実力を知らしめました。

今回は信長の初勝利、萱津の戦いについて解説します。

萱津の戦いはいつ起こったか?

- 天文21年(1552)8月16日

- 辰の刻(午前8時)

- 信長19歳のこと

天文21年(1552)4月17日に家督を相続した織田信長は今川方へ内通した山口教継・教吉親子と赤塚で戦いました。(赤塚の戦い)

そのわずか4か月後の天文21年(1552)8月16日の辰の刻(午前8時)に萱津の戦いが起こりました。

信長19歳で家督相続後の5か月後のことです。

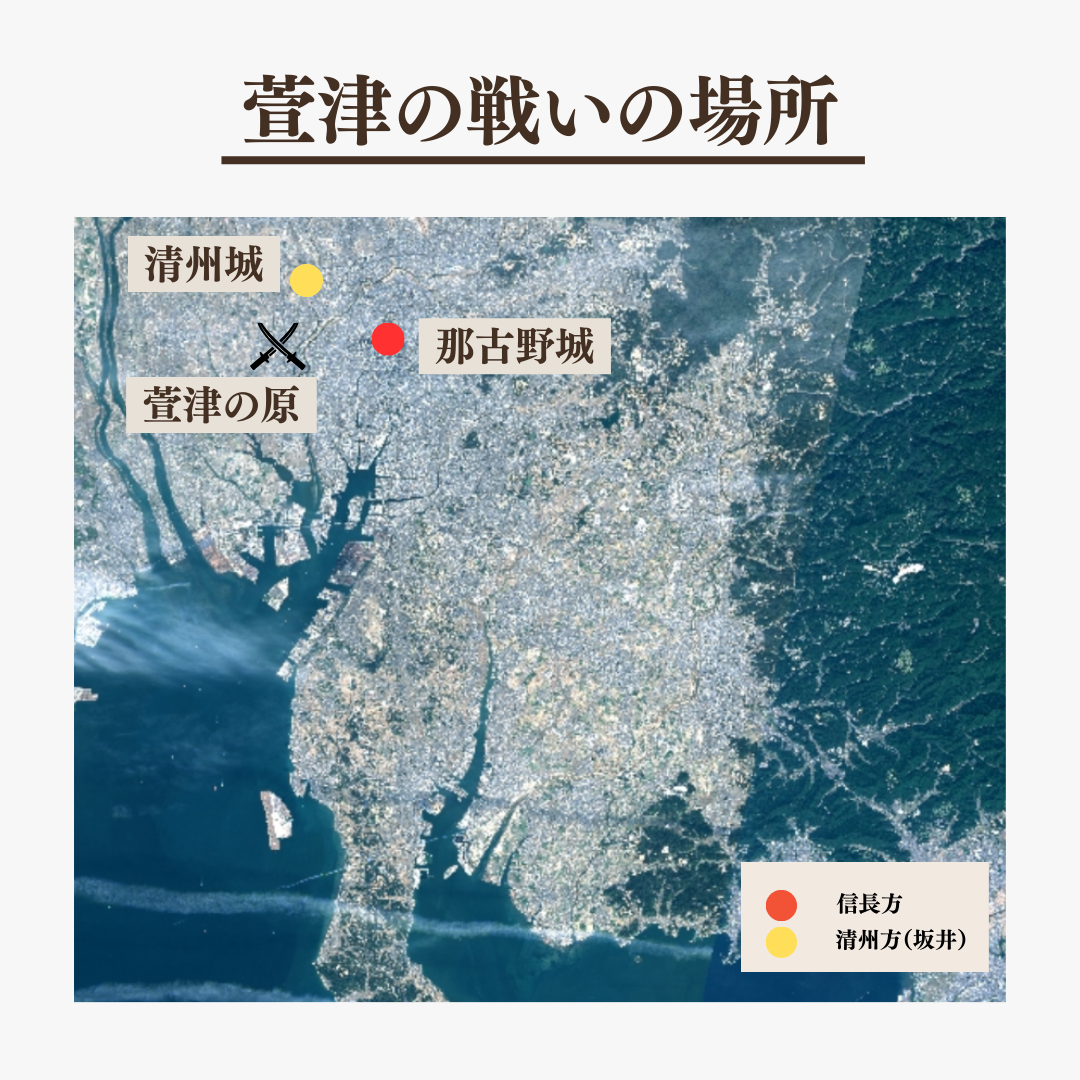

萱津の戦いはどこで起こったか?

萱津の戦いは現在の愛知県あま市上萱津八剱 周辺で起きました。

清州城より南へ約4キロの場所です。

萱津の戦い勃発の背景

- 織田信長が19歳という若さで家督を相続し、尾張国のパワーバランスが崩れた

- 又代・坂井大善が実権を握る

又代:又守護代の略。守護代の家臣で、在地で政務を取り仕切る

守護代:守護の家臣。守護の傍らに仕えて補佐する - 坂井大善が信長方の松葉城と深田城を攻撃し、信長に対抗姿勢を鮮明にした

萱津の戦いが起こった天文21年(1552)は尾張国内のパワーバランスが崩れていました。

信長が19歳という若さで家督を相続する前の尾張国は、尾張国随一の実力をもった守護代の奉行・織田信秀(信長の父)によって統一されているといっても過言ではありませんでした。

しかし、信秀の死により、パワーバランスが崩れます。

信長は父・信秀ほどの器量が無いとみなされ、敵対する勢力が現れたのです。

その一人が、清州城を居城とする守護代の家臣である又代・坂井大善です。

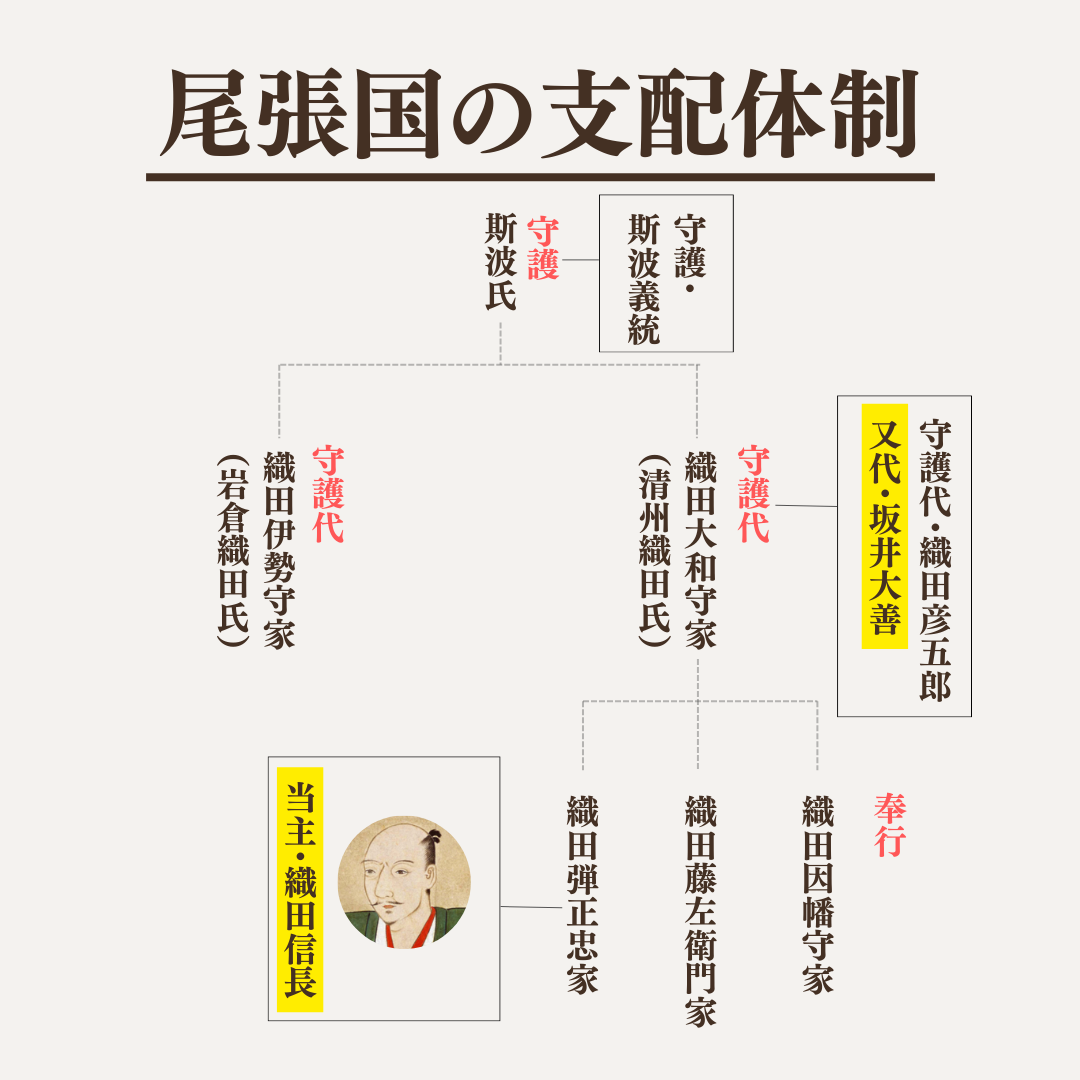

尾張支配体制は上記の表の通り、守護・斯波氏を頂点に2家の守護代家がありました。

天文21年(1552)の頃は守護・斯波義統。

守護代は織田大和守家(清州織田氏)の織田彦五郎がつとめておりました。

しかし、守護・斯波義統と守護代・織田彦五郎は実力を落としており、又代・坂井大善が実権を握っていました。

そして、父・信秀の時代から経済力がある織田弾正忠家の当主・信長と対立するようになったのです。

坂井大善が鮮明に信長に対抗したのは、天文21年(1552)8月15日のことです。(萱津の戦いの前日)

信長方の織田伊賀守の松葉城と織田右衛門尉の深田城を攻撃したのです。

両城から人質をとって無理に味方にさせたことから、今度は信長が反撃を開始し、萱津の戦いに発展しました。

萱津の戦いは誰との戦いか?

信長方:織田信長・織田信光(守山城主・信長の叔父) VS 清州方:坂井甚介

萱津の戦いでは、信長は連合軍を組み戦いに挑みました。

連携した人物は守山城主の織田信光です。

信光は信長の叔父(信秀の次弟)で、

このあとも信長に協力し続ける貴重なパートナーです。

対する坂井甚介は、清州の実質的支配者である又代・坂井大善の家老です。

坂井大善の代わりに軍勢を率いて萱津の原へ向かいました。

萱津の戦いの戦闘は?結果は織田信長の初勝利

萱津の原での戦闘

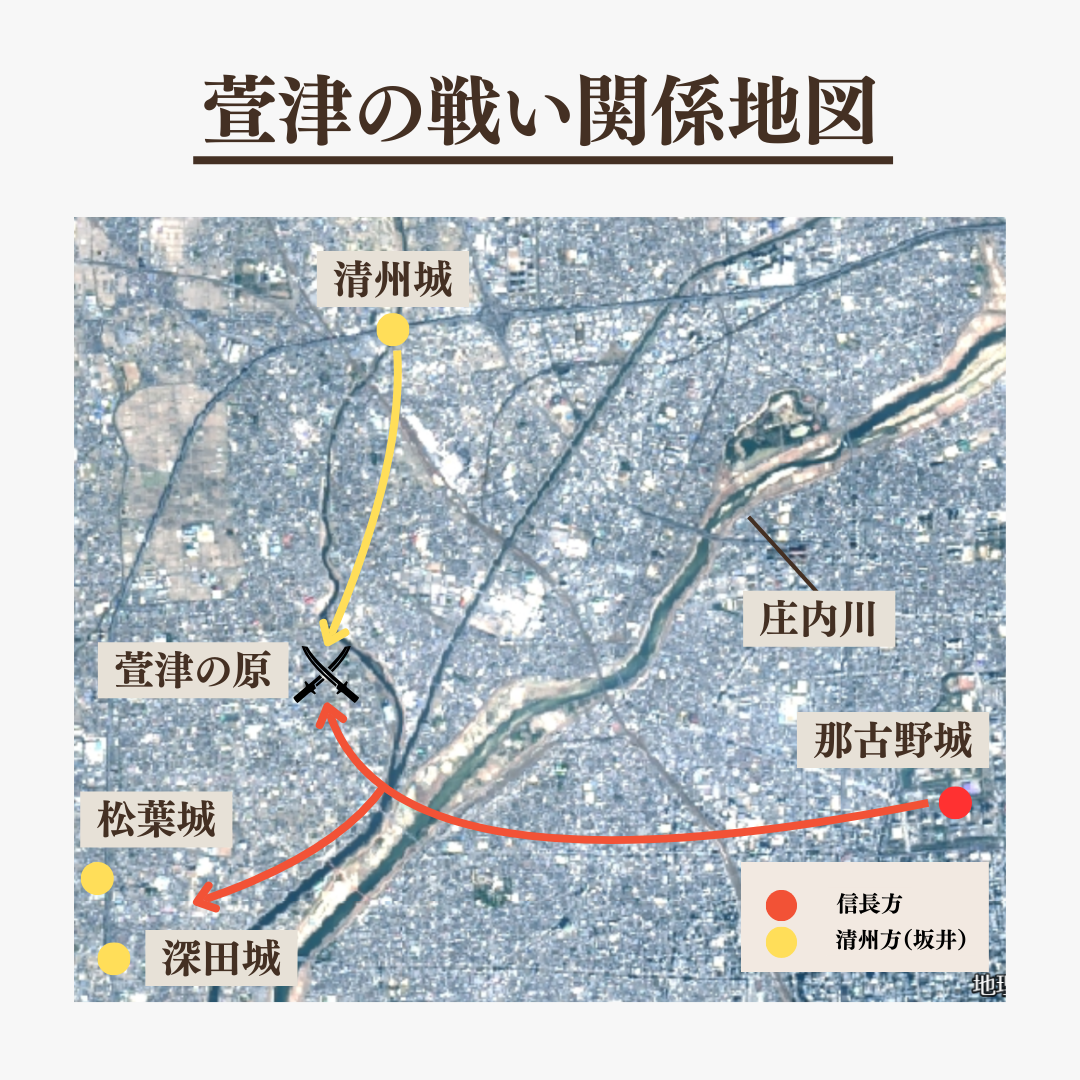

- 8月16日の明け方、信長が那古野城を出陣

- 守山城から織田信光(信長の叔父)が応援に駆け付ける

- 信長・信光連合軍が庄内川を越え、萱津まで進出

- 坂井甚介が清州城から出陣

- 辰の刻(午前8時)に萱津の原で両軍が激突

- 清州方は50人ほど討死

- 信長の初勝利で終戦

坂井大善ら清州方が信長方の松葉城と深田城を攻撃した翌日・8月16日の明け方。

清州城の攻撃を決意した信長は本拠の那古野城を出陣します。

単独ではなく、守山城から叔父の信光が応援に駆け付けました。

信長・信光連合軍は、那古野城と清州城を隔てる庄内川を越えて萱津まで進出します。

対する清州方は坂井甚介を総大将にして清州城から出陣しました。

辰の刻(午前8時)、信長方が東へ向けて攻撃を仕掛け、開戦します。

戦いは数時間つづき、

清州方では坂井彦左衛門・黒部源介・野村某・海老半兵衛・乾丹波守・山口勘兵衛・堤伊与など50名ほどが討死しました。

そして信長にとって非常に大きかったのは、清州方の死亡者の中に総大将の坂井甚介が含まれていたことです。

討ち取ったのは、信長の家臣、柴田勝家と中条家忠の2人です。

坂井大善に次ぐ実力者、坂井甚介の死により清州方へ大打撃を与えることに成功したのです。

松葉城と深田城での戦闘

萱津の原での戦闘の他にも、松葉城と深田城でも戦闘がありました。

【松葉城での戦闘】

- 清州方が松葉城から出撃

→20町(約2.2㎞)ほどの場所で城を守る - 辰の刻~午の刻(正午)まで矢戦

- 清州方で3名が討死

【深田城での戦闘】

- 清州方が深田城から出撃

→30町(約3.3㎞)ほどの場所で城を守る - 清州方で30名ほど討死

松葉城、深田城ともに清州方が城を守るために出陣しました。

松葉城では、20町(約2.2㎞)離れた場所で戦闘が開始。

辰の刻(午前8時)~午の刻(正午)まで矢戦がおこなわれ、負傷者が多数でます。

終始、信長方が優勢で、清州方では赤林孫七・土蔵弥介・足立清六の3名が討たれ、松葉城へ撤退しました。

深田城では、30町(約3.3㎞)離れた場所で戦闘が開始。

防塁がない平地だったため、信長方が即時に勝利を決め、

屈強で知られた伊東弥三郎・小坂井久蔵など30名ほどが討死しました。

その後、信長はすぐに松葉城と深田城へ攻め寄せ、清州城へ撤退させることに成功しました。

このように信長は萱津の戦いに圧勝し、家督相続後の初勝利を飾りました。

萱津の戦いでの勝利は、信長が先代の信秀に負けず劣らずの戦闘力をもった器量人だと尾張国内へ証明という大きな意味を持ちました。

まとめ

以上、萱津の戦いについて解説しました。

又代として実権を握っていた坂井大善ら清州方との勢力争いに端を発した戦いですが、

信長は圧倒的な強さで家督相続後の初勝利をおさめました。

この勝利では清州方の中心人物、坂井甚介を討ち取ることに成功し、今後の清州方との勢力争いを有利に進めることができる意味をもった戦いでした。

このあとも信長は清州方との戦いを続け、尾張国統一に邁進していくことになります。

コメント