江戸時代中期。

名君・徳川吉宗の後を受けて幕政をリードした田沼意次。

しかし、天明6年(1786)に失脚すると、資財没収など苛烈な末路を辿ります。

一般的には、その後の松平定信が寛政の改革に注目が集まり、

意次や田沼家のその後についてはあまり語られません。

実は、田沼家は幕末まで存続し、幕府方として重大事件の追討軍総督を任されるなど見事に復活しているのです。

この記事では、連続する不幸見舞われ、不遇の時代を経験しながらも、

不死鳥のように復活した田沼家のその後を紹介します。

絶頂からの急転直下 田沼意次の人生

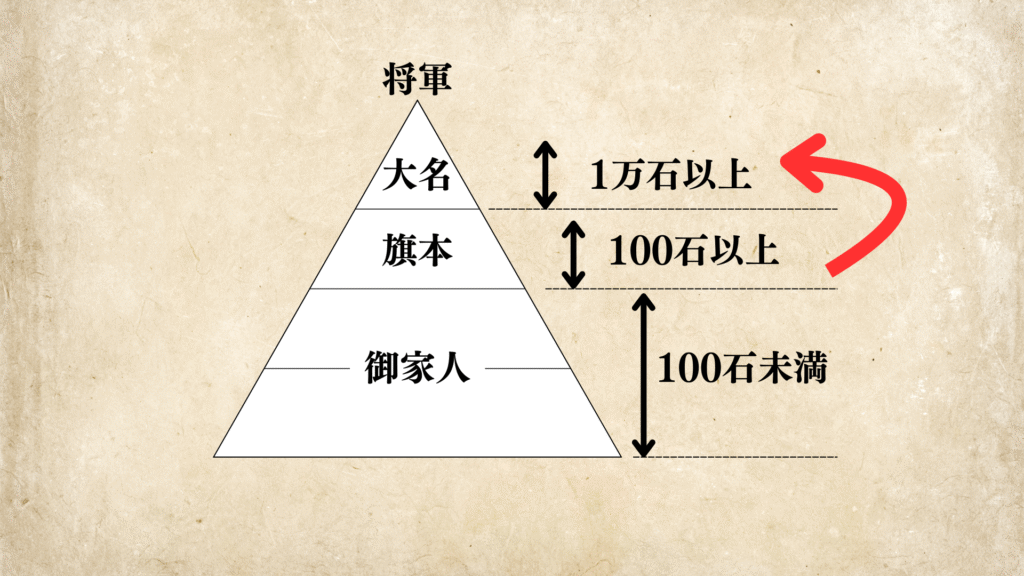

田沼意次は、わずか600石の旗本から57,000石の大名へと駆け上がった、江戸時代でも稀有な人物です。

まずは、その意次の人生を見ていきましょう。

享保19年(1734)3月、16歳で次期将軍・徳川家重の小姓となり、頭角を現します。

意次は将軍となった家重の信頼を一身に集め、破竹の勢いで昇進し、宝暦8年(1758)には、相良藩1万石の大名に取り立てられました。

将軍が家治へと変わってもその勢いは衰えず、明和4年(1767)7月、将軍の側近である側用人に昇格。

2万石となり、相良城の築城を許可されました。

そして、安永元年(1772)には、幕政のトップである老中を兼任するに至り、その権力は頂点を極めます。

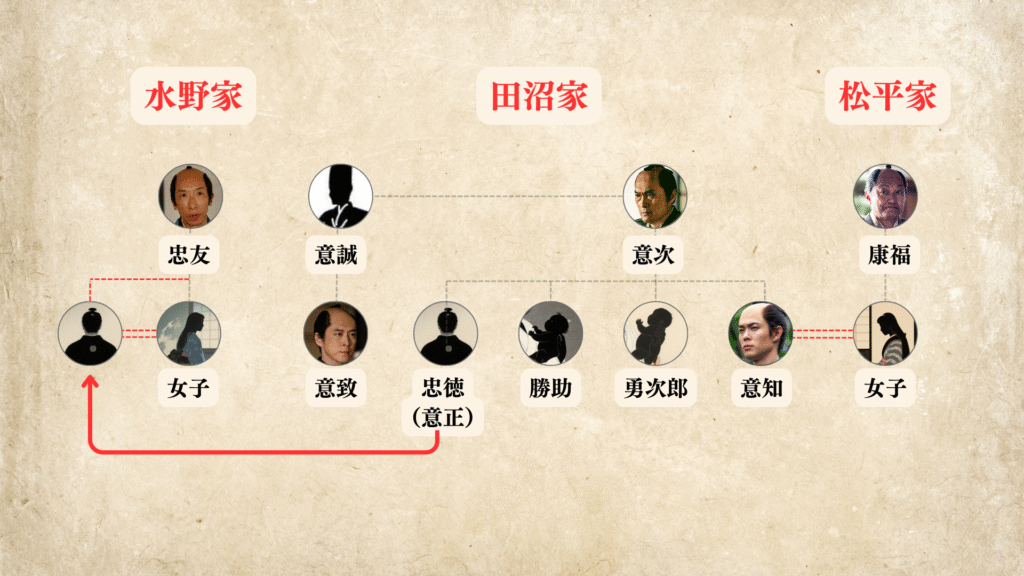

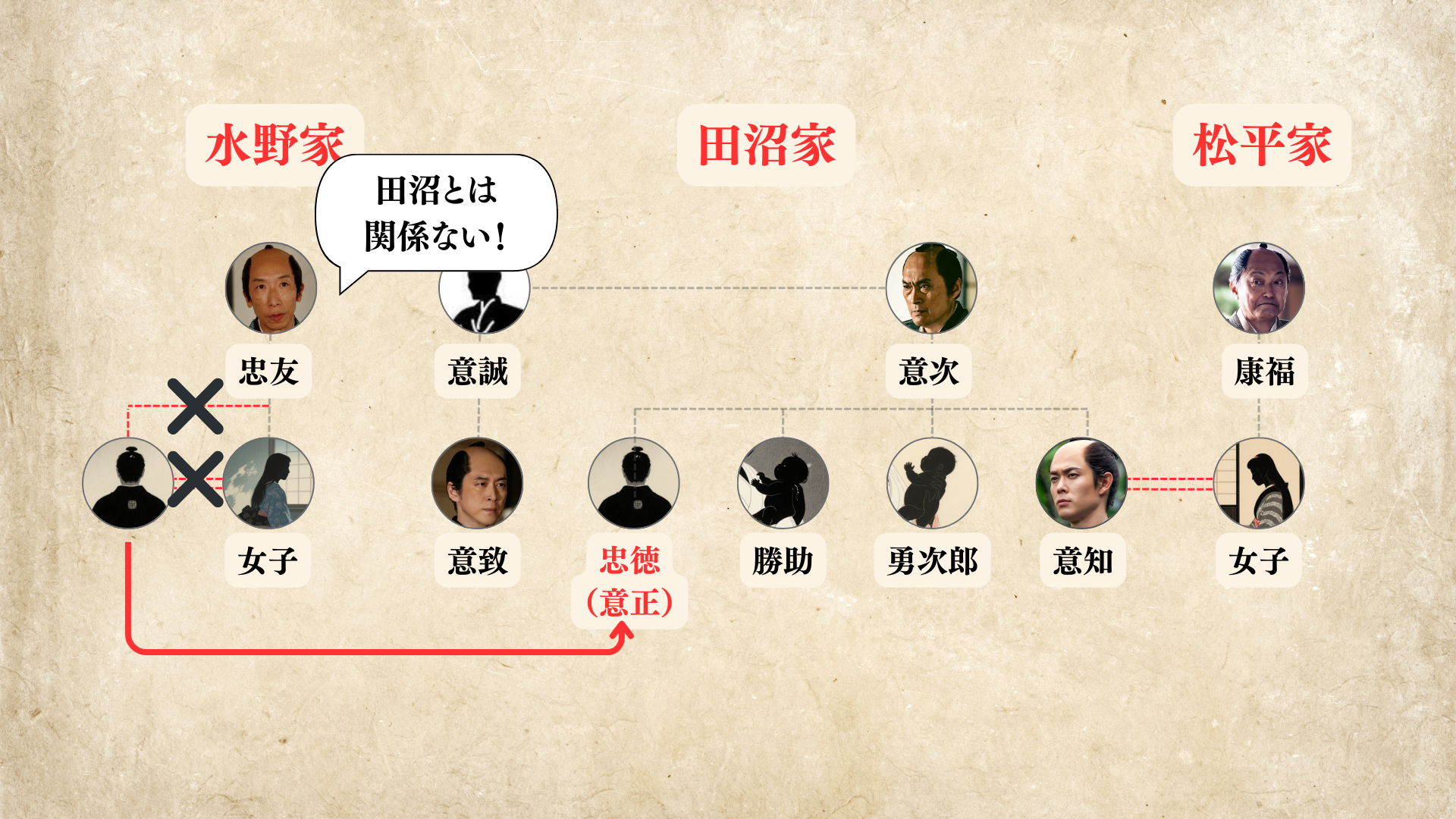

意次は、さらに盤石な体制を築くため、

同じく老中の松平康福の娘を嫡男、意知に娶らせ、若年寄に進めていきます。

また、四男、忠徳を側用人、水野忠友の婿養子とし、忠友のことは老中に推しました。

この四男、忠徳がのちに田沼家を復活させていく人物です。

さらに、御三卿の一つ、一橋家にまで手を伸ばします。

弟の意誠を家老職につかせたのです。

意誠の没後は甥、意致を家老職につかせるとともに、一橋家から将軍世嗣となった家斉の側衆につかせました。

さて、このように周囲を自身の派閥で固めながら意次は、大胆な経済政策を次々と打ち出しました。

株仲間を奨励し、鉱山を開発し、蝦夷地の開拓まで計画します。

財政難に苦しむ幕府の財政を立て直そうとし、着実に成果をあげていきました。

しかし、天明4年(1784年)。

最愛の息子、意知が江戸城内で旗本、佐野政言に襲われ、命を落としたことで、運命の歯車が狂っていきます。

その革新的な政策に、保守派の不満が募り、天明の大飢饉の苦しみが民衆の怒りも増大させ、意次への風当たりが日増しに強くなっていたのです。

そして、天明6年(1786年)8月25日。

最大の庇護者だった将軍、家治が命を落としました。

後ろ盾を失った意次は、保守派の最大勢力、松平定信の手によって、瞬く間に老中を罷免されてしまいます。

追い打ちをかけるように、自らが取り立てた水野忠友が養子の忠徳を離縁して、田沼家に帰しました。

忠友が田沼家との関係を捨てたことをアピールしたことで、堰を切ったように田沼家との離縁がなされました。

その数は、大名、旗本53人にもおよんだと言われています。

そして、甥の田沼意致をはじめとした残った田沼派の幕閣も次々と罷免されていきました。

意次に対しては、

さらに、天明6年10月に田沼の神田屋敷、大坂蔵屋敷、領地を2万石削減。

松平定信が老中首座となったあとの天明7年(1787)10月には、蟄居の上、相良の所領と居城とも没収という苛烈な処分が言い渡されました。

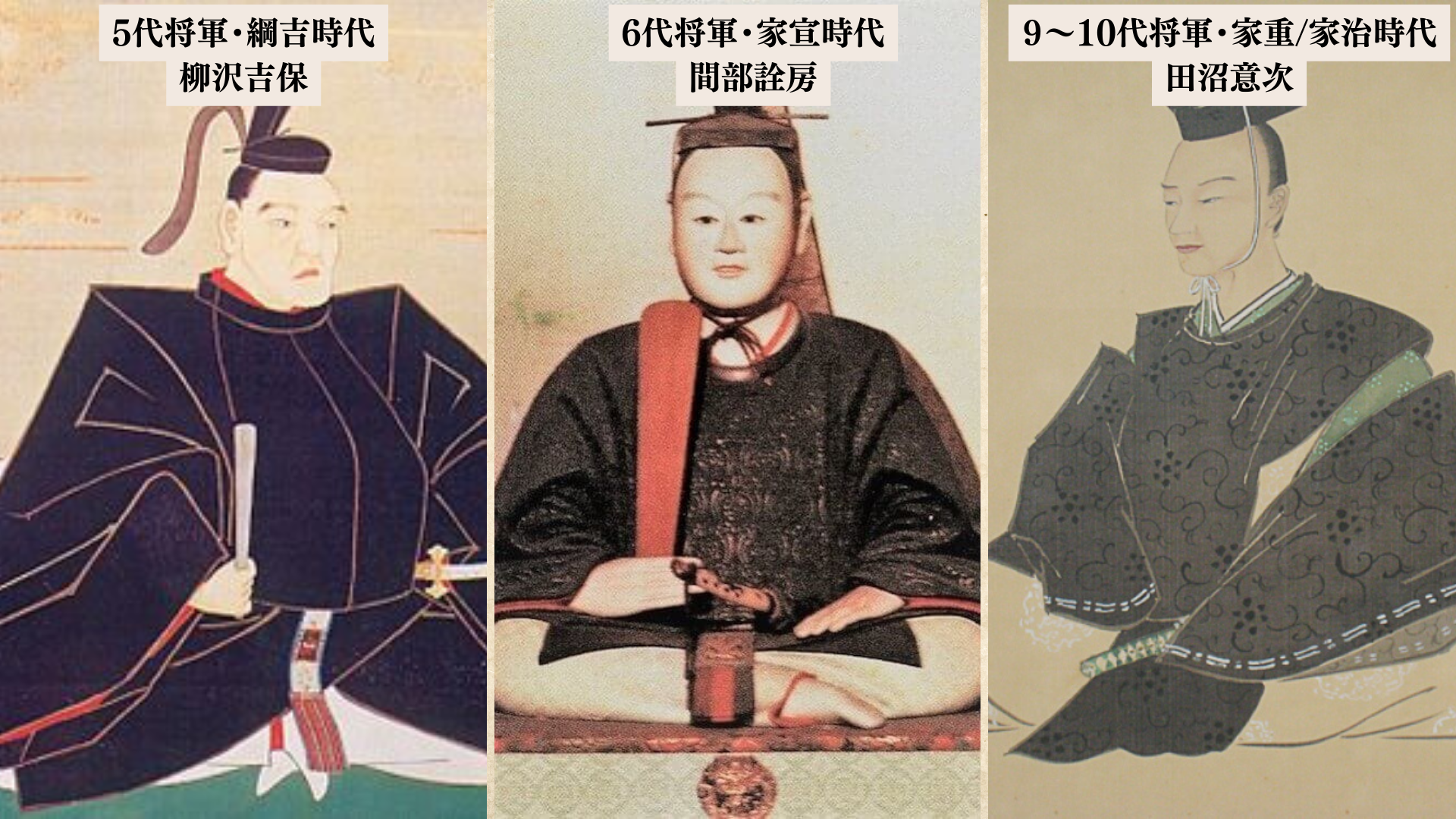

過去にも柳沢吉保や間部詮房といった軽輩から権力を握った人物が将軍の代替わりをきっかけに失脚することはありました。

しかし、いずれも家禄は維持されており、ここまで苛烈ではありません。

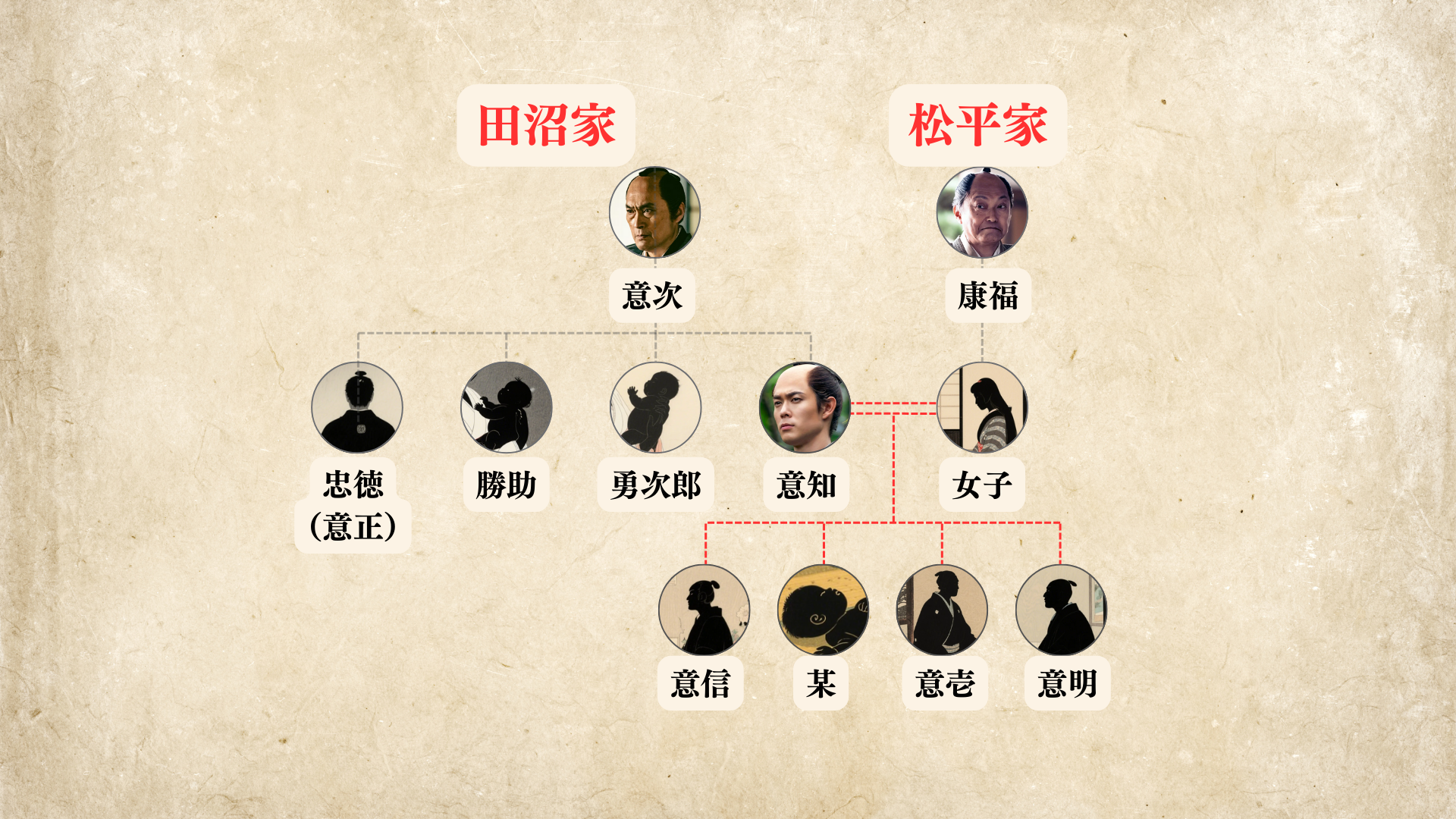

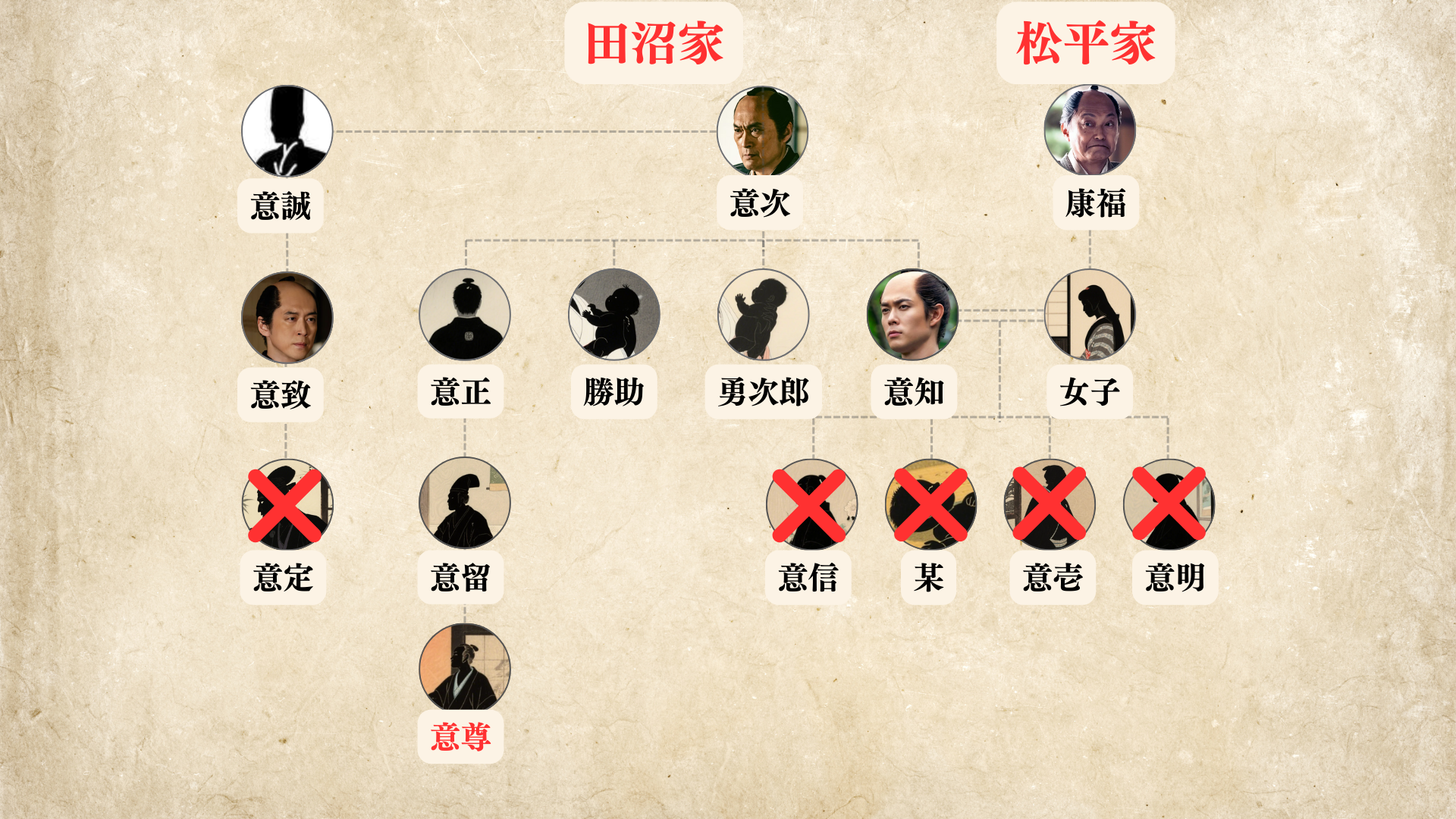

田沼家は意知の子で、意次の孫にあたる意明が家督相続することは認められました。

陸奥国下村と越後国頸城郡を合わせた1万石を与えられ、辛うじて大名を保つことができたのです。

そして、天明8年(1788年)7月24日、意次は江戸で生涯を閉じました。

享年70歳でした。

連続する不審死 田沼家の不遇の時代

田沼意知は、四男三女を儲けていました。

天明7年(1789)10月2日、意次が蟄居を命じられたため、

意知の嫡男意明が15歳で田沼家を相続し、下村藩を立藩しました。

石高1万石という小身にも関わらず、翌天明8年9月には幕命により、6万両を上納させられました。

これは、河川が洪水によって溢れることで、田畑が流されてしまうことを避けるための普請工事のためです。

スタートから苦しい状況が続く中、寛政3年(1791)に将軍家斉に謁見し、寛政7年(1795)23歳の時には正室も迎えています。

しかし、翌寛政8年9月22日。

大阪城を守衛の任についていたところ、24歳という若さで大坂の地で急逝しました。

意明は結婚したばかりだったため、まだ子どもがおらず、意知の次男意壱が17歳で跡を継ぐこととなりました。

しかし、意壱も結婚した翌年の寛政12年(1800年)9月17日に21歳でこの世を去ります。

つづいて、意知の四男の意信が跡を継ぎますが、わずか3年後。

享和3年(1803)9月に22歳で他界しました。

田沼家は、わずか16年の間に、3代の藩主がいずれも20代前半でこの世を去るという悲劇に見舞われました。

そして、ここで意知の3人の男子がついに絶えてしまうのです。

そこで、意次の弟、意誠の孫である意定が跡を継ぎますが、その意定も文化元年(1804)に21歳で他界します。

ただの偶然か、田沼派の復活を恐れた保守派の仕業なのか今となってはわかりません。

しかし、若い当主が就任後相次いで倒れるという不幸が連続して起こったことは事実で、昇進や加増の話が持ち上がることもありませんでした。

意次亡きあとの田沼家は、しばらく不遇の時代を過ごしたのです。

田沼家の復活へ 意次四男・意正の奮闘

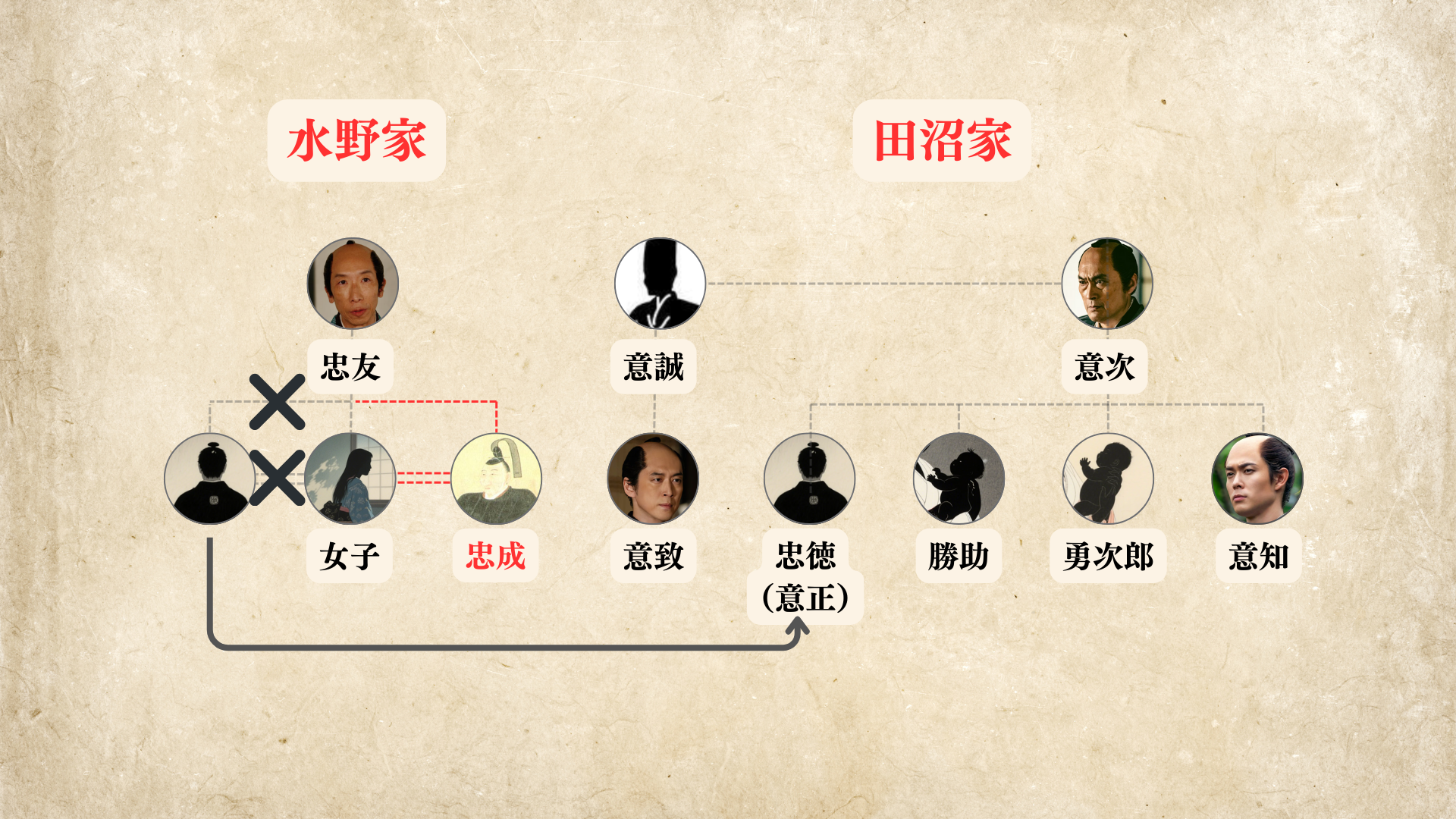

田沼家断絶かという危機に、白羽の矢がたった人物が、意次の四男・忠徳です。

かつて、意次の盟友、水野忠友の婿養子となっていた人物です。

意次の権勢に陰りが見えたため、忠友が絶縁し、田沼家に戻された忠徳ですが、幕府から田沼家相続を許可され、意正と改名します。

文化元年(1804)7月、江戸に屋敷を拝領し、下村藩1万石の藩主となった意正は、

田沼の家名挽回のため、必死に働いたため、次第に重く用いられるようになります。

将軍家斉に御目見得したあとは、文化元年(1804)12月に従五位下、玄番頭(げんばのかみ)に叙任されました。

文化3年(1806年)6月1日には、幕府の番方、つまりは警護が役目の武役の中でも最も誉れ高く、歴史が古い大番頭に任命されます。

意正は、大阪城大番頭として何度も江戸と大坂を往復しました。

そして、その働きぶりが評価され、文政2年(1819年)8月8日には、西の丸の若年寄に就任することができました。

そして、文政6年(1823)7月8日。

若年寄の功を認められ、加増の話が持ち上がります。

しかし、意正は、加増よりも田沼家の旧領である相良の地へ帰りたいと申し出たため、

幕府はこれを認めました。

意次の失脚から36年。

田沼家は念願の地、相良1万石の大名に復すこととなったのです。

その後も順調に昇進をしていき、文政8年(1825年)4月18日、西の丸の側用人となりました。

12月には、父、意次と同じ従四位下にまで昇進。

天保5年(1834年)4月26日、側用人を辞任し、天保7年(1836年)4月21日、隠居し長男の意留に家督を譲りました。

そして8月24日、78歳でこの世を去りました。

このように、田沼家は、意次の四男、意正の手によって見事に復活を遂げたのです。

この復活劇は、もちろん意正の手腕によるところが大きいですが、忘れてはならない人物が2人います。

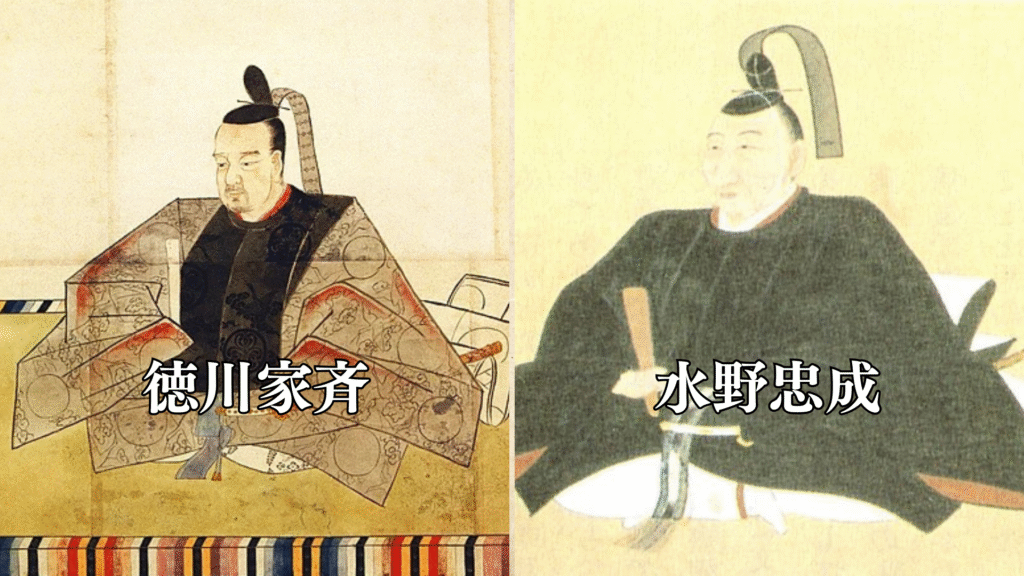

それが、時の将軍家斉と老中水野忠成です。

水野忠成は、水野忠友の養子です。

『寛政重修諸家譜』によれば、意正と離縁した妻が、忠成と結婚しています。

つまり、意正と忠成は養父と妻を同じくした人物なのでした。

忠成は、将軍家斉から絶大な信頼を寄せられ、側用人、老中として権力を握っていました。

意正の力量に目をつけた忠成が、家斉の同意のを得て引き立てたことも田沼家の復活の大きな要因と言えます。

最後の相良藩主・田沼意尊

天保7年(1836年)4月21日、意正から家督を継いだ意留は、同年8月に天保の大飢饉による凶作で領内に多数の餓死者を出すなど、前途多難の藩主生活となりました。

わずか4年後の天保11年(1840年)7月20日。

家督が22歳の嫡男、意尊に譲られました。

この意尊が相良藩最後の藩主となります。

意尊は天保14年(1843)に大坂城番の副として城の警備にあたる大坂加番に任じられます。

意尊はこの任のため、大坂に向かう途中で初めて相良にお国入りをします。

この時、意尊は領民から熱烈な歓迎を受けます。

しかし、四代もの当主が不審な若死にをしたため、警戒をしていたのか、

意尊は料理に手を出さなかったと言います。

見かねたお付きの料理人が「大丈夫だからお召し上がりください」と言ったため、やっと口にしたというエピソードが残されています。

ともあれ、無事に大坂城についた意尊は、着実に役目を果たしました。

そして、時代はペリーの黒船来航により幕末の混乱に突入し、

政治の中心は京の都に移ります。

この未曾有の大混乱の畿内での働きぶりが評価されたのか、

文久元年(1861年)9月14日には、43歳で若年寄をつとめるに至りました。

意尊は時の将軍、家茂の信任が厚く、文久3年(1863)の将軍上洛に付き従っていました。

混乱する情勢の中、来る戦争に備えて、意尊は相良領内で戦費を調達しています。

その額、藩の年間予算の4倍にも及ぶ6,000両(≒6億円)です。

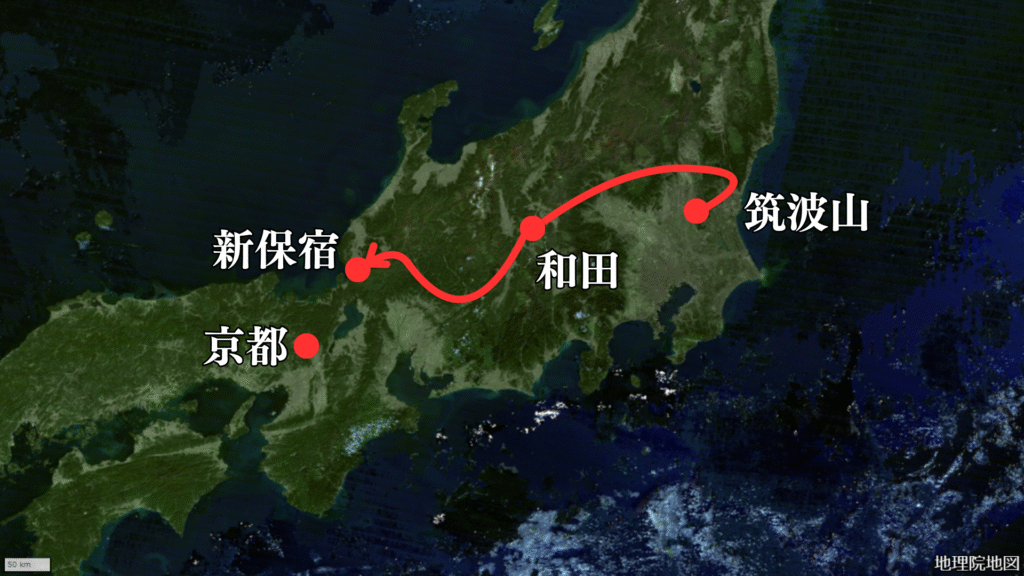

そんな中、元治元年(1864年)3月に日本を揺るがす内乱が勃発します。

いわゆる天狗党の乱です。

天狗党の乱・・・

水戸藩内外の天狗党と呼ばれた尊王攘夷派が筑波山で挙兵し、約1,400人の大集団となった一連の争乱のこと

当初は幕府に横浜鎖港の実行を要求することを目的としていましたが、一部が暴徒化したために、幕府は追討軍を編成することとなりました。

この追討軍の総督に、家茂の信任厚い田沼意尊が任命されたのです。

ちょうど戦費も調達しており、費用もこれにあてました。

意次失脚依頼、不遇の時代を過ごし、復活を果たした田沼家が、幕府への忠誠心を遺憾なく発揮できる時期がついに到来したのでした。

さて、天狗党は、京都への逃走を図ります。

中山道では幕府の命を受けた諸藩の追討軍が迎え撃ちますが、敗北が続きます 。

しかし、最終的には、追討軍が力の差を見せ、越前国の新保宿で降伏させました 。

総督の意尊は、越前に入国し、加賀藩より天狗党員の引き渡しをうけます。

加賀藩からは丁重に扱われていた天狗党員ですが、意尊は彼らを厳重に監禁しました。

そこは、異臭が漂よう不衛生で、劣悪な環境であったと伝わります。

意尊としては、幕府の膝元である関東で略奪や放火を働いたことが許せず、幕府の威信のため毅然とした対応をとったのでしょう。

最終的に、投降した828名のうち352名を処刑するという形で決着をみました。

そして、意尊が天狗党の乱が終息させたあとも、幕末の混乱は収まらず、

慶応4年(1868年)正月には、旧幕府軍と新政府軍との戦いが勃発します。

鳥羽・伏見の戦いです。

意尊は、幕府軍として戦いますが、旧幕府軍の敗北が決定。

その後、新政府軍が優勢となる中、慶応4年(1868年)2月には、相良藩は新政府側か旧幕府側かどちらにつくか尾張藩に問い詰められることとなりました。

忠誠心から幕府方として戦ってきた意尊ですが、ついに新政府恭順の証拠である「勤皇誓書」を差し出しました。

しかし、駿遠地方では最も遅い提出で、最後まで幕府へ忠誠を誓おうとする姿を見ることができます。

そして、明治元年(1868年)9月21日に上総国小久保へ移封され、意正が復活させた相良藩は、その幕を閉じました。

まとめ

以上、有名な田沼意次の子孫たちのその後を紹介しました。

田沼家は、絶頂にあった田沼意次が失脚したあと、相良の地を追われ、不遇の時代を過ごしました。

しかし、意次の四男、意正がその才覚により相良の地を取り戻し、幕末の混乱時には幕府方として重要な戦いに身を投じていきます。

田沼家は幕府に忠誠を誓い、実直に働くことで幕末まで生き残った家でした。

コメント