江戸時代、蝦夷の覇者として君臨し続けた松前藩。

その歴史は古く、アイヌとの交易から莫大な利益を得ることで力をつけていきますが、ロシアの脅威や藩主・松前道広の豪快な性格により、江戸時代中期には一時的に消滅も経験しました。

蝦夷では米がとれないため、アイヌとの交易の独占を認められ、商人としての性格も強く、江戸時代を通して特異な存在でした。

今回の記事では松前藩の幕末に至るまでの歴史と藩の財源として支えてきた交易の変遷を紹介していきます。

松前藩ができるまでの歴史

松前藩の歴史を知るために、時代を中世まで遡ります。

当時は、津軽までを日本と考え、現在の北海道にあたる蝦夷ヶ島は最果ての地として認識されていました。

しかし、蝦夷はラッコの皮をはじめとして、本州では手に入れることができない珍しい商品を得られる宝の地です。

そのため、徐々に本州から蝦夷へ移住する人たちが増えていきました。

この人たちのことを、先住民族であるアイヌの人々に対して和人と呼びました。

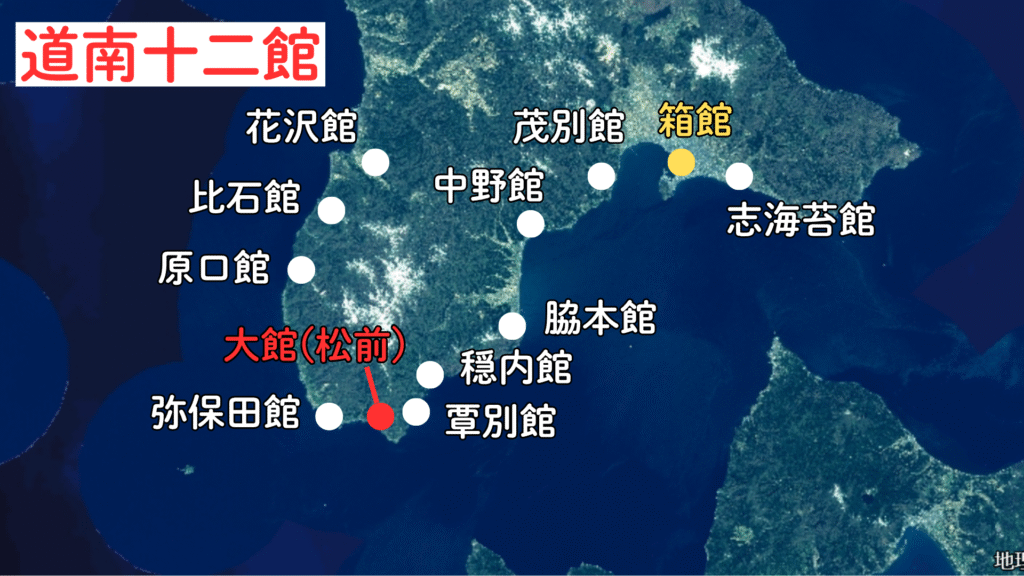

特に、日本の最北にあたる津軽海峡を統轄していた、津軽の豪族、安東氏の家臣たちは積極的に蝦夷へ渡り、渡島半島の南側に「館」と呼ばれる城塞を築いていき、アイヌの人々と交易をします。

この館の一つが「箱館」であり、のちに松前藩が本拠とする松前には「大館」と呼ばれる館が築かれました。

このような中、和人とアイヌの人々との軋轢が生まれ、アイヌ側の蜂起が相次ぎ、康正3年(1457)5月にコシャマインの戦いが勃発しました。

コシャマインたちの勢いは凄まじく、和人を追い詰めていきます。

この窮地を救った人物こそが、松前藩の始祖とされる武田信広でした。

この時、信広は花沢館の主、蠣崎季繁に身を寄せる客将でした。

さて、信広は出陣し、大館を奪還。続けざまにコシャマインの本陣である箱館を急襲をし、コシャマインを討ち取ることに成功したのです。

和人にとってはまさに救世主で、主人である蠣崎季繫は褒美に娘を娶らせて蠣崎氏の跡取りとしました。

以後、信広の子孫が蠣崎氏の当主をつとめ、代々「広」の名を継承していきました。

松前藩の誕生・藩祖慶広の活躍

始祖、信広から4代時代が下った戦国時代。

非常に洞察力が優れた当主が誕生しました。

この当主こそが、松前藩の藩祖となる蠣崎慶広です。

幼名を「天才丸」といい、天文17年(1548)9月3日、蠣崎氏当主・蠣崎季広の三男として生まれました。

慶広が当主となったのは、織田信長が本能寺の変で倒れた天正10年(1582)。

洞察力に優れた慶広は、破竹の勢いで全国統一を進めていた羽柴秀吉に近づくことで、主家の安東氏から蝦夷の主の座を手に入れることができるのではないかと考え始めます。

天正18年(1590)に秀吉が小田原の北条氏を滅ぼすと、奥州にも乗り出し、遂に全国統一を果たしました。

秀吉は前田利家らを派遣して奥州の検地に着手します。

これを知った慶広は、利家らのもとに挨拶に出向き、秀吉への取次ぎを依頼。

主家の安東氏にもあいさつへ行く許可をもらい、12月29日に聚楽第にて秀吉に拝謁しました。

秀吉は非常に喜び、慶広を従五位下に叙し、蝦夷一島の支配を認めました。

秀吉としては、安東氏と二重になった間接支配よりも都合が良いという判断だったのでしょう。

慶広は蠣崎氏の長年の夢であった安東氏からの独立を見事に実現させたのです。

文禄2年(1593)。

慶広は、朝鮮出兵のため名護屋城に滞在していた秀吉に拝謁します。

この時に、貴重品だったラッコの毛皮を献上したため、秀吉はまたも喜び、蝦夷支配を認める朱印状を交付しました。

その内容は、蠣崎氏が安東氏を介することなく、直接統一政権から対アイヌ交易の管理を任され、徴税権についても保障されることを意味していました。

慶広は、この朱印状をアイヌの代表者に聞かせ、

自分の命令に背くと、関白秀吉が数十万の大軍を率いてアイヌを討伐するぞと脅しをかけ、アイヌたちの帰服を計りました。

【秀吉の朱印状の内容】

①各地から松前に来る者は、アイヌに対しても和人に対しても道に外れたことをしてはならない。

②入港税は、これまで通り徴収すること。

③違反する者があればすみやかに誅罰する。

慶長3年(1598)8月、秀吉が没すると、洞察力に優れる慶広はすぐさま徳川家康に近づき、特大のラッコ毛皮を献上して臣従を誓いました。

また、この頃に蠣崎から松前へ氏を改めたといいます。

一説では、お世話になった大名である松平と前田から一字ずつとったとも言われています。

慶長5年(1600)の関ケ原の戦いには参陣できませんでしたが、慶長9年(1604)には家康から松前慶広に対して黒印状が発せられました。

アイヌ交易を監督するという、松前氏の権限をより明確にするとともに、アイヌと和人の直売買を禁じており、事実上松前氏が交易を独占する体制を認めたものです。

【黒印状の内容】

①諸国から松前に出入りする者たちが、志摩守(松前氏)に断りもなく、夷仁(アイヌ)と直に商売することは、あってはならないこと

②志摩守に断りなく渡海し、売買する者があれば、必ず言上すべきこと。

付、夷については、どこへ行こうとも夷次第であること。

③夷仁に対して非分の行いをすることは、堅く禁止すること

こうして、徳川幕府と松前家との主従関係が形成され、幕藩体制に組み込まれることとなりました。

ここに松前藩が誕生したのです。

コメが取れない。異例の松前藩

江戸時代は、土地の米収穫量に基づいた石高を基準に「農民に対して年貢量を定める」

また、「大名に対しては軍役などを定める」石高制が採用されていました。

しかし、松前藩は米を栽培しておらず、アイヌとの交易による利益を財源として発展してきた歴史を持ちます。

そのため、米が無く、石高を設定することができないため、松前藩は、無高大名と呼ばれました。

代わりに、家康から黒印状をもらい、アイヌとの交易の独占権を認められていました。

また、石高が無い反面、参勤交代では5万石以上の格式を与えられたり、頻度が3年に一度に緩和されているなど異例ずくめの藩でした。

しかし、他の大名とは違って、厳密には蝦夷の土地支配を認められておらず、実は不安定な状況だったのです。

江戸時代前半は問題にはなりませんでしたが、時代が下り、幕府が土地を召し上げる上知の大義名分となってしまいます。

松前藩の交易の歴史

松前藩はアイヌとの交易で財源を確保していましたが、時代と共に物々交換から、商人による漁業経営へと、徐々に姿を変化させていきました

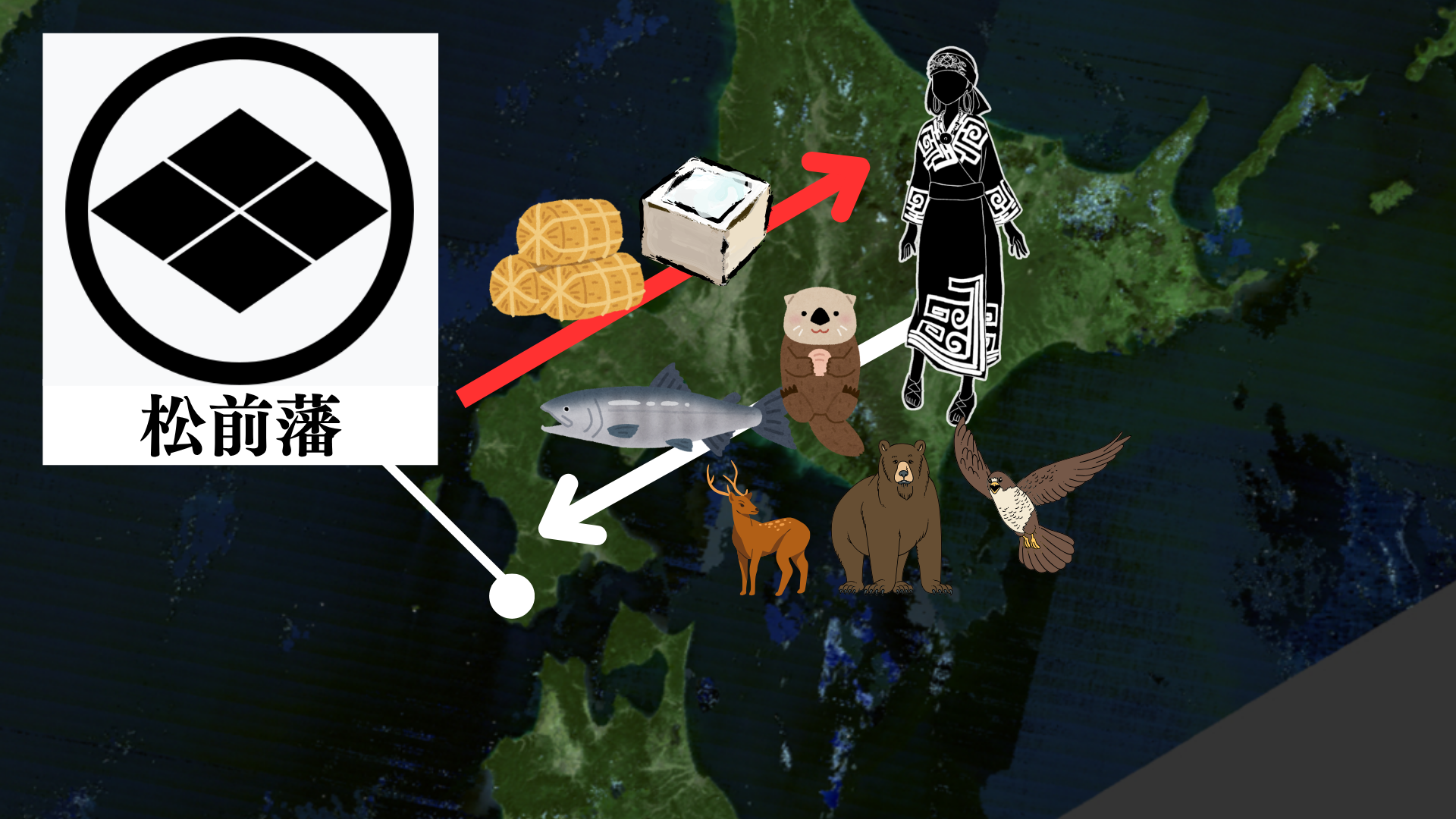

松前藩成立直後の元和年間(1615~1624)には、7月から8月にかけてアイヌの首長が城下にきて、蝦夷地の産物を持参。

正装した松前藩主が対面し、返礼をするという物々交換を行っていました。

具体的には、アイヌ側からは、干鮭や鹿、熊の毛皮、貴重品のラッコの毛皮や鷹を持ち込みました。

松前藩からは米や酒などの蝦夷では珍しい産物を返礼しました。

さて、松前藩ではアイヌから得た商品を本州向けに出荷する必要があります。

この役割を担ったのが近江商人たちでした。

近江商人は、蝦夷地の産物を上方市場へ運んで売りさばき、上方からは米や衣類をはじめ、あらゆる生活必需品を仕入れて松前に持ち込みました。

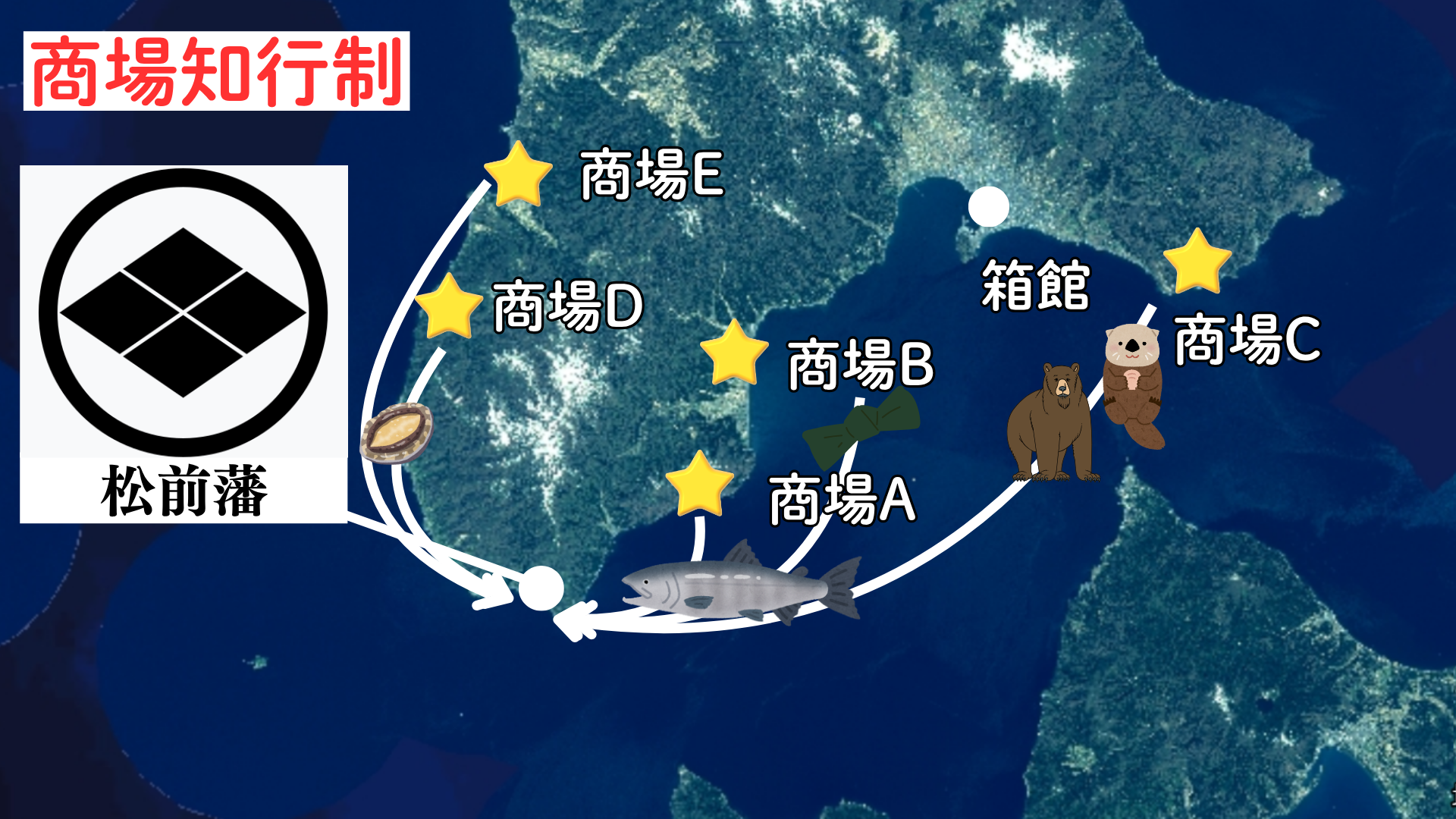

次に、寛永期(1624~1644)に入ると、新しい交易方式に切り替わっていきます。

これを「商場知行制」と呼びました。

蝦夷地に所在するアイヌ集落を商場という交易拠点として設定し、そこでアイヌと交易する権限。つまり、知行として上級藩士たちに与えたのです。

商場の知行主となった重臣たちは、夏期に1度だけ松前を出航し、商場に向かいました。

商船には、米、酒、麹、塩、たばこなどアイヌ社会で生産するのは難しい生活必需品を積んでいました。

反対に、アイヌたちからは干鮭、ニシン、干しアワビ、熊皮、ラッコ皮、昆布などを仕入れました。

こうして得た産物を松前に持ち帰って商人へ売り、利益を得たのです。

つまり、松前藩の重臣たちは給料が決まっておらず、自助努力により稼ぎを得ていました。

このような形態は、藩主も同様で、鮭や金山、鷹などが得られる直轄地での利益を得ていました。

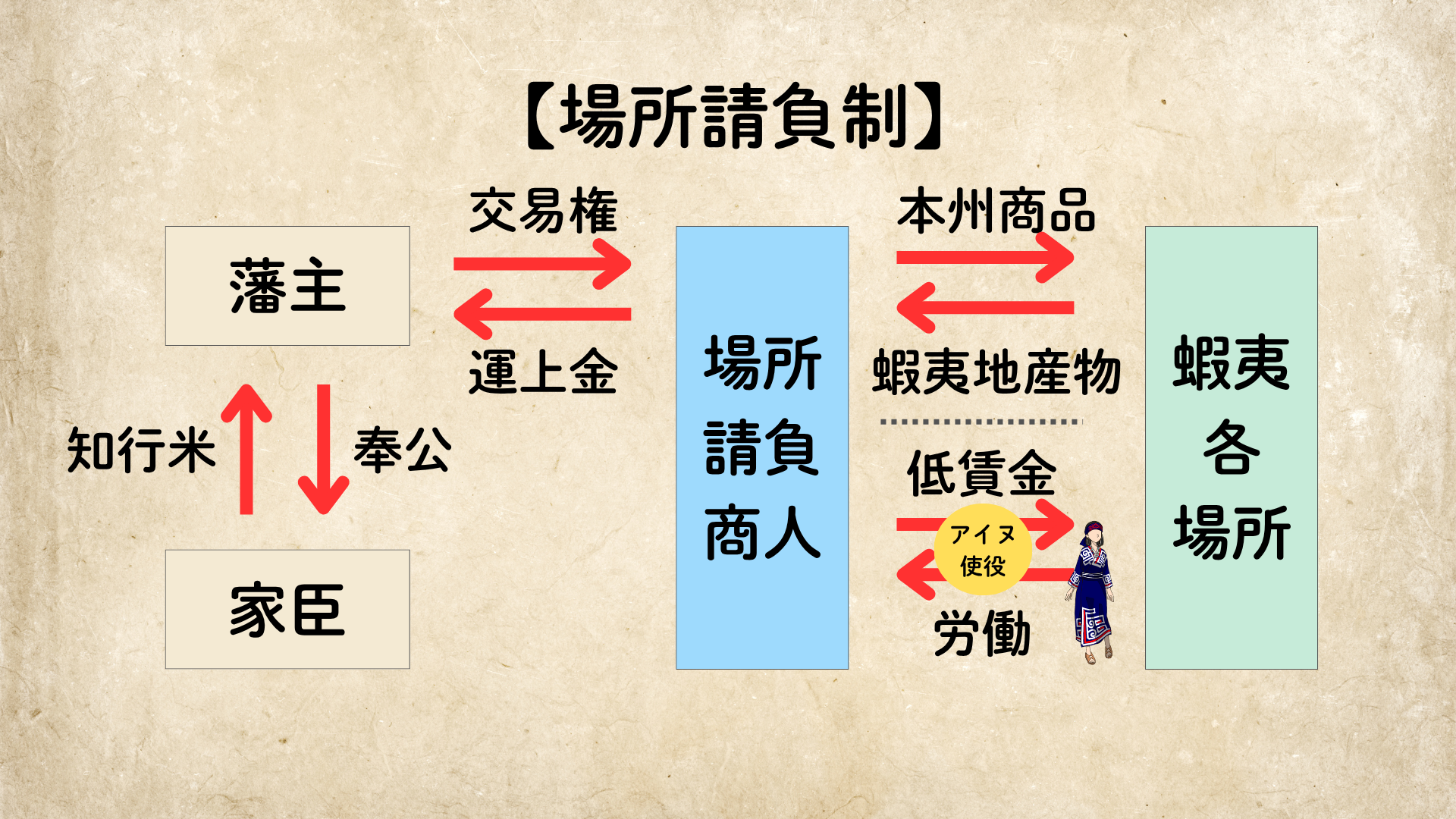

しかし、時代が下ると、商場におけるアイヌ交易での収益があげられなくなり、享保期(1716~1735)には、商場を共同で経営する家臣や運上金を取って商人に経営をゆだねる者が現れてきました。

このような方法を「場所請負制」と呼びます。

結局は商売経験の少ない重臣たちには上手く経営ができなかったようです。

初期は、請け負った商人は近江商人が大半で、運上屋という活動拠点を建設し、手代を派遣して運営をしました。

彼らは、交易の利益が減っていくなか、どのように利益を上げるか頭を悩ませます。

蝦夷地にはオットセイやラッコ皮などの希少価値をもつ産物が多くありますが、これらを増産することは難しい。

となると、商人としては漁獲物の増産に努めるしかないと結論を出し、アイヌの人々を労働力として使役していったのでした。

しかし、近江商人による独占もまた時代とともに崩れていき、別系統の商人たちが蝦夷地に進出してきました。

その顔ぶれは飛騨屋の武川久兵衛など、おもに江戸で活動した経歴をもつ大商人でした。

そして、この飛騨屋が田沼意次に蝦夷地に興味をもたせ、抜荷。つまり、密貿易の可能性を暴露するきっかけを作った商人でした。

暴露されたロシアの接近と蝦夷地の密貿易

アイヌ交易の独占を許されている松前藩は、一貫して蝦夷地に関する情報の漏洩に気を配り、秘密主義を貫いてきました。

ところが、一冊の暴露本によって、蝦夷地の実態が世に知られることとなったのです。

それが、仙台藩医の工藤平助が著し、老中田沼意次に献上された『赤蝦夷風説考』です。

この赤蝦夷風説考の情報提供者が、湊源左衛門という元松前藩の重臣でした。

飛騨屋の商売に圧力をかけたため、飛騨屋から訴えられて藩を追放された人物です。

さて、元松前藩の重臣の証言であるため、暴露本の信憑性は高く、ロシアが南下しているという事実。

そして、商人によりロシアとの密貿易が行われている可能性があるということを幕府や田沼意次の知るところとなったのです。

当然、幕府にとっては看過できない問題であり、また、蝦夷地開発により莫大な利益を得られるかもしれないということで、幕府は現地調査を行うことにしました。

天明5年から翌年にかけて、東は千島列島をウルップ島まで。

北は樺太南部までを調査し、蝦夷地の開発、ロシアに対する警備の試案を作成しました。

また、この調査では密貿易の確証は得られなかったようですが、松前藩が隠していたロシアの接近、さらにはロシア人と既に会談していたことも発覚しました。

しかし、天明6年9月に田沼意次が失脚したため、蝦夷地開発は中止となりましたが、問題の重大さが広く知られ、今後の松前藩に大きな影響を与えていきます。

幕府の上知による松前藩消滅

『赤蝦夷風説考』や調査により、蝦夷地の実態が明らかになってくると同時に、ロシア人の接近がより顕著になってきました。

有名な事件が、寛政4年(1792)9月3日に根室にやってきたラクスマン来航です。

ラクスマンは女帝エカテリーナ二世の命令を受けた陸軍中尉で、漂流民の大黒屋光太夫らの送還という口実を用いて、通商を求めてきました。

今度は藩主・松前道広のもと、幕府に報告をし、翌寛政5年(1793)に幕府役人との面談が実現しています。

幕府としてはロシア側の要求を拒否し、再度の来航も拒否。

しかし、「交渉が必要な場合は長崎で聞く」と伝え、入港許可証まで渡して終了しました。

そして、ラクスマン来航から12年後。

文化元年9月(1804)にレザノフが先の入港許可証をもって来航し、通商を求めてきました。

しかし、幕府はこれをまたもや拒否。

レザノフは失意のまま長崎を去りますが、武力による威嚇で日本の意思を改めさせようと、日本への攻撃を命じたのです。

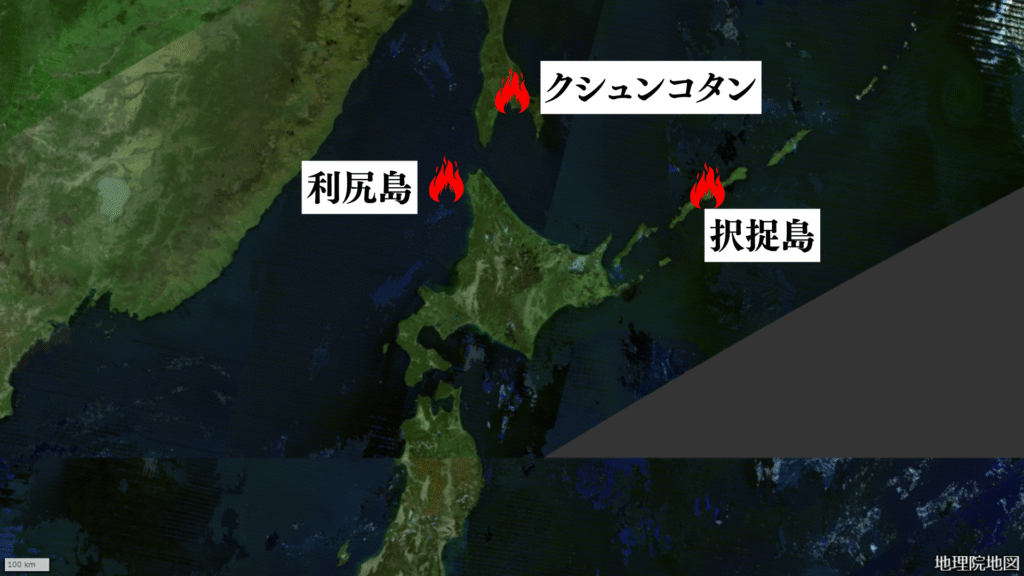

狙いは蝦夷地で、文化3年(1806)9月に樺太南部のクシュンコタンへの攻撃を皮切りに、択捉島、利尻島を攻撃しました。

このような緊迫した情勢から、文化4年(1807)3月。

幕府は松前藩領を全て取り上げ、蝦夷島と周辺の島々すべてを直轄地とすることを決定しました。

また、同時に数々の軽挙な行動やロシアとの親密な関係の噂が絶えなかったため、既に隠居させられていた松前道広は江戸での永蟄居を命じられました。

こうして松前藩が幕府の上知によって消滅し、長年の本拠を去ることとなったのです。

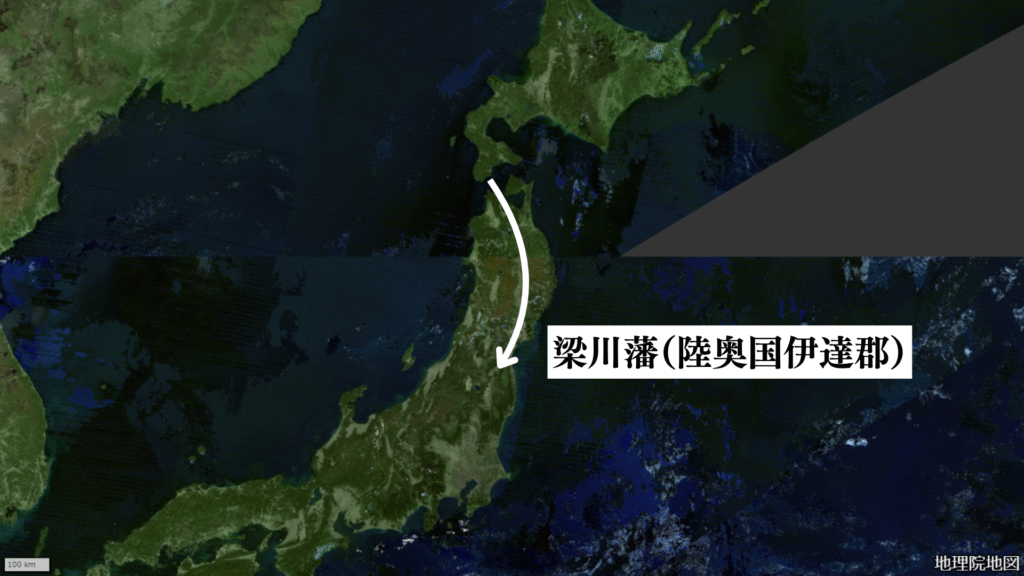

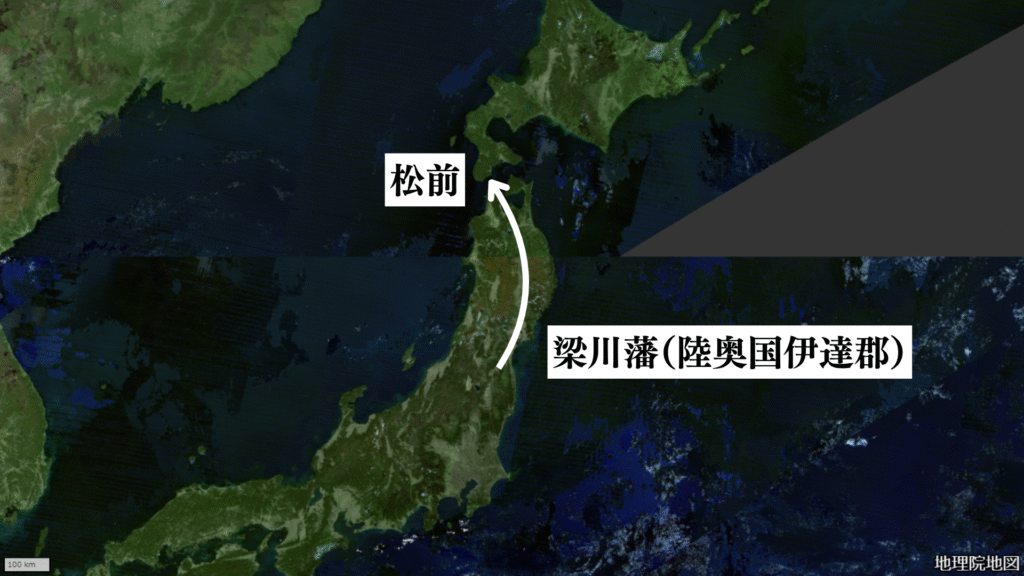

その後、松前藩は陸奥国梁川藩9,000石。

飛び地を含めて18,000石に転封となりました。

しかし、松前藩は7万、8万石に匹敵する実収入があったといわれており、50%以上の家臣を召し放つという大リストラを敢行しました。

こうして、何とか松前家を存続することはできました。

しかし、松前家としては父祖の土地を追われたこととなり、何とか返り咲くべく運動をしたようです。

その中心となったのが、前藩主の道広の弟で首席家老であった松前広年。

蠣崎波響の名で知られ、絵師としても活躍した人物です。

復領運動とはつまりは賄賂攻勢です。

ただ、その費用の捻出は難しく、松前で募金運動をしたり、波響が多忙な時間を割いて絵を描いて、売却したお金を資金にも当てていたといわれています。

こうした地道な活動を経て、15年の月日が流れた文政4年(1821)12月7日。

遂に松前へと返り咲く幕命が届きました。

波響たちの努力もありましたが、実は海外の情勢も関わっていました。

ヨーロッパでナポレオン率いるフランス軍が躍進し、1812年にモスクワに進行をしました。

ロシアは撃退したものの、その戦後処理に手が取られ、日本近海に来航するロシア船が見られなくなっていたのです。

運も味方した復帰劇でした。

幕末の混迷と最前線に立つ松前藩

梁川から復帰を許された松前藩は、藩政改革に取り組み、蝦夷地全域を藩主直轄としました。

藩士には金銭で俸禄を支給する方式に変更し、他藩と同様の統治体制となっていったのです。

いわば、梁川藩時代の経験を活かしたのです。

そして、幕末の嘉永2年に名君と名高い12代藩主、松前崇広が誕生します。

外様大名であるにも関わらず、禁門の変勃発後の元治元年11月に老中に就任するという異例の人事が実施されました。

しかし、尊王攘夷の嵐が吹き荒れる中、開国を進める崇広に朝廷勢力が大激怒。

老中を解任され、失意の中、慶応2年4月にこの世を去りました。

崇広の亡きあとの松前藩は、新政府へ恭順の道を選びました。

しかし、戊辰戦争の舞台は北へと移り、遂には蝦夷がその最終決戦の場となりました。

松前藩はその最前線に立たされることとなり、旧幕府軍と対決をすることになります。

明治元年10月28日。箱館を占拠した旧幕府軍は土方歳三を総指揮官とする700程の兵力で松前城に進撃を開始しました。

城下での戦いが始まったのは11月5日。

松前藩は表門の内側に大砲を設置しており、門をひらいては攻撃。

終わるとすぐに門を閉じるという素早い所作による作戦を実行し善戦します。

しかし、土方歳三の戦略と旧幕府海軍の圧倒的な戦力により、松前城はわずか1日で落城。

戦いに敗れた松前藩兵たちは要塞のおかれた江差と未完の新城・館城に落ち延びていきました。しかし、追撃してきた旧幕府軍にあえなく敗れ、蝦夷地を脱出しました。

その後は新政府とともに体制を立て直し、箱館戦争で一矢報いた松前藩は、松前の復興を諦め、館城への移転を決定。

館藩と名称を変えて、廃藩置県を迎えることになるのです。

まとめ

以上、松前藩の歴史を一気に紹介しました。

松前藩の歴史は古く、中世のコシャマインの戦いで活躍した武田信広が始祖でした。

藩祖は、豊臣秀吉と徳川家康と素早く関係を築いた、洞察力に優れた慶広です。

慶広の活躍により、秀吉、家康両人から蝦夷でのアイヌ交易の独占を許され、藩の財政を支える基礎を作ったのです。

そして、その交易は、物々交換から商人に任せた漁業経営へと姿を変えていきました。

一時は父祖の地を追われるものの、家老の蠣崎波響の地道な活動により復帰し、戊辰戦争では新政府軍の一員として戦った藩でした。

コメント