徳川家康を天下人たらしめた軍事力。その基礎である「三備」をご存知でしょうか?

徳川家・草創期である永禄8~10年(1565~1567年)頃に、家康は家臣を3つの軍団に分ける軍制改革を実施します。

3つの軍団とは以下の通りです。

①旗頭・酒井忠次組(東三河衆)

②旗頭・石川家成組(西三河衆)

③家康直下の旗本(旗本先手役・馬廻衆)

この3つの軍団(備)こそが、今回のテーマ「三備」です。

若き家康の軍事力を支えた「三備」とは何だったのか解説していきます!

徳川家康の軍事力編成過程

徳川家康の一生は戦いだったと言っても過言ではありません。

家康の戦歴は永禄2年(1559年)の初陣・寺部城攻めにはじまり、元和元年(1615年)の大坂夏の陣までの半世紀にも及びます。

戦い続けて、西三河の国人領主から三河一国、関東八州の大大名、そして天下人へと成長していきます。

成長の陰には軍事力編成を実施があり、その過程は4つの段階で考えられています。

第一期:三河譜代軍団の形成期(三河統一期)

第二期:領国拡大と軍団の膨張(関東移封まで)

第三期:関東入国と軍団の再編成(関ケ原合戦まで)

第四期:将軍権力の確立と公儀軍の形成(大阪の陣まで)

※『新編 岡崎市史 中世』より

三備は第一期の三河統一期で形成された軍団ですが、その後の過程でも常に軍事力の中軸を占めていました。

第二期~第四期の軍制改革の概略は以下の通りです。

第二期は旧今川・武田家臣を吸収

第三期は旧北条家臣を吸収

第四期は既成諸大名の全てを征夷大将軍として統率

次章で「三備」の詳細について解説していきます!

徳川家康の軍事力の要「三備」体制の成立

「三備」とは?

冒頭にも触れましたが、「三備」体制が成立したのは

永禄8~10年(1565~1567年)頃と考えられています。

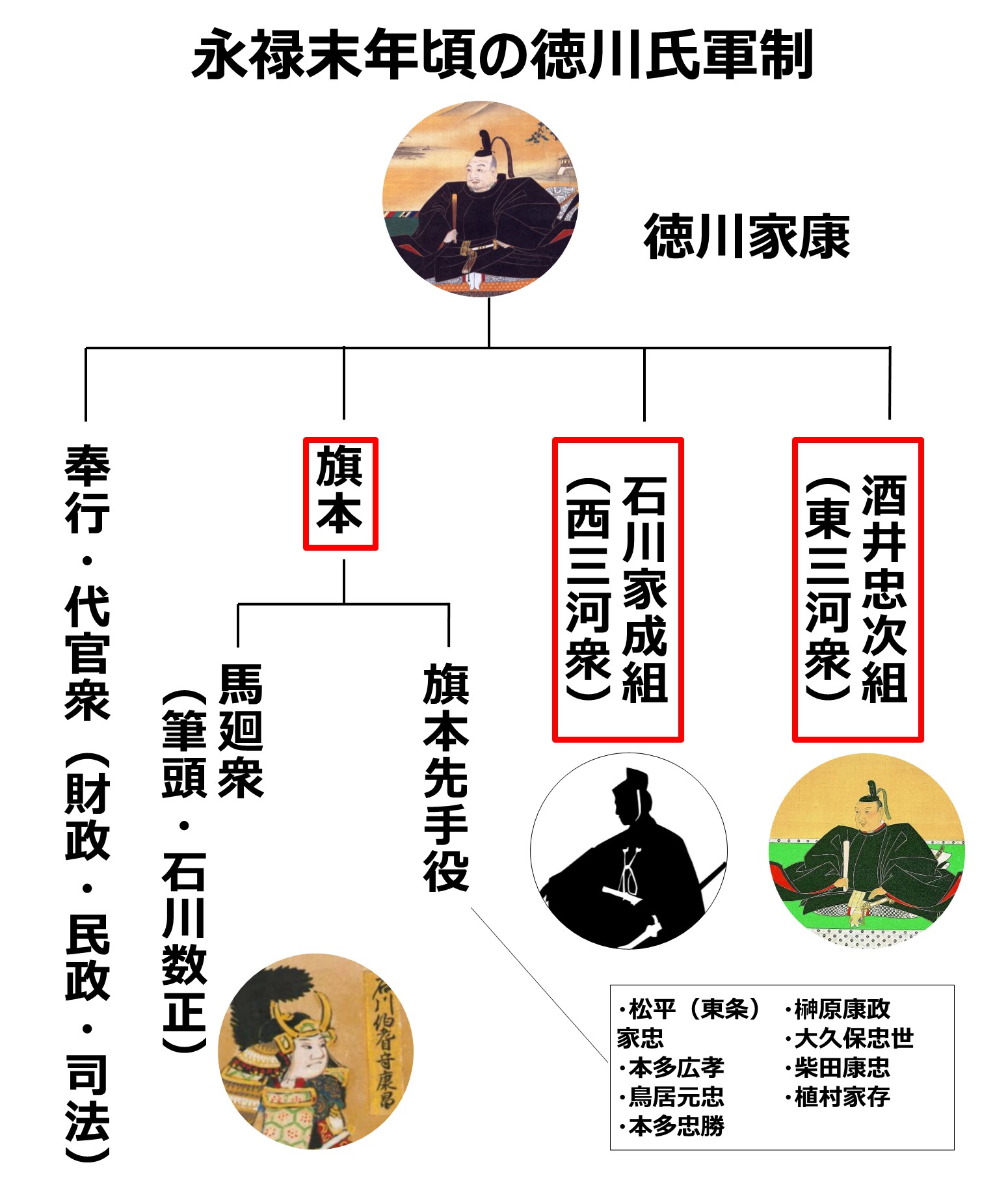

↓永禄末年頃の徳川氏軍制

図の赤枠が「三備」です。

酒井忠次・石川家成を旗頭とする二組と家康直臣の旗本の3組織からなる体制でした。

※奉行・代官衆は「三備」体制の枠外に位置付けられたようです。

字のままですが、「三備」=「3つの備え」=「3つの軍団」という意味です。

「備え」を広辞苑で調べるとよりわかりやすいです。↓

そなえ【備え】ソナヘ

そなえること。用意。準備。特に、敵の来るのを待ち受けて兵を配置すること。また、その兵。陣立て。「―を固める」「万全の―」

広辞苑

弓・鉄砲・槍の足軽衆や騎馬隊などいつでも戦える状態で配置していた軍団のことを指しました。

「井伊の赤備」などと言いますよね。

旗頭・酒井忠次の東三河衆

三備の意味が分かったところで、最初は酒井忠次組(東三河衆)を見ていきたいと思います。

旗頭の酒井忠次は、後に徳川四天王の一人として数えられる徳川家家老です。

忠次は永禄7年(1564年)に吉田城主(愛知県豊橋市)となります。そのまま、東三河をまとめる旗頭に任命されたわけです。

↓吉田城…遠江国(今川氏領土)に接する城。当時の徳川家にとって非常に重要な拠点。

その酒井忠次組(東三河衆)に組み入れられた武将は以下の通りです。

・松平忠正(桜井) ・松平親次(福釜)

・松平伊忠(深溝) ・松平清宗(竹谷)

・松平家忠(形原) ・松平康忠(長沢)

・松平景忠(五井) ・鵜殿康定

・牧野康成(牛久保)・松平(戸田)康長(二連木)

・菅沼定盈 ・菅沼貞通

・西郷家員 ・奥平貞能(作手)

・本多忠次(伊奈) ・設楽貞通(設楽)

・戸田忠重

メンバーの一覧の通り、「松平」の一族衆や東三河の有力な国衆がいます。

一般に戦国大名の軍事編成は主将の一族(支城主など)が単位先頭集団の長となるのが通例(『新編 岡崎市史 中世』)だったことを考えると、

譜代家臣の酒井忠次の下に、一族・国衆を配置したことは非常に画期的な改革でした。

小田原の北条氏などは、支城に上手く一族を配置したことで有名ですよね。

旗頭・石川家成の西三河衆

次に石川家成組(西三河衆)を見ていきます。

石川家成は、家康無二の忠臣と言われた徳川家家老です。

同じ石川氏として有名な石川数正の叔父にあたる人物です。

石川家成組(西三河衆)に組み入れられた武将は以下の通りです。

・松平真乗(大給) ・内藤家長

・松平直勝(佐々木)・松平信一(藤井)

・鈴木重愛(小原) ・鈴木喜三郎(足助)

・島田平蔵(矢作) ・松平宮内小輔(押鴨)

・平岩親吉 ・酒井重忠(西尾)

・酒井忠利(西尾)

東三河衆同様、「松平」の一族衆や有力国衆に加え、内藤家長や平岩親吉などの譜代衆が組み入れられました。

家成は非常に優秀で、永禄12年(1569年)遠江国掛川城主に任命されます。遠江国で最初の城主であり、武田氏との国境を任されたのです。

この人事異動を機に、西三河衆は甥の石川数正が旗頭となって取りまとめることとなりました。

↓石川家成についてはこちらの記事を参考にしてください。

↓掛川城

旗本:旗本先手役と馬廻衆

最後に、家康の直臣である旗本について見ていきます。

先述した二人の旗頭に属さない家臣は、家康の直轄軍として、旗本備に編成されていたようです。

酒井組(東三河衆)と石川組(西三河衆)に編成されていた家臣たちは平時においても統率を受けていたようですが、旗本は軍制上のことのみだったようです。

旗本先手役に任命された武将は以下の通りです。

・松平(東条)家忠 ・本多広孝

・鳥居元忠 ・本多忠勝

・榊原康政 ・大久保忠世

・柴田康忠 ・植村家存

・大須賀康高 ・小栗忠吉

軍制改革当初は太字の人物が任命されています。その後、家康の領土拡大と共に人数を増やしていきます。

旗本先手役はその名の通り、先手すなわち前線で戦う軍団として活躍しました。

また、遊軍としての側面を持っており、姉川の戦いや三方ヶ原の戦いなど重要な戦いで活躍していきます。

先手役に任命された榊原康政は50騎、本多忠勝は55騎の与力を与えられています。

大河ドラマ「どうする家康」でも登場した人物ばかりです。

徳川勢 (徳川家臣) 相関図 | 登場人物 | 大河ドラマ「どうする家康」 – NHK

馬廻衆は先手役とは別の直轄軍で、主君・家康の側を離れず常に守り続ける家臣たちです。

この馬廻衆を統轄していた人物が先述の石川数正でした。

軍制改革初期では馬廻衆として活躍し、その後、西三河衆の旗頭となりました。

まとめ

以上、家康の軍事力を支えていた「三備」について解説しました。

備とは「兵の配置」のことを言い、軍制改革初期は3つの備を編成したため、「三備」と呼ばれました。

家康が三河国統一後の躍進を支え、織田信長との共闘でも活躍したため、信長をも支えたとも言えます。

その後も、「三備」体制を維持していきますが、

天正13年(1585年)11月13日に石川数正が突然豊臣秀吉のもとに出奔した事件を機に、三備を基礎として、「七備」などと、第二期・第三期・第四期と新たな軍制改革が実施されていくことになります。

コメント