江戸三大改革の一つ、寛政の改革。

その中心人物が時の老中首座・松平定信だったということは教科書に必ず載っており、よく知られています。

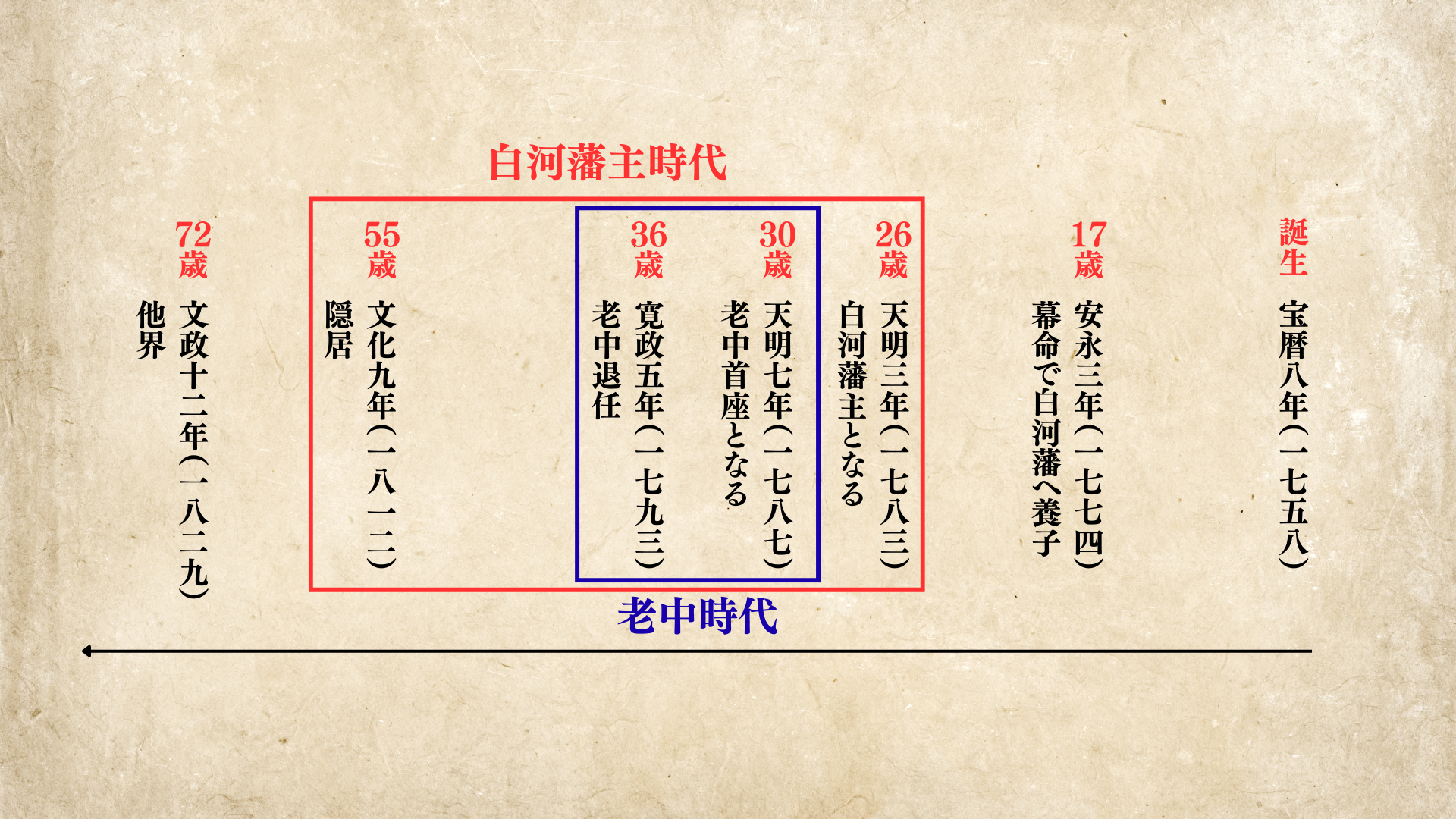

定信が老中だった期間は、天明7年(1787年)6月19日から寛政5年(1793)7月23日までのわずか6年。

その約5倍の29年間を白河藩主として過ごしています。

にもかかわらず、白河藩主として何を行ったのかはあまり知られていません。

今回の記事では、松平定信が白河藩主としてその名声を高めた藩政改革を中心にその生涯を紹介します。

松平定信のプロフィール

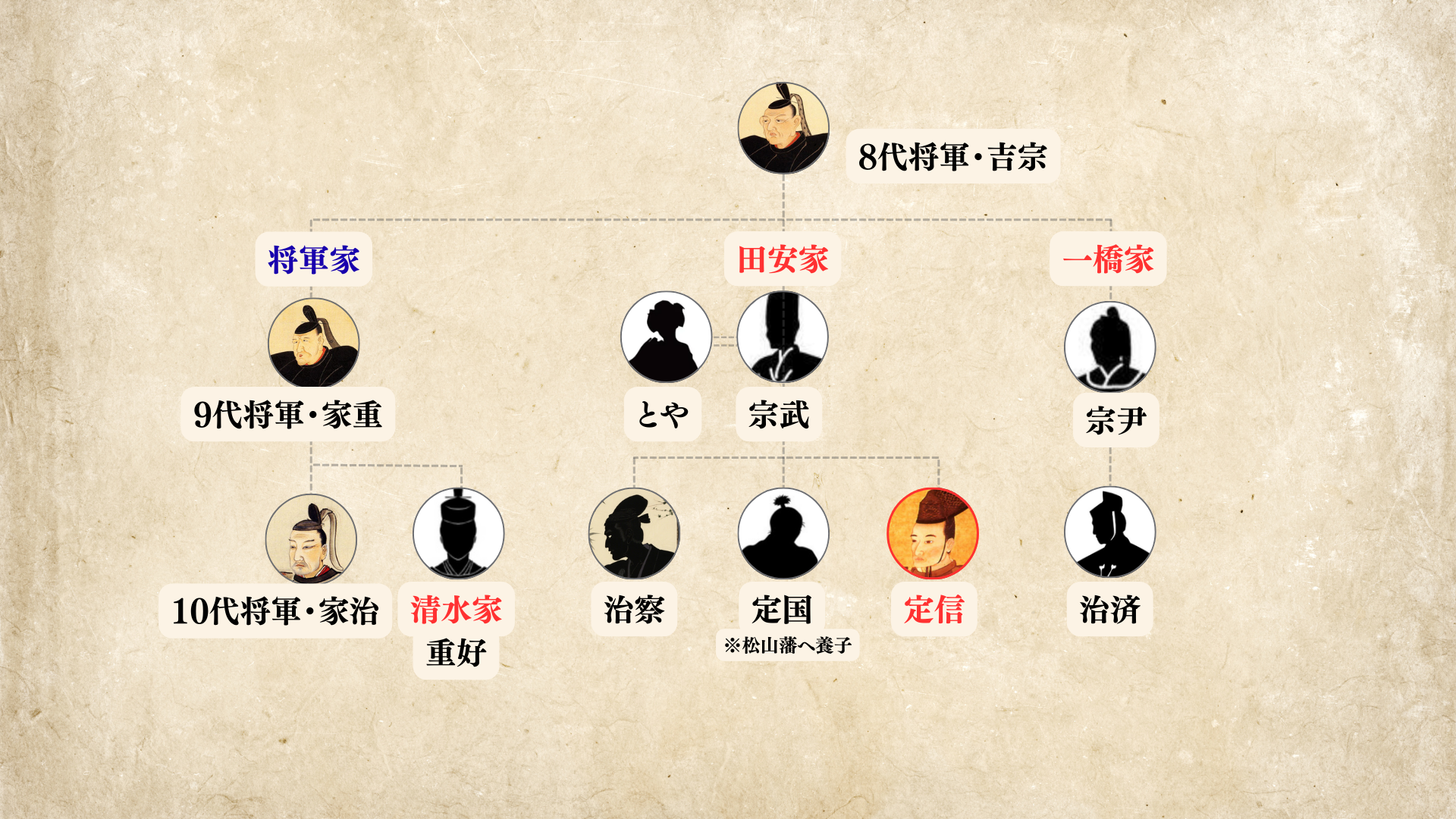

松平定信は宝暦8年(1758)12月26日に御三卿、田安家の七男として誕生しました。

御三卿とは、8代将軍吉宗の次男を祖とする田安家。

四男を祖とする一橋家。

そして、孫を祖とする清水家の三家のことで、吉宗の血脈を残そうとしてつくられました。

将軍家に跡継ぎがいない場合、この三家から将軍候補が選ばれます。

そして、その序列は田安家が最も高いとされていました。

つまり、定信は将軍吉宗の孫であり、将軍候補に最も近い家に生まれた人物です。

勉学に励み、読書だけでなく多くの著作を残し、和歌・漢詩・絵画など多方面の才能を開花させました。

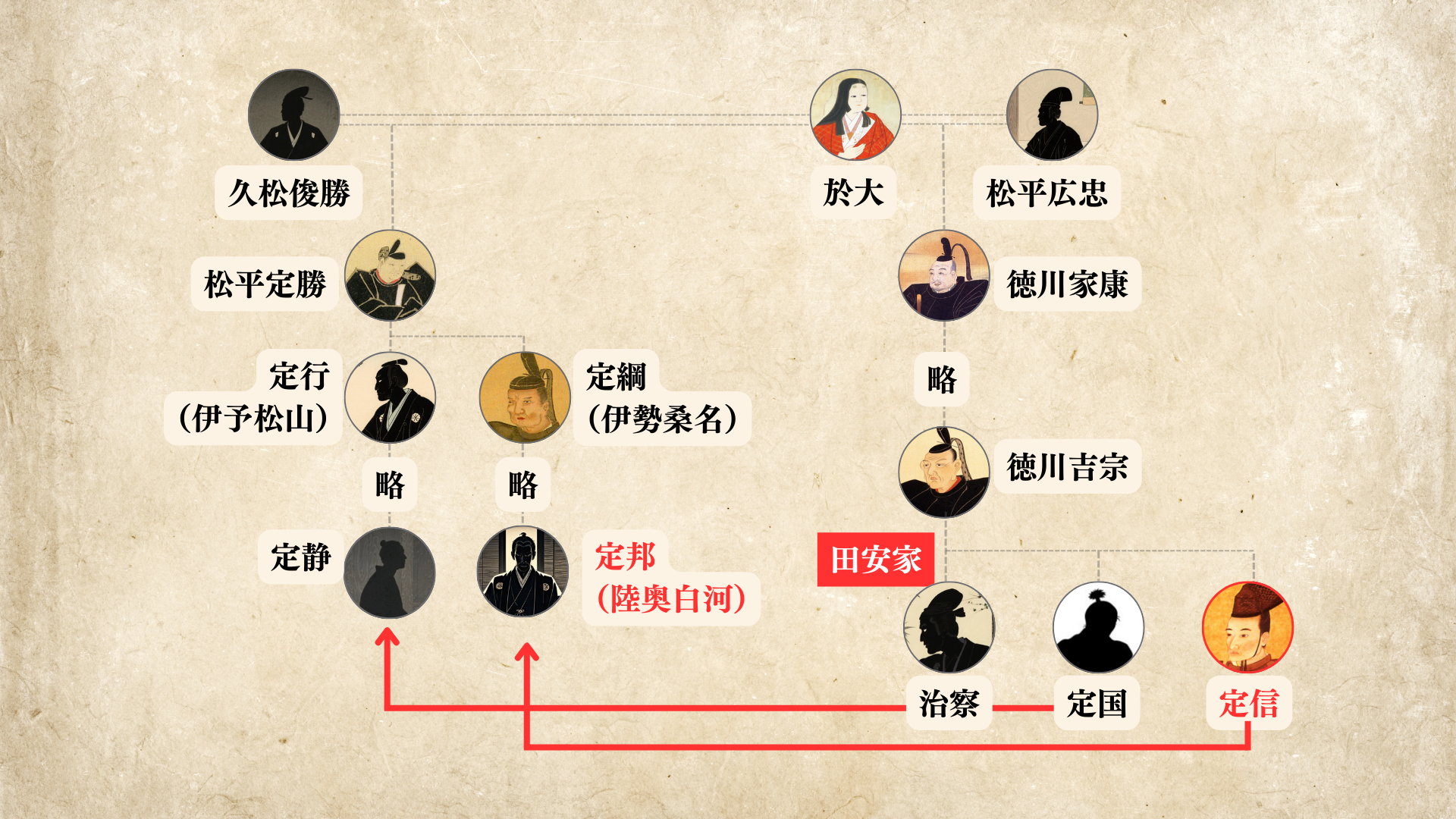

しかし、17歳の時に陸奥国白河藩主・松平定邦の婿養子となります。

この養子縁組は、老中・田沼意次の働きかけによるもので、定信は不本意なものであったと自伝『宇下人言』に記しています。

その後、天明の大飢饉に際して白河藩主として適切な飢餓対策を実施し、その手腕が評価されました。

天明7年(1787年)、老中首座・将軍輔佐に就任し、祖父・吉宗の享保の改革を模範に、幕政再建を目指す「寛政の改革」を開始しました。

寛政の改革では、財政再建のために緊縮財政政策を実施し、幕府の財政を黒字へと転換させました。

また、農村の復興を目指し、農民の負担を軽減する助郷の軽減や、無宿人を更生させるための職業訓練施設「人足寄場」の設置など、多岐にわたる施策を行いました。

教育面では、朱子学を正統な学問とする「寛政異学の禁」を発令し、官僚育成に力を注いでいます。

定信の改革は、社会問題の解決に向けたものでしたが、倹約令や風俗統制令は市民の反発を招くこともありました。

文政12年(1829年)に72歳で亡くなるまで、多方面にわたる政策で幕政の立て直しに尽力しました。

若き白河藩主。松平定信の手腕

白河藩の初代は、織田信長のもとで活躍したことで知られる丹羽長秀の嫡男・長重です。

その後、徳川四天王の榊原氏、同じく徳川四天王の本多氏の分家が藩主をつとめました。

定信が白河藩主の婿養子に決定したのは、安永3年(1774)3月15日。

当時は、徳川家康の異父弟が家祖である松平久松氏が白河藩主をつとめていました。

藩主の松平定邦には長女峯姫以外が早世しており、跡継ぎがいなかったため、田安家に声がかかったのです。

しかし、田安家の当主で兄の治察が、8月28日に病によってこの世を去り、当主不在となります。

そのため、田安家、定信は養子の辞退を願いでますが、認められませんでした。

そうこうしているうちに、白河藩主定邦が病気となったため、養子の件を断るわけにはいかなくなり、

11月23日に定信は白河藩邸に入ったのです。

安永5年(1776)3月に初めて白河に赴き、5月には峯姫と結婚。

世嗣として読書、剣術、弓馬と精力的に活動しています。

しかし、24歳の天明元年(1781)に妻の峯姫が他界し、元々他家の人間のため、藩内で孤立感を深めていきました。

そんな中、奥州では天明2年(1782)から大凶作となり、翌3年に激化。

いわゆる天明の大飢饉がはじまりました。

白河藩では米価が高騰したため、打ちこわしが発生しました。

これに対し、天明3年9月。

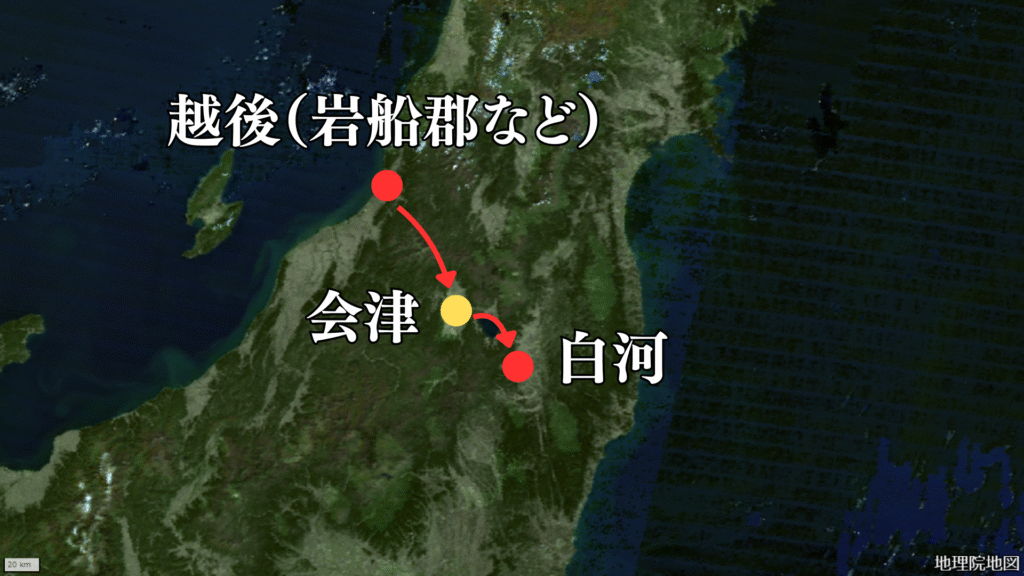

孤独でありながらも定信は、会津藩に対して、白河藩の江戸の米を渡す代わりに、

会津藩の米を白河城下に緊急で入れてもらうように依頼し、了承を取り付けます。

その数は12月までで6,000俵にのぼります。

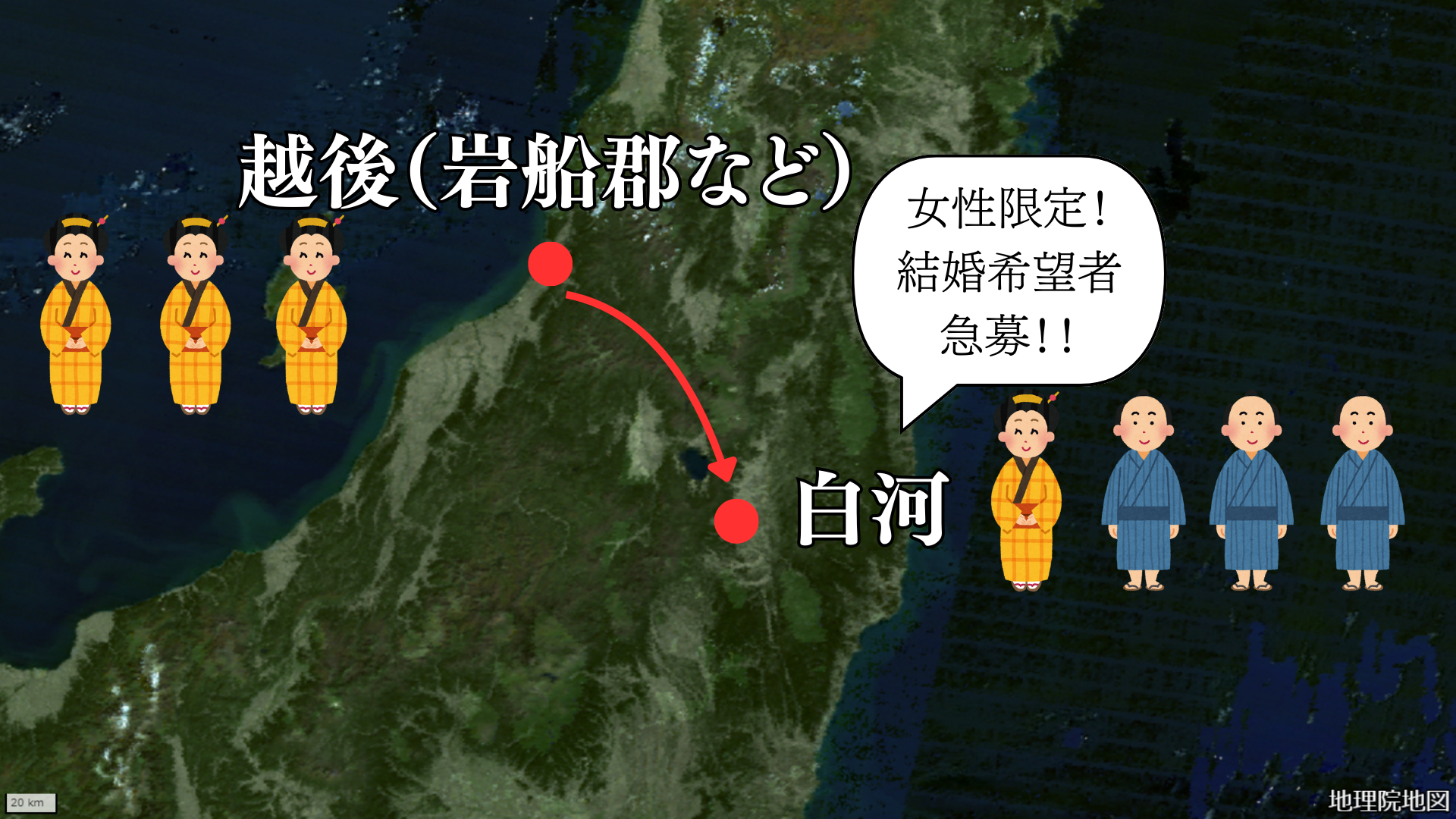

また、白河藩では飛び地として越後に領地をもっていました。

越後は比較的被害が少なかったため、この米を会津領を経由して白河へ送る際の協力も同時に取り付けています。

飢饉への対策の中、

10月16日で26歳で白河藩主を襲封した定信は「人別扶持」の導入を決定しています。

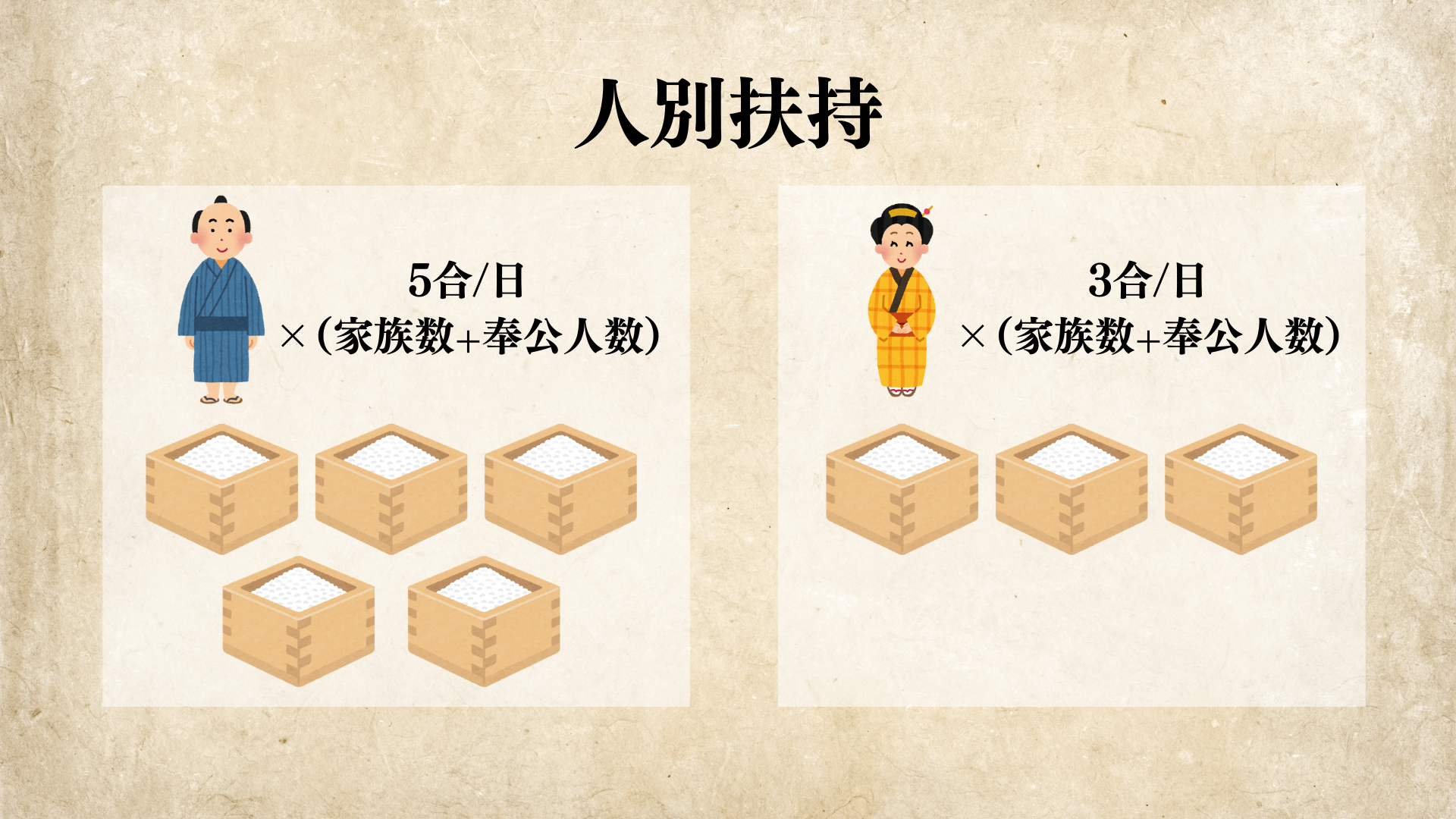

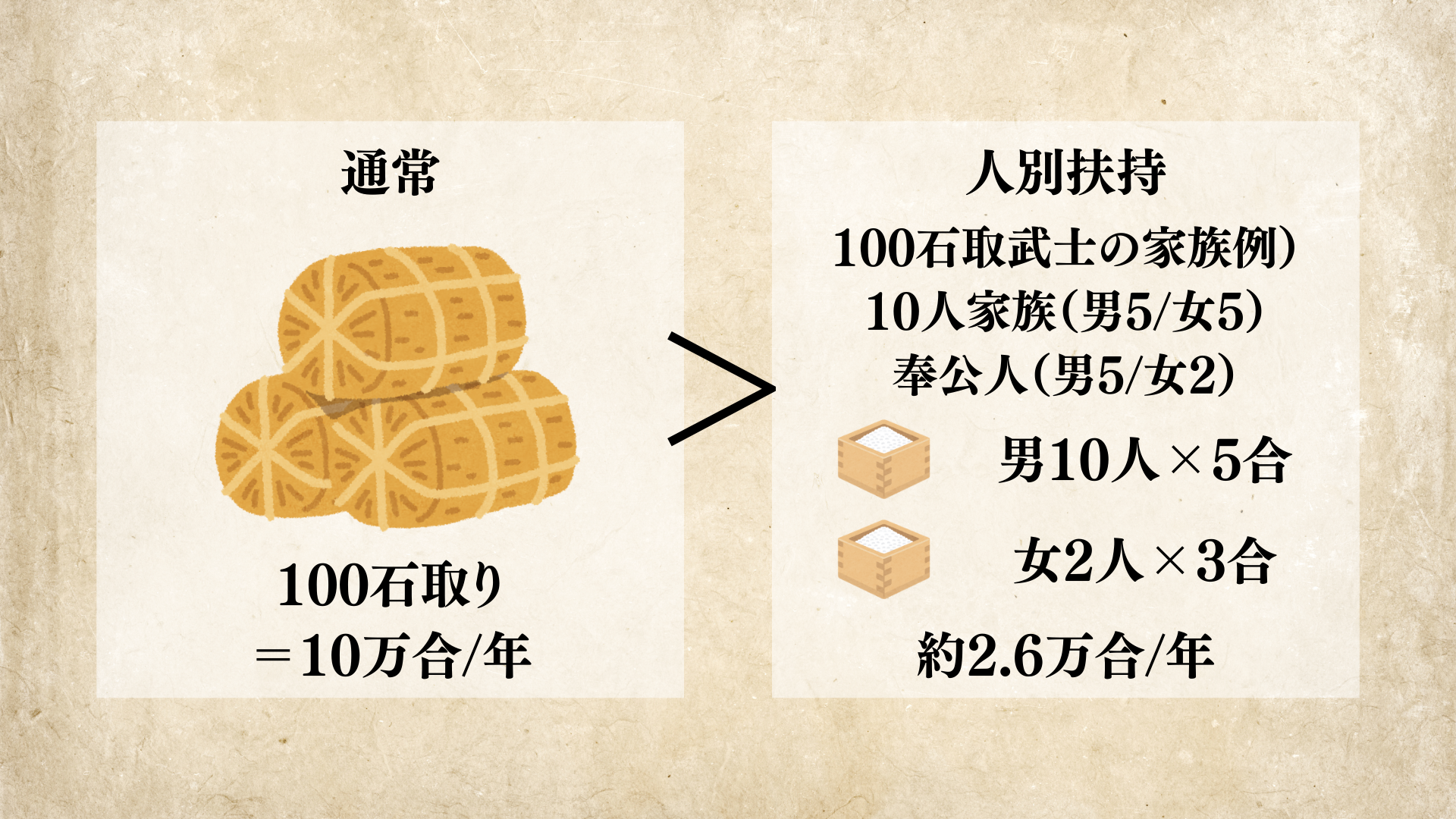

「人別扶持」とは、米の給付方法のことです。

男性には1日に5合ずつ、女性には3合ずつの割合で家族と奉公人の総人数分の米が与えられることになりました。

通常は、身分や家に対して決められた禄米が与えますが、家中全員分の禄米が調達できないため、11月から翌天明4年10月の1年限定で実施されることとなったのです。

さらに、白河藩内の豪農商たちに延べ、米4,000俵と金4,000両の工面を命じました。

このように、定信は若き藩主でありながらも、的確な指示と対策により天明の飢饉を乗り越えていき、

他藩にもその手腕が噂されるようになっていきます。

しかし、その一方で急激な改革を始める他家からの藩主である定信に対し、

現状維持を望む大多数の家臣たちは反発を強めていきます。

成果を残していきますが、さらに孤立していきます。

ただし、定信は引き下がるような人物ではありません。

この状況に対して、白河城内に鎮国大明神を建立しました。

ここでは、松平久松氏の家祖である定綱を祀り、馬術、剣術などを競わせる武芸の祭りを行わせました。

家臣の結束を高め、武具の着用に慣れさせることが目的と自身では述べていますが、

最大の目的は、家祖定綱の権威を借りて反対派を従わせることにあったのです。

「定綱公も、各自の先祖もみな質素であったからそれに従うのが道である」と倹約を命じています。

また、天明4年(1784 )8月には目安箱を設置し、領民の不満の緩和と役人たちへのけん制を狙いました。

さらに、学問所を設置し、自身も講演をするなど学問を奨励していきました。

以上のように、定信は白河藩主としては家臣の反発に合いながらも、自身の理想を貫き、

質素倹約、文武奨励という藩政改革を成功させていったのです。

松平定信の「寛政の改革」と老中時代の白河藩の政治

天明4年(1784)、

幕政のトップ、田沼意次の嫡男で若年寄だった意知が、殿中で旗本の佐野政言に暗殺されました。

田沼意次らは、出自が低い改革派です。

一方、家格重視の保守派である幕府高官や御三家、御三卿とは対立し、保守派が事件をおこしたのです。

そして、この保守派の後押しがあり、定信は幕政に参加するようになっています。

特に、11代将軍・家斉の父である一橋治済が尾張、水戸家に定信を老中に押す書状を出して、強く後押ししたようです。

天明7年(1787)6月19日、30歳となった定信は、

無役からいきなり老中首座就任するという異例の人事により、「寛政の改革」を開始します。

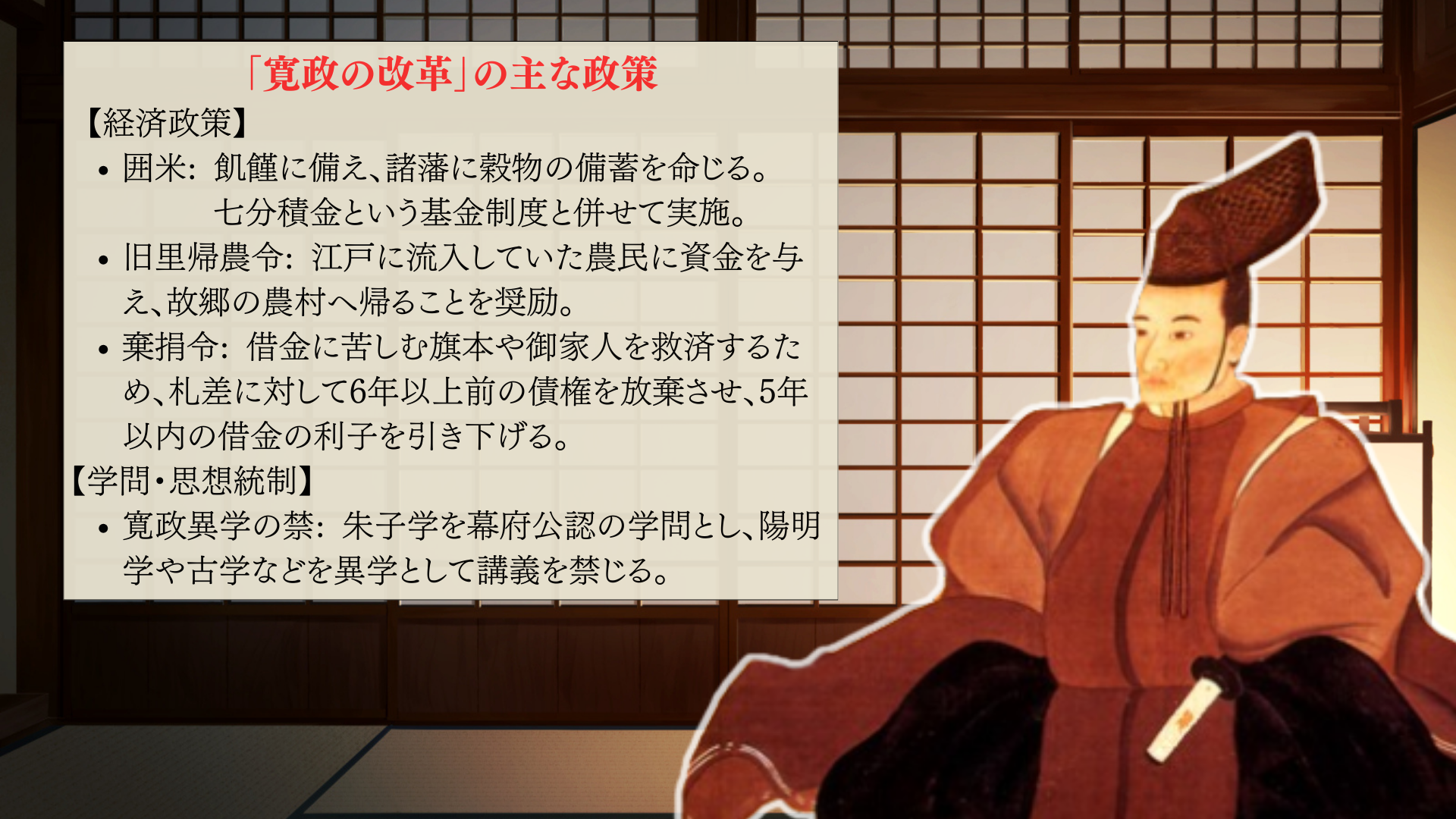

寛政の改革では大きく、経済政策と学問・思想統制が行われます。

経済政策では、飢饉に備えて、穀物の備蓄を諸藩に命じました。これを囲米といいます。

七分積金という基金制度と併せて実施されました 。

旧里帰農令では、 江戸に流入していた農民に資金を与え、故郷の農村へ帰ることを奨励しました 。

借金に苦しむ旗本や御家人を救済として、棄捐令を出し、札差に対して6年以上前の債権を放棄させ、5年以内の借金の利子を引き下げさせました 。

学問・思想統制では、寛政異学の禁として 朱子学を幕府公認の学問とし、陽明学や古学などを異学として講義を禁じました 。

この寛政の改革は寛政5年(1793)7月までの6年間実施されます。

教科書にも書かれており、内容はよく知られています。

しかし、一方でこの間も定信は白河藩主であることには変わりありません。

ではどのような藩政を行っていたのでしょうか。

定信の政治思想は、基本的に白河藩政においても幕政と同様でした。

徹底した倹約令により財政再建を目指すとともに、文武を奨励していきます。

まず、入閣直後の天明7年(1787)6月に白河家中に対して、次のように通達します。

さらに、7月3日には、天下の手本となるべく、質素倹約と武芸や学問に努力することを促しました。

寛政3年(1791)10月には、藩校の立教館を竣工させており、学問奨励に向けて具体化もさせています。

また改革を進める者の領内で治安が悪化すると、示しがつかないため、民政にも力を入れました。

天明7年(1787)10月から、白河の質屋に対して、

株仲間を結成させて金利を年24%と定め、同時に担保の質物の調査を命じています。

これは盗難品の排除を目的としています。

翌天明8年からは白河の町々の境に木戸を設け、物騒な際には閉鎖して通行者を検査させました。

定信は福祉政策にも力を入れ、成果を残しています。

白河領内では、人口減少により、田畑が荒れて収穫が減り、民衆の生活が困窮していました。

そのため、生まれた子を養育できず、間引きをするという悪習が広まっており、人口減少に拍車をかけていました。

そこで、少子化対策として出生時の養育料を支給し、子どもを産みやすい環境を整備します。

さらに、結婚の奨励をしました。

白河領内では間引き対象が女性となることが多く、男性との需給が合っていませんでした。

そこで、飛び地の越後領から結婚希望の女性を募り、白河領内に移住させようとしています。

寛政元年(1789)には14名の希望者があり、結婚支度金を藩が用意したことも記録に残っています。

老中退任後には、間引きをした者は地獄に落ちるという地獄絵図を農民に見せ、悪習を断ち切ろうとしており、継続して福祉政策には力を入れ続けたようです。

他にも諸産業の育成にも力を入れ、各地から専門家を呼び寄せています。

例えば、絹置物や毛織物などがあります。

また、漆器に関しては、貧窮している町人に作らせるなど、職を生み出すなどの効果も出しました。

このように、質素倹約と学問奨励という幕政改革と共通する点もありながら、白河藩特有の事情に合わせた政策や商業振興を実施しています。

松平定信といえば寛政の改革に目が行きがちですが、白河藩主としても政務を怠らず成果を上げた人物でした。

老中解任後の松平定信

寛政の改革を推し進めた定信ですが、世間の批判や将軍家斉との関係も悪化していきます。

そして、寛政5年(1793)7月23日、36歳の時に、定信は依頼辞任の形で老中と将軍補佐を解任されました。

その後は、白河藩主として藩政に専念します。

定信の基本方針は変わらず、文武に励み、質素倹約に努めることでした。

藩校の立教館の拡充も行っています。

また、この頃からロシアの脅威が高まっている時期でもあり、軍備の充実にも力を入れました。

定信は様々な書物を読み、海外事情にも精通していたため、いち早く対応したのでしょう。

定信の知識がずば抜けていたので、対馬藩から朝鮮への対応を質問を受けています。

他にも、文化4年(1807)にはロシアが蝦夷地に対して行った攻撃に対して幕府から諮問されています。

老中を退任したとしても、幕府から頼りにされ、幕政への関わりも見られます。

そんな中、文化7年(1810)2月26日に白河藩と会津藩に対して房総沿岸部に大筒台場を設置させる幕命が下りました。

当然、莫大な費用がかかるため反発があることが予想されます。

幕府としては信頼できる藩にしか頼めなかったと思われ、定信が厚い信頼を受けていたことが伺えます。

同時に、幕府としては、頼らざるを得ない存在であったのでしょう。

文化9年(1812)、55歳になった定信は、4月に隠居。

その後は「楽翁」と称して文筆活動や読書を行い、庭園を歩いて景色を眺めるなど楽しみながら生活していきました。

そして、文政12年(1829)。

歌会を楽しみ、息子の藩主・定永と藩政について論じあうなど元気な様子も見せていましたが、

5月13日の8ツ時頃(午後2時)からうめき声を上げ始め、7ツ時頃(午後4時)に治療の甲斐なくこの世を去りました。

享年72歳でした。

まとめ

以上、寛政の改革で有名な松平定信の生涯を白河藩主の立場を中心に紹介しました。

幕政改革でも藩政改革でも基本方針は、質素倹約と文武奨励と共通しています。

白河藩主としては、他家からの養子のため孤立し、苦労する場面も多くみられました。

しかし、膨大な知識と持ち前の精神力で白河藩の改革を進め、成功させました。

世間からの不評と将軍家斉の不信を買ったため、老中は退任させられますが、その後も幕府から頼りにされた生涯でした。

コメント